愛情レシピ

頭&カラダにいい基本のレシピ総集編!

受験生のお子様のための“頭&カラダのためになるレシピ提案”のコラムを書き続けて14年間!膨大な量のコラムとレシピになっていることに驚いています。

この度の年度末で一度コラムを見直しし、次期につなげていくために、【総集編】の見直し回とすることにしました。

そこで、今までお伝えをしてきました受験生のお子様のための“頭&カラダにいい基本のレシピ”を厳選して、BEST5!でお届けいたします。

Ⅰしっかり朝ごはんを食べないとエネルギー不足になり、元気に1日をスタートできません。朝ごはんが大切なことは常々お伝えし、朝早くから朝ごはんが食べづらい状態のお子様でも大丈夫!とオススメしてきた【具だくさんのお味噌汁】がこのコラムの基本でした。喉越しもよく、温かい汁物なのでカラダも元気に、そして具だくさんなので、一品で栄養もバッチリ!そして、何より朝食を作るお母様にも心優しいメニューとして紹介しました。

Ⅱ「“鮭”は受験生の強~い味方!」といことで、おいしさとともに、見逃せないのが“鮭”の成分!体づくりや脳の活性化、抗酸化作用といった、頭にもカラダにも良い栄養素がいっぱいの“鮭”には、DHA&EPAだけでなく、脳により多くの酸素を供給する働きがあってその結果、以前に覚えたことを脳に留めたまま、さらに新しい情報を覚える力がふんだんに発揮される「オメガ3脂肪酸」が豊富に備わっている、ということで“鮭”を使ったたくさんのレシピを紹介してきました。例えば、【鮭の幽庵焼きや更紗焼き】【鮭のホイル焼き】【鮭の炊き込みご飯】等々、中でも実は簡単に作れる【シャケフレーク】はご好評をいただきました!

【手作り☆鮭フレーク】

・鮭の切り身(甘塩OK!) 2切れ

・酒・みりん 各大さじ3

・塩 小さじ1/2~

・ごま油 大さじ1/2~1

①フライパンに、鮭と、酒・みりんを入れて、

中火で3~4分程度煮る。

②塩を加え、木べらで鮭を崩しながら、水分を飛ばしていく。(この時、骨も取り出す。)

③鮭に火が通り、ある程度水分が飛んだら、ごま油を加え、1~2分位煮絡めたらできあがり!~味見をしながら、塩分の調節をしてください。

★簡単~♪です。★

Ⅲ『塾デリカ』でも人気のドライカレー。

カレーはお子様が大好きだからだけではなく、カレー粉に使われる複数のスパイスには、ビタミンや鉄分、食物繊維などの成分が含まれているため、健康増進の効果があることを紹介しました。今では『塾デリカ』でも定番となっている【ドライカレー】のレシピをとりわけご紹介します!

【噂の!★ドライカレー】 4人分

・合挽ミンチ 200g

・玉ねぎ・人参 各200g(みじん切り)

・なす Ⅰ/2本 (みじん切り)

・パプリカ赤・黄 各1/4個(みじん切り)

・生姜・ニンニク 各1片(みじん切り)

・カットトマト缶 200g~1缶

・塩こしょう 少々

・ケチャップ 50cc(Ⅰ/4カップ)

・コスモカレー(中辛) 70g(約Ⅰ/2袋)

①フライパンに油をひき、生姜・ニンニクを炒めて、香りが出てきたら、ミンチとみじん切りにした野菜を入れて、塩こしょうをして炒める。(しんなりするまで、炒めます)

②①にカットトマト缶、ケチャップ、コスモカレーを入れて、後は煮込むだけ!

*普通のカレールーでもOK!2~3かけを細かく砕いて、使います。この場合は、煮込む時に、適量の水分(約30~50cc)を入れて、お好みの味に調整してください。そうすることで、焦げずに美味しくできますよ。

*トッピングに、野菜の素揚げや目玉焼き、アーモンドスライスやビーンズ、パセリなどをセレクトすれば、さらに栄養価がアップします!

Ⅳ私の原点でもある“体にやさしくて、頑張るお子様たちを応援する食べ物(!?)”として考えた【合格ひじき】。‘ひじきのウエットタイプのふりかけ’です。~大宰府の“梅の実ひじき”を意識して考えたものです。

薄味に煮た‘ひじき’に、カリカリ梅をはじめ五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて各々で作るふりかけです。五色の食材とは、「赤・白・黄・緑・黒」色の食材の見た目で判断することで、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れて来たひとつの方法です。この五色を取り入れて作る【合格ひじき】です。

【手作り★合格ひじき】

・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g

・だし汁 120~150cc (水 120cc+だしの素 小さじ1)

・醤油 大さじ2

・砂糖 大さじ1

・みりん 大さじ3

・昆布茶 小さじ2~3

(*隠し味になります!)

◎トッピング

・カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老・柚子の皮(細かく千切り)・白胡麻

・たらの実・ちりめん・かつお節(細かめ)・あおさ海苔・きざみのり等

①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水でひじきを戻します。(約10分位~)約8~9倍に増量しますよ!

②戻したひじきの水分をザルでしっかりと切って、だし汁と調味料をすべて合わせたもので煮る。汁気がなくなるまで、混ぜながら煮たら、【合格ひじき】の素のできあがり!

★少し乾煎りするように、しっかり水分をとばすことがポイントです!

③お好みのトッピングを適量、混ぜ入れて、お手製の合格ひじきふりかけのできあがりです。

Ⅴチョコレートには、驚くべき健康効果がたくさんあります。はるか昔、チョコレートは薬として重宝されていたのだとか!

実はチョコレートに含まれるカカオ成分には、カルシウム、鉄分、マグネシウム、亜鉛などのミネラルがバランスよく含まれていて健康効果も然ることながら、チョコレートの甘い香りには、集中力や記憶力を高める効果や神経を鎮静させる作用やリラックス効果が豊富に含まれる食べ物なのです。~やっぱり、受験生のお子様にも持って来い!だと思いますので、お勉強の合間にお口にポン!の【ロックチョコ】をBEST5の中に入れました。

そして、2月14日は“バレンタイデー”なので、頑張る皆様へのプレゼントの意味も込めました♪

【ロックチョコ】

・お好みのシリアル 適量

・マシュマロ お好みで

・チョコレート 100g(板チョコの場合2枚)

・牛乳 50ml~(様子を見ながら入れてみて!)

①マシュマロは小さめに切って、シリアルに混ぜ合わせておく。

②ボウルにチョコレートを割り入れて、沸騰直前の湯せんかけて溶かしていく。★グラグラと沸騰した湯せんでは、チョコレートに水分が入り、失敗の原因になります!

③チョコレートがある程度溶けたところに、人肌に温めた牛乳を混ぜ入れてさらによく溶かす。(①を入れた時のまとまり感で様子を見ます。)

④③に①を混ぜ入れて、スプーンなどを使ってお好みの大きさの塊にして、バットに乗せて冷やし固める。お好みでココアパウダーや粉糖を振って完成です!

まだまだ、ご紹介しきれないコラム&レシピがいっぱいで、迷いに迷ったBRST5でした。

14年間たくさん学んで考えて、アレンジしてきた多々のレシピは、これからの【塾デリカ】で活用され、登場していきます。

たちまちは、スタミナアップできる【肉巻きおむすび】が登場の可能性~~~。お楽しみに♪

長い間、コラムをご覧いただきましてありがとうございました!

白石学習院 食育インストクター

大神一美

【炊き込みご飯】で元気モリモリ!

寒い時期ですが、カラダも心も温かくなり、ほっこりする【炊き込みご飯】が美味しく感じられて食べたくなりませんか。

旬の食材があれこれ使え、醤油の香ばしい風味と出汁がしっかり浸みたお米で、おかわりが止まらなくなる味の【炊き込みご飯】が私は大好きです。

今回は、そんな【炊き込みご飯】をテーマに、健康に効果的だと思われる具についてお話してみたいと思います。

Q:【炊き込みご飯】で、最も美味しいと思う「具」を選んでください。

第1位:ゴボウ

第2位:鶏肉

第3位:油揚げ

第4位:きのこ

第5位:にんじん

管理栄養士さん、栄養士さんに行ったアンケート結果の【炊き込みご飯】編というのを、最近目にした順位です。

【炊き込みご飯】におすすめの「具」、第1位のゴボウは、まさに11月~2月頃の今が旬。老廃物を排出する作用がある水溶性食物繊維をたっぷりと含み、抗酸化作用もある優秀食材です。第4位のきのこと+ゴボウの組み合わせは、最も美味しいと思われる「具」の組み合わせでも選ばれています。美味しいだけでなく、不足しがちな食物繊維が更にたくさん取れるので、特にオススメです。ビタミンやミネラルが豊富になって、副菜のプラスαとして、バッチリです。

第2位の鶏肉は、ヘルシー食材だけでなく、“鶏ムネ肉”を使うと、受験生にとっても持って来い!の、持久力効果がアップします。

第3位の油揚げは、大豆の持つ栄養効果に期待が持てますし、旨味もアップ!(ただし、脂質が多いので、油抜きは忘れずに)

第5位のにんじんも、カロテンが豊富で、【炊き込みご飯】には欠かせない食材です。

そこで今回は、このアンケート結果を基に1位~5位の食材をすべて入れて元気になれそうな元気モリモリの【基本の炊き込みご飯】を作ってみました。

【基本の炊き込みご飯】 2~3人分

・米 2合

・水 2合分

・和風だしの素 小さじ2

・醤油、酒、みりん 各大さじ2

・鶏肉、油揚げ、人参、ごぼう、しいたけ&しめじ 各20~30g程度

①米を研ぐ。

②具材をカットする。熱が入りやすいように全てを小さめに切る。(火通りの悪いごぼうはささがきにしておく)~ごぼうに合わせて、鶏肉以外は千切りにすると味のしみ込み方も統一されますよ!

③炊飯器に、①と醤油、酒、みりんを入れ、だし汁(水+だしの素)を炊飯器の2合の目盛まで加えてサッと混ぜ合わせる。

④②の具材を上に乗せて、スイッチON!

*ポイント:ここで具材を混ぜ合わせてしまうと、熱の入り方にムラが出てしまい、米に芯ができてしまうので注意!~具材はお米の上に置いておきます。

⑤炊き上がったら、全体をサックリと混ぜて、数分蒸らして味を馴染ませる。

「だしの素:醤油:酒:みりん=2:3:3:3」は、【炊き込みご飯】の味付けの黄金比と言われています。お好みの食材を入れて、簡単に美味しくてお好みの【炊き込みご飯】ができあがること間違いなし!です。忙しい時には、おかずいらずで、食べ応えはたっぷりですし、メイン料理として、肉や魚のおかずがある場合、【炊き込みご飯】の具を野菜やきのこ類を中心にしてみることで、献立全体を見た時の栄養バランスが整います。

大切な栄養バランスが整えば、健康印の元気なカラダで、毎日過ごせるはずです♪

受験生応援★【ココア】!

受験真っ只中で頑張っている受験生のみなさ~ん、カラダを温めたり、ほんの少しのほっこり気分で気分転換するならば、【ココア】がベストなんですよ。

【ココア】はカラダによいと言われているのをご存じですか?!

毎日飲むなら、絶対【ココア】なんです。

カラダに良いと言っても何がいいのかな(!?)

まずは、【ココア】って何からできているのか(!?)ということで、ピュアココアの成分を調べてみたところ、<ビタミンB・カルシウム・食物繊維・鉄・エネルギー・ナトリウム・カリウム>さらに亜鉛・マグネシウム・カフェイン・ポリフェノール等、カラダに良さそうな栄養分として見覚えのあるものがたくさん含まれていました。

受験生には、特に積極的に摂取してもらいたいものがたくさん書いてありました!

また、そんな【ココア】の健康効果も調べてみたところ~、

①リラックス効果:【ココア】に含まれる香り成分と体を温める働き等で深くリラックスできます。ストレスも和らげてくれますよ!

②冷え改善効果:【ココア】には生姜よりも冷えを改善する効果があるとされています。体を温める保温効果が持続します!

③風邪予防効果:【ココア】は免疫を高め、風邪を予防します。インフルエンザウィルスに対しても強い感染阻害効果があるそうです!胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌の除去効果が高いそうです。

④貧血の改善:【ココア】はミネラル・鉄分が多く、貧血気味の人の予防や改善に効果を発揮します。

おまけに、⑤美肌効果や⑥心臓・動脈硬化予防まで備わっているので、お子さんだけでなく、お父様、お母様にもバッチリ!です。

そして、【頭の良くなる食材】として、持続効果があるとされる思考力にはかかせない「ポリフェノール」を含んでいます。

そしてそして、冷えに効くものと言えば、生姜だとばかり思っていましたが、実は【ココア】の方が効果的だったというのはかなり衝撃的!でした。

受験勉強中は、ブドウ糖の摂取は必要不可欠です。

ブドウ糖は炭水化物のごはんからしかとれませんが、脳は摂取糖分の3割も消費をするそうですから、合間の気分転換の時間でも、いかにして糖分を摂取するかということで【頭の良くなる飲み物】としても考えたい【ココア】です。

「これは飲むしかない!」ということで、いろいろな【ココア】アレンジを紹介します。飽きずにしっかり飲んでほしいから、いろいろとアレンジしながら、あと少し頑張っていきましょう!

【マシュマロココア】

ミルクココアにマシュマロを浮かべるだけ!

だんだんマシュマロが溶けてきて、甘味補給になります。

★何より気分転換に、ストレス解消にバッチリ!です。

我が家の息子たちも大好きな1品でした~。

【豆乳ココア】

ココアを豆乳で作るだけ!

甘味補給にハチミツを使ってみて~。

★食物繊維効果で便秘解消、イソフラボン効果で新陳代謝がアップします。

【シナモンココア】

ココアにシナモンをふりかけて~。

甘味補給にシナモンシュガーを使ってもおいしいです。

★胃腸の調子が悪い時や空っぽの胃に飲むといいそうですよ!

【生姜ココア】

・純ココア 小さじ山盛り2

・黒糖 小さじ1~2

・擦りおろし生姜 小さじ1

・牛乳or豆乳(お湯でもOK!) 150ml

★冷え改善に最強の飲み物と言われているのでかなりオススメです。ちなみに乾燥生姜を使った方が冷えには効果的なのだとか~!摩り下ろす手間も省け、時短にもなりますね。

母の援護射撃★【肉巻きおにぎり】

新年を迎え、いよいよ受験シーズンのスタートです。

今年度はコロナウイルスももちろんですが、インフルエンザや胃腸炎などのウイルス系が早い時期から流行ってしまい、なかなか気の抜けない受験期です。例年、受験時というものは健康に敏感になるものですが、そんな中で受験に立ち向かって行くお子様にとってストレスは半端ないものだと思います。とにかく、しっかり栄養と休息を取らせないと…と思ってしまう親心も大変な葛藤だと思います!“頭の良くなる食事”ということで、「何かを食べたから頭が良くなる」ということではなく、バランスよく食事を摂ることで健康になり、結果的に頑張れるカラダや頭(脳内)になるということで、【食事のケア=体調のケア】が受験期におけるお母様からの最大の援護射撃!ということになると思います。

しっかり食事を取らせるためには、栄養バランス=食事バランスが整った『一汁三菜』(日本型食生活)が大切だと言われます。

わかってはいても塾のある日など毎回家での食事は難しくなってくるのがこのシーズンです。すべての時間を惜しんで、勉強に頑張っているお子様たちですから、そんなお子様のためにも簡単に食べられて塾のお弁当にも最適なおにぎりでひと工夫を考えてみました!そのおにぎりとは、宮崎のB級グルメでひと時人気となり、お馴染みとなった【肉巻きおにぎり】~♪

こんがり焼いた豚肉に甘辛いタレが絡んだ、やみつき必須のおにぎりです。

おにぎりのごはんにはいろいろな具材を取り混ぜて、薄切りのお肉で包むので、栄養価のアップは間違いなしです。脳の栄養補給には、お米のブドウ糖が大切ですし、脳のスタミナにはお肉が大切なんです!豚肉を使えば、疲労回復効果も望めますから、ワンハンドで簡単に食べられて、お子様に喜んでもらえ、笑顔満点になる【肉巻きおにぎり】は、束の間の癒し気分に浸ってもらえる一品だと思います。笑顔や笑うことは、免疫力もアップしてくれますから一石二鳥かも(!?)です。

今回はおにぎりの具材として、前回のコラムで提案しました“合格ひじき”を混ぜました。

他にも長ネギや大葉を刻んだもの+白ごま、カットしたチーズ+刻んだたくあん、ちりめんetc.とても美味しいですよ。うずらの卵をごはんで包んでもテンションUP~♪です。

【肉巻きおにぎり】 4~5個

・ごはん お茶碗2杯分 *まぜる具材はお好みで!~今回は“合格ひじき”

・豚薄切り肉 2~3枚使用(1個につき) ~牛の薄切り肉でもOK!

・塩こしょう (肉の下味用) 少々

・ごま油 大さじ1程度

★タレ用合わせ調味料 ~合わせておく!

・醤油&酒 各大さじ1

・みりん&水 各大さじ2

①食材を混ぜたごはんでおにぎりを作る。

※固めに握るのが、ポイントです。

②ラップにお肉を広げて下味をし、①をのせて、おにぎりが見えなくなるまで隙間なくしっかりと肉を巻く。

※その後、ラップを使って、さらにギュッと握っておくのもポイント!です。~崩れずにキレイに仕上がりますよ♪

③ラップを外した肉を巻いたおにぎりに、薄く薄力粉をまぶす。(分量外)

④ごま油をひいた中火のフライパンで、肉の巻き終わりを下にして焼き目がこんがり付くまで動かさずに焼いていく。焼き目が付いたら次の面次の面と転がしながら焼いていく。

⑤肉に火が通ったらタレを加えて煮絡め、味をしみこませてできあがり!

★ポイントは長く焼きすぎないこと!全体に照りが出たら完成です。

★お好みで、白ごまを散らしてもOK!

★おにぎりを作る時にうずらの卵を入れて握ってもアレンジおにぎりができます。

★タレを市販の焼肉のタレや生姜焼きのタレ、あるいはめんつゆを使っても時短になり美味しいですよ。

結論から言いますと、受験勉強中は、ブドウ糖の摂取は必要不可欠!

脳は、ブドウ糖を一日に120g、1時間に5g消費し、摂取糖分の3割も消費をするそうです。とにかく、いかにしてブドウ糖分を摂取させるかということが、お母様の最大の援護射撃にかかっています~♪

白石学習院特製★合格ひじき

白石学習院の専属食育インストラクターとなって、初めて「食育イベント」をした際に、紹介した【合格ひじき】!私の原点でもある“体にやさしくて、頑張る子供たちを応援する食べ物(!?)”として、考えた‘ひじきのウエットタイプのふりかけ’です。

師走になりなんだか寒くなって来たど同時に、塾内の雰囲気も受験に向け、身の引き締まるような感じになってきました。

そんな時期だからこそ、原点の【白石学習院特製★合格ひじき】のお話です。

基礎案となっているのが、今でこそ、広島のデパートや通販でもお見かけするようになった『十二堂えとやの“梅の実ひじき”』です。ご存じですか(!?)~先日も、『秘密のケンミンSHOW』(TV番組)で、‘ごはんのお供’№1として紹介されていました。

福岡の合格祈願の神様でも有名な「太宰府天満宮」に位置する『えとや』というお店のふりかけで、大宰府の名産品のカリカリ梅の実が入ったあっさりとしたひじきがメインのふりかけです。

我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に“梅の実ひじき”をいただいたことがきっかけで『梅の実ひじき』を知りました。これのアレンジで、ひじきを薄味に煮たものに、カリカリ梅をはじめ五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて…、各自各々で作るふりかけにしたものが【合格ひじき】です。

五色の食材とは、「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象です。食材によって、栄養効果は多少変わってきますが、五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れているひとつの方法です。

*赤色の効果としては、活力を与え、バイタリティーを高めます。‘血となり、肉となる’たんぱく質が豊富なものが多いと言われます。

*白色の効果としては、心を落ち着かせるごはんのイメージですから、‘体の素となる’イメージで、炭水化物が多く取れるようです。

*黄色の効果としては、脳を刺激して、希望につなげていけるイメージで、頭&体を動かすためのエネルギーや原動力になるものが多いです。

*緑色の効用としては、ストレスを和らげる心的効果が強く、野菜や果物に多い色ですから、体調を整えてくれるイメージのビタミン類が多いです。

*黒色の効用としては、安心感や強さ、自信を与え、体&頭、健康等の維持に必要な食材が多いです。

専門的にも立証されており、いろいろな専門書やレシピ本等も出ていますが、専門的なことを考えながらの毎日の食事作りはつらいですし、続かなくなりそうなので、「ザックリと大まかに捉えていきましょう!」という考えから、紹介をはじめた【合格ひじき】です。

これからいよいよ終盤の時期を迎え頑張る子供たちにとっては、とても大切な時期に入ります。‘食べることは生きること’と言われるように、しっかり食べることが大切な時期になりますから、ぜひ、お母様特製の『我が家の“合格ひじき”』を手作りして、食事や塾弁などに取り入れて見ませんか!

【手作り★合格ひじき】

・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g

・だし汁 120~150cc (水 120cc+だしの素 小さじ1)

・醤油 大さじ2

・砂糖 大さじ1

・みりん 大さじ3

・昆布茶 小さじ2~3(*隠し味になります!)

◎トッピング

・カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老・柚子の皮(細かく千切り)・白ごま

・たらの実・ちりめん・かつお節(細かめ)・あおさ海苔・きざみのり等

①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水でひじきを戻します。(約10分位~)約8~9倍に増量しますよ!

②戻したひじきの水分をザルでしっかりと切って、だし汁と調味料をすべて合わせたもので煮る。汁気がなくなるまで、混ぜながら煮たら、【合格ひじき】の素のできあがり!

★少し乾煎りするように、しっかり水分をとばすことがポイントです!

③お好みのトッピングを適量、混ぜ入れて、お手製の合格ひじきふりかけのできあがりです。

【合格ひじき】を使って、アレンジもいろいろOK!

*例1<卵焼き>:卵に混ぜて焼いただけ!

*例2<ピーマン炒め>:千切りピーマンと【合格ひじき】を油で炒めただけ!(ほうれん草や小松菜でもOK!~卵とじでも美味しいですよ。)でもね。熱々のごはんにのせたり、混ぜていただくご飯のお供がとっても美味しいんです~♪

魚を食べると頭が良くなる~♪

「魚を食べると頭が良くなる~♪」

かつて(!?)『おさかな天国』という歌になって、スーパーの鮮魚コーナーで流れていたフレーズです。~ご存じですか?

その立役者が魚の油に含まれているDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)です。これらは体内で作り出せない必須脂肪酸の一種で、脳や神経細胞をつくったり、情報伝達をスムーズにしたりと様々な活躍をします。

脳が発達する成長期のお子様には非常に大切で、DHAとEPAを頻繁に摂取していた子どもは読解力が向上したという研究報告もあるんです。大人にとっても脳が活性化され認知症の予防になる上、血液をサラサラにしてコレステロール値や中性脂肪の値も下げる働きが認められています。まさに、頭にもカラダにも嬉しいDHA・EPAです!

これらの含有量は魚によって異なるようで、可食部の100g当たりでいうと、最も多いのは‘マグロのトロ’。そして、サンマにブリ、イワシ、アジの青魚にもたっぷりと含まれています。(もちろん、少し桁は違ってきますが白身魚にも含まれているんですって~。)

今回は旬のサンマを使って、“頭によい栄養たっぷり”のレシピをお伝えしたいと思いますが、栄養を余すところなく取り入れるための調理法は、フライパンやオーブンで調理するのがベター!サンマだと塩焼きにして、大根おろしで食べたくなりますが、これは魚焼きグリルや七輪等で焼くと仮定すると、焦げ目も香ばしく食欲UPは間違いないですが、魚の油が全部滴り落ちてしまいます。~実は、この魚の油が栄養たっぷりなのです。

しかし、魚の生臭みも含まれてしまうため、フライパンで焼いて、甘辛いタレで絡めて‘蒲焼き’にしたり、煮魚にするなら、煮汁ごと食べられるよう‘ブリ大根’のように、付け合せの野菜に煮汁を含ませたり、ハーブやスパイスなどを上手に使うのがポイントになります。

そこで、今回は【サンマの香草パン粉焼き】のご提案です。~オーブン焼きにしてみました!

【青魚の香草パン粉焼き】 2~3人分

・サンマの切り身 2~3尾分

・塩 少々

・ピザ用チーズ 適量

・じゃがいも 1個~5㎜厚にスライス

・塩こしょう 少々

※香草パン粉 ~合わせておく

・パン粉 大さじ4

・パセリ(生) 3g

・ガーリックパウダー 小さじ1/2

・オリーブ油 大さじ1

①サンマの切り身に塩をふりかけ、しばらく置く。~水分は拭き取っておく。

②耐熱容器に、スライスして水分に付けておいたジャガイモの水分を切ったものを並べて、塩こしょうを振ってラップをしレンジ500wで3分、チン!

③①の切り身の半分にチーズを適量のせて、半分に折って包んでおく。それに合わせておいた香草パン粉をまぶす。

④取り出した②の上に、チーズを広げるようにのせ、③の切り身を均等にのせていく。③の残りのパン粉を上に振りかけ、170℃でオーブン予熱を入れておいたオーブンで、15~18分焼き色が付くまで焼いたらできあがり!★必ず170℃でオーブン予熱を入れておくことがポイントです。

毎日でも食べたい魚ですが、下準備がかかってしまうのも否めません。

もっと簡単に魚を取り入れたいとお考えならば、サバやイワシ、サンマ、ツナなどの水煮缶を活用してみましょう。水煮缶は生の魚を缶に詰め、その缶ごと加熱しているのでDHAやEPAがそのままキープされているんだそうです。それらを例えば、カレーのお肉代わりに使って‘サバカレー’にしたり、パスタソースにしたり、サラダの具にしたり、味噌煮にしたりと、簡単に毎日の食事作りに活躍すること間違いなしですよ!

風邪予防対策のさつま芋!?

いつもの秋の季節とは違い、暖かい(暑い!?)日々が続いたり、一気に寒くなったりと寒暖差が大きくて温度調整がとても難しい最近です。体温調節の難しさからか、例年にない早いインフルエンザの流行でお子様方を取り巻く周辺も大変そうです。

早くも風邪シーズンの到来で、ワクチン接種や風邪予防の徹底が言われています。

食べ物の中では秋から冬にかけて、ちょうど今が旬の「さつま芋」!

「さつま芋」は冬に向けて、体調を整えていくにはうってつけの食材ということをご存じですか。

「さつま芋」は、ビタミンCが豊富で加熱しても壊れにくく、ビタミンB1・B2、カリウムも豊富!おまけに、皆様もご存じのとおり食物繊維が多いので整腸作用があり、腸内環境を整えてくれる食材です。腸内環境を整えるということは、免疫力を強化することにもつながるので、免疫力がアップされることで風邪などのウイルスにも強いカラダになるということなのです。

風邪をひきやすいこれからの時期は腸内環境を整えておくことが、最大の風邪予防対策のポイントとなりそうですね!

そんな「さつま芋」と言えば、『焼きいも』を一番に連想してしまいます。スーパーなどで焼きたての『焼きいも』のいい匂いが漂っていて、ついつい手が伸びてしまいますが、

それだけではないおすすめレシピをいくつかご紹介してみます。

食事になる「さつま芋」のレシピですよ。

これからの時期、間食やおやつだけではない積極的に食べなくては~♪の「さつま芋」です。~☆しっかり召し上がれ!!

【さつま芋&大豆の揚げ和え】 4人分

・さつま芋 中1本

・大豆水煮 50g

・片栗粉 大さじ3

・サラダ油 大さじ5

- 和風だし 小さじ1/2

- 醤油 小さじ1

- 砂糖 大さじ1

- みりん 小さじ1/2

- 米酢 大さじ1/2

・ちりめんじゃこ&ごま お好みで

①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらしておく。その後しっかり水切りをしておく。

②ビニール袋の中に片栗粉、①のさつま芋と大豆の水煮を入れて、シャカシャカ振ってまんべんなく絡める。

③フライパンに油を入れて熱し、②を入れて全部に火が通るまで、炒め揚げにする。

※②に油を絡めて、180℃のオーブンで5~7分焼いてもOK!ですよ♪

④鍋に●をすべて入れて、火にかけて沸騰させたところに③を入れ、ちりめんじゃこもいれて絡めたらできあがりです。仕上げにごまをふりかけましょう!

★お子様にも食べやすくて、なかなか人気の一品ですよ~♪

【お芋ごはん】 2人分

・米 2合

・さつま芋 中1本

・塩 小さじ1

・黒ゴマ 小さじ1

①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらしておく。その後しっかり水切りをしておく。

②炊飯器に洗ったお米と水量(2合用)を仕かけ、塩を入れて軽く混ぜておく。

③①を仕かけたお米の上にのせたら、スイッチON!

④炊き上がったら、黒ゴマを混ぜてできあがり。

★簡単~♪

旬の”秋鮭”は栄養満点!

季節の変わり目のこの時期は、昼夜の寒暖差も非常に大きくて、お疲れのカラダや何だか流行っているウイルスによる体調不良、また乾燥やアレルギー等の肌トラブルに見舞われているお子様も多いように感じます。元々乾燥肌のお子様にとっては、夏にたっぷり浴びた紫外線でダメージが蓄積しているうえに、気温も湿度も下がり、乾燥も加わることで、夏の疲れがド~ッ!とカラダや肌に出てきてしまうのだとか。

こんな季節に旬を迎える食材の【鮭】は免疫力をつけ、ハリのある潤うカラダ&肌を保つのにとても効果的なんだそうですよ。旬ならではの美味しさと使いやすさ、そして、あまりにも身近な食材の【鮭】はご家庭でも食卓に上がることが多いかもしれません。【鮭=サーモン】といえば、’サーモンピンク’という色があるほど、特徴的な赤い色をしていますが意外にも分類は白身魚なんですって!【鮭】は生まれ故郷の川を遡って産卵し子孫を残すことで知られていますが、この時強烈な紫外線を浴びるために活性酸素が大量に発生するそうで(=いわゆる、日焼けです)、この状態を強力な抗酸化力を持つ<アスタキサンチン>が活性酸素を除去して、【鮭】の身を守っているそうです。【鮭】の赤い色素はこの<アスタキサンチン>で、化粧品にも配合されている成分で、その抗酸化力はビタミンCの100倍、ビタミンEの1000倍とも言われています。<アスタキサンチン>は、肌だけでなく、万病の元になる活性酸素を除去するので、免疫力をアップさせて、血行をよくし、目の疲れや粘膜も丈夫にして、自然治癒力を高めてくれる効果もあるのだそうです。

これからの季節、風邪予防にもバッチリ!な食材です。ただ、【鮭】の<アスタキサンチン>は、【鮭】の焼き過ぎで焦がすと消失してしまうとのこと。~気をつけないと…です!見逃せない”鮭”の成分は、<アスタキサンチン>だけでなく、体づくりや脳の活性化、抗酸化作用と、頭にもカラダにも良い栄養素がいっぱいで子供も大人も積極的に食べたい食材です。

1体をつくるたんぱく質が豊富!

2カルシウムの吸収を助ける。

3脳を活性化するDHAもたっぷり!

4EPAで血液サラサラに!

5肉に比べて低カロリー。

いかがですか~!?すごいでしょう!!

そんな【鮭】を使って、【手作り☆鮭フレーク】はいかがでしょうか。

手作りと言っても簡単でとっても美味!の【鮭フレーク】は、作り置きができて保存も効くのでとても便利です。お弁当や朝ごはん等のご飯のお供として、そのままかけて食べるのみでなく、また卵焼きに入れて使ったり、炒め物や和え物にちょっと加えたりといろいろと使い勝手もいいですし、少しずつでも毎日食べられるということで、栄養も満点になりますね~♪

【手作り☆鮭フレーク】

・鮭の切り身(甘塩OK!) 2切れ

・酒・みりん 各大さじ3

・塩 小さじ1/2~

・ごま油 大さじ1/2~1

①フライパンに、鮭と、酒・みりんを入れて、中火で3~4分程度煮る。

②塩を加え、木べらで鮭を崩しながら、水分を飛ばしていく。(この時、骨も取り出す。)

③鮭に火が通り、ある程度水分が飛んだら、ごま油を加え、1~2分位煮絡めたらできあがり!~味見をしながら、塩分の調節をしてください。

★簡単~♪ですよ。★

秋の代表食材!★『きのこ』

‘食欲の秋’こそ、受験生の皆さんに栄養バランスのよい食事を取ってほしいから、“旬の食材のパワー”をたくさんいただきましょう!

実りの秋の季節を代表する数々の食材の中でも気になるもの、それは『きのこ』です。

『きのこ』には山になるほどのいろいろな種類があり、ほとんどの種類が秋に旬を迎えます。『きのこ』は、美味しいだけでなく低カロリーで、それなのに栄養満点なんです。

『きのこ』は、種類によって栄養効果が違うようで、よくスーパーでお見かけする『きのこ』だけでも、こんなに違うのですよ!

*しいたけ:脳の認知強化、記憶力アップ

*エリンギ:便秘・むくみ防止

*舞茸 :粘膜強化、美肌効果

*えのき :疲労回復効果

*しめじ :粘膜強化、肌荒れ防止

また、栄養価を見ても歴然で、ビタミンB1・B2、D等のビタミン類のみならず、食物繊維やミネラルの栄養分がたっぷりと含まれており、免疫力を高めるべく腸の力をアップしてくれます。その時々のメニューのお悩みに応じて、和洋中さまざまな料理に使える『きのこ』なので、この季節の【きのこの山】は外せませんよ~!バリエーションを変えてたっぷりと食べて欲しいと思います。

ちょっぴり『きのこ』が苦手~、という人もいるかもしれませんが、そんな苦手さんでも食べられるように、今回は形も味も変わって美味しく食べられるスープのご紹介です。

免疫力効果がアップして、腸活にもバッチリ!になるように‘ごぼう’も煮込んで【ごぼうときのこのポタージュ】にしました。これから寒くなってくるので、夜食などでもほっこり気分で、美味しいいですよ~♪

【ごぼうときのこのポタージュ】 2人分

・ごぼう 1本(約80g)

・しいたけ・えのき・しめじ・エリンギetc.

合わせて2パック位(約300g)

・玉ねぎ 1/4個

・白ネギ 1本

・青ネギ 1本

・牛乳 1/2カップ

・固形コンソメ 1個

・酢・バター・塩こしょう 適量

①ごぼうは皮をこそげ取り、斜め薄切りにしてから細切りにする。 酢少々と水2カップ程度の酢水に5分程度漬けて、ザルに上げて水気を切っておく。(アク抜きです)

②しいたけ、えのき、しめじ・エリンギは石づきを取り、小房に分け、適度な大きさに裂いておく。玉ねぎ、白ネギは薄切り、青ネギは小口切りにする。

③鍋にバター大さじ1を入れて中火で溶かし、玉ねぎ、白ネギを炒める。

※白ネギがない場合は、玉ねぎのみでOK!

しんなりしてきたら、ごぼう、きのこを加えて炒め、全体にバターが回ったら、水1カップとコンソメを入れ、15分程度弱火で煮る。

④柔らかく煮た後、粗熱をとり、ミキサーでペースト状にする。

⑤④を鍋に戻し入れ、牛乳を加えて混ぜて中火でひと煮立ちする。塩こしょう少々で味を整えたらできあがり!トッピングに青ネギを散らす。

繊維も多い『きのこ』や‘ごぼう’、食べず嫌いの食材もミキサーにかけるとたくさんの量を食べることができます。

クリーミーでリッチなお味になるので、“お代わり!”をしたくなる美味しさです~♪

旬の”茄子”を美味しく召し上がれ~♪

夏から秋にかけて旬の”茄子”!

焼く・煮る・漬ける・揚げる・蒸すなど、どんな使い方でも美味しく食べられる”茄子”には、’長茄子’や’千両茄子’、京野菜の’賀茂茄子’に’米茄子’、’丸茄子’、’水茄子’など、種類も多く古くから食材として食されています。

そんな”茄子”の主な栄養効果は、含有量こそ多くないものの子供たちのカラダを作る陰の立役者である”ビタミンB群”や”ビタミンC”、”鉄”や”カルシウム”、”食物繊維”などを幅広く含んでいます。また、近年注目されている抗酸化作用も含まれているのだとか。

そのため、”茄子”は『抗酸化・血流改善・神経伝達の活性化をサポートする』と捉えられています!

*夏バテ・食欲不振の緩和

*カラダの熱を外に放出することで火照りを除去

*肌や粘膜の強化

*記憶力のアップ

*疲れ目・眼精疲労の予防、視力低下の防御

*生活習慣病の予防 etc.

にオススメの”茄子”です!

受験生にとっても注目するべき【キーワード】にもなりそうな『ビタミンB群や記憶力UP、疲れ目や視力低下の改善』が盛りだくさんの”茄子”を使って、夕飯の一品にもなり、ペロリと食べられる”茄子”のメニューを紹介してみましょう。我が家では、再々登場する茄子メニューでその上簡単なので、お母様方のお役立ちの一品になること、間違いなしですよ~♪

【お茄子のやわらか煮】

・茄子 1パック:約4~5本分

・ごま油 大さじ1

- 砂糖 大さじ1

- みりん 大さじ1

- しょうゆ 大さじ2

- 水 100cc

・かつお節 1パック(4g)

・青ネギ 適量 ~小口切り

①茄子は、ヘタを落とし、縦半分に切って皮のところに斜めに切り込みを入れて、塩水に5分くらいつける。(塩水は、水2カップ:塩小さじ2)

※塩水に漬けることで、茄子の持っている水分を引き出して茄子が柔らかくなります。

②フライパンが冷たい状態で、①の茄子を入れて大さじ1のごま油を絡め、皮目をしたにして茄子が重ならないように並べたら、火をつけて茄子がジュクジュクになるまで蓋をして焼いていく。~約3分位

③②の茄子を返しながら、綺麗な茄子の色になってきたら、調味料を入れて煮ていく。

④調味料●を上から順番に入れていき、フタをしてさらに約3分~煮たら、かつお節を入れて絡め、青ネギを散らしたらできあがり!

※かつお節は、お出汁にもなるので、しっかり絡めます。

トロトロで、味がしみしみの茄子の煮物です。

熱々はもちろん、冷たく冷やしても美味しい【お茄子のやわらか煮】です♪

だんだん涼しくなってきて、食欲も出てくる初秋の夕飯のおかずに”持って来い!”だと思いますので、ぜひご賞味あれ~♡

【つくね丼】で「お月見」!

『十五夜』とは、旧暦の8月15日の月を指し、お月見をする習わしがあります。

「中秋の名月」とも呼ばれ、今年の2023年は9月29日です!

とっても暑かった今年の夏でしたが、ここ最近は朝夕になると秋を感じるような涼しさも味わえるような気候になって来ました!どこからか虫の声も聞こえてきて、お月様を見上げることも似合う季節の到来です。

この頃はイモの収穫期に当たるため、「芋名月」の別名もあるようです。

お月見団子、里芋やさつまいも等のイモ類、ススキ、秋の七草などをお供えして、実りの秋に感謝しながら名月を鑑賞してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、ススキは『秋の七草』のひとつです。(萩、桔梗、クズ、藤袴、オミナエシ、撫子、尾花=ススキです!)『春の七草』は“七草粥”にして食し、無病息災を祈るのに対して、『秋の七草』は、その美しさを鑑賞して楽しむもののようです。お月見の際に、ススキを飾って、彩りを添えてみてもいいですね。

『十五夜』のお供えの定番と言えば、“お月見団子”!穀物の収穫に感謝し、お米を粉にして丸めて作ったことが始まりと言われています。月に見立てた丸い団子をお供えし、それを食べることで健康と幸せを得られると考えられていました。『十五夜』では、お団子を15個お供えします。下から9個、4個、2個の15個を、また1年の満月の数と同じ12個(うるう年には13個)、15を簡略して5個をお供えすることもあるようです。

お月見団子を作るメニューでも良さそうですが、今回は、「お月見」メニューで食事になってしまう【つくね丼】で、「お月見」はいかがでしょうか。

まん丸のお月様に模した【つくね丼】ですよ~♪せっかくの「お月見メニュー」なのでイモ類のさといもを入れてみましたよ!

【お月見★つくね丼】 2人分

・鶏ミンチ 200g

・さといも 3個 (食べやすい大きさにカット)

・芽ひじき ひとつまみ(水戻し)

・青ネギ 1本(輪切り)

・白ごま 少々

●生姜 1片(すりおろし小さじ1分)

●しょうゆ 小さじ1

●酒 小さじ2

●片栗粉 大さじ1

<タレ>・しょうゆ&酒 各大さじ3・みりん 大さじ2・砂糖 小さじ4

①ボウルにミンチを入れて、●の調味料とともに均一に混ぜる。(*鶏ミンチは混ぜすぎると固くなりますよ!)

②里芋、ひじき、ネギ、白ごまを加えて、やさしく混ぜる。

③フライパンにサラダ油を小さじ1入れて熱したところに、スプーンを2本使って、まん丸になるよう形を整えて入れていく。片面、2~3分ずつ焼き付けていく。

④焼き色が付いたところで、酒大さじ2を回し入れて、フタをして蒸し焼きにする。(約1分位~)

⑤タレの調味料を合わせておいて、④のつくねを取り出した後、軽く油を拭いてからタレを入れて、熱していく。

⑥クツクツとなったところで、⑤のつくねを戻し入れて、タレを煮絡めてできあがり!

*熱々のごはんに、サニーレタスや大葉、ベビーリーフ等の上につくねをタレごとのせて、温泉卵や目玉焼きをトッピングします。

‘まん丸つくね’に、黄色い‘温泉卵のお月様’で、「お月見」です~♪

*お供え用の里芋やさつまいもの入ったお味噌汁と一緒にいただくのも良いですね。

‘朝ごはん’で生活リズムを整えていきましょう!

朝夕は少ししのぎ良くなったように思いますが、まだまだ日中はうだるように暑く、みなさん、思った以上に毎日疲れていませんか。

夏休みが終わったとは言え、汗をダラダラ流しながら、汗びっしょりで下校してくる子どもたちです。

こう猛暑が続くと、本当に体調管理の難しさを感じるだけでなく、長い長い夏休み明けということもあり、「生活リズムを整えること」の大変さを感じます。

「生活リズムを整える」には、一にも二にも朝ごはんをきちんと食べること!なんです。

朝ごはんは、1日のエネルギーの源ですから、朝はきちんと早起きをして、しっかり‘朝ごはん’を食べましょう!(百も承知だとは思いますが…)

わかってはいるけど、‘朝ごはん’が食べられないという子どもの意見も多々!

一日のすべてが終わる‘夜ごはん’をホッとした気持ちからか、しっかり食べてしまうので、‘朝ごはん’が食べられない。ヨーグルトだけとか、食べやすい菓子パンだけになってしまうとか、今時は朝からUbereatsでハンバーガーを頼んで食べる~、という声もありました。

便利な世の中になりました~。

でも、こんなダルダルの夏休み明けや猛暑のだる~い朝から、早く抜け出すには集中力を高める「レシチン」を含む食べ物が良いそうですよ~!

「レシチン」とは、特に大豆製品に多く含まれていて、納豆や豆腐、味噌やきな粉などいろいろな食材に含まれます。

この「レシチン」には、情報伝達などをスムーズにする働きがあり、記憶力アップの働きもバッチリ!で、カラダ&頭が資本となる受験生にとって、最強の栄養素のひとつでもあります。

そこで、ダルダルな夏休み明けの‘朝ごはん’に、「レシチン」を多く含む“納豆”と“お味噌汁”で、簡単だけど最強な【朝定食】にしてみてはいかがでしょうか。~‘朝ごはん’を食べないよりは、“少しでも食べる!”でも良いのです。少しずつ少しずつ、食べられようになるそうです。

ダルダルな休み明けだけでなく、寝起きはなかなか頭が働かないもの。

午前中から集中力を高めて、シャッキリ!と、おまけに勉強の効率も上がるように、朝から美味しくいただける<納豆朝定食>のオススメレシピです。

実は、冷蔵庫内にあるものをごはんにのせるだけ!

“納豆”が苦手なお子様でも、納豆臭さを感じることなく食べられてしまう、味噌+梅肉を混ぜた納豆ですから、忙しい朝には重宝すること間違いなし~♪です。

‘朝ごはん’で“納豆”と“お味噌汁”を食べていれば、どことなくホッ!とする私です。

【納豆の梅味噌丼】 1人分

・ご飯 1膳

・納豆 1パック

- 梅肉 大さじ1

- 味噌 大さじ1

- 水 小さじ2程度(~味噌を溶かすため)

- 付属のタレ 1パック

・大葉 2~3枚

・白ごま 適量

①ボウルに●を入れて混ぜ合わせておく。

②大葉は軸を切落として千切りにしたら、①に混ぜる用とトッピング用に分けておく。

③器にご飯を盛って、粘り気が出るまで混ぜ合わせた納豆をのせたら、大葉のトッピング用と白ごまを振ったらできあがり!

*ご家庭のお味噌汁とご一緒に、【朝定食】の完成です。

暑さ疲れ”対策に!★サラダうどん

毎日本当に暑い~!毎日毎日、‘酷暑’や‘猛暑’、‘熱中症警戒アラート’の文字が飛び交っています。

こんなに暑いと心配になってくるのは“夏バテ”という「暑さ疲れ」です。

「子供に“夏バテ”は無関係」なんて、思っていませんか。

“夏バテ”という「暑さ疲れ」で、朝からどんよりとしている子どもたちを多数みかけます。子どもの“夏バテ”対策も今や常識なのです。

ここ数年の異常な暑さも原因のひとつではありますが、生活習慣の変化も少なからず影響を与えている「暑さ疲れ」!

「一見元気だけど、どうも食欲がない…」「胃腸が弱っている」etc.そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。食欲不振、全身のだるさ、倦怠感など、また熱帯夜には寝不足になってしまいますから、夏の連鎖に陥ってしまうと大変なことになってしまいます。そんな「暑さ疲れ」や“夏バテ”予防には、‘クエン酸’が良いと聞いたことはありませんか。

‘クエン酸‘が含まれる身近な食材には、梅干しや酢、レモン、柚子、グレープフルーツ等々、いわゆる「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’は含まれています。

★‘クエン酸’がカラダにいいとされる理由

①酸っぱさが食欲増進!

「酸っぱい」→「胃が活発になる」→「食欲アップで食事がしっかり取れる」、それで栄養が摂れることでバランスのとれたカラダになる!ということです。

“夏バテ”になってしまわないようにこのサイクルを作ることで、体力や免疫力が落ちにくいカラダとなり、“夏バテ”に陥ってしまうことが防げるのです。

②『‘クエン酸’回路』の働きを助けて疲労回復!

食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるための活動を『‘クエン酸’回路』と言うそうです。体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、『‘クエン酸’回路』の働きが正常になります。それによって、食べたものをエネルギーに変える働きが活発となり、疲れが残りにくく、疲労回復の効果が期待できるようです。

近年、問題になっている「熱中症」!「熱中症」の原因のひとつには体内の塩分が不足してしまう事が挙げられます。汗と一緒に体内の水分のみならず、塩分=‘ナトリウム’が出ていってしまい、血が薄くなってしまうのです。そこで、梅干しを食べて塩分を摂るということは、‘クエン酸’以外にもビタミンやミネラルを摂取できるので、「熱中症」の予防にもなるということでベスト!‘クエン酸’=梅干し最強説(!?)です。

でも、‘クエン酸’だけ取っていてもダメ!‘クエン酸’だけ摂っていれば良いというわけではありません。「‘クエン酸’の効果を高める」「夏バテの予防をする」というのであれば、【‘クエン酸’+ビタミンB群】の組み合わせを考えた献立にすると、“夏バテ”予防の効果がアップします。

また、お子様の食欲がない時には、ビタミンB群だけでなく、たんぱく質も食材に取り入れてみましょう!ちなみに、ビタミンB群の代表食材は【豚肉】、そして、たんぱく質には【鶏肉や卵】などが挙げられますね。

‘クエン酸’と疲労回復の関係性を知っていただいたところで、暑い夏休みのランチメニューに、また、食欲がない時でも簡単に食べられ、“夏バテ”“暑さ疲れ”の予防にもなる食事ということで、今回は、栄養満点の【冷しゃぶサラダうどん】はいかがでしょうか!

手作りの【万能☆ゴマドレ】でいただきます~♪

【冷しゃぶサラダうどん】 1人分

・うどん 1玉 (ソーメンやパスタでもOK!)

・豚しゃぶ肉 100g

◎梅干し 1個

◎麺つゆ 50cc

・オクラ、レタス、きゅうり、玉ねぎ、トマト、ブロッコリー、もやし、大葉等々~冷蔵庫にあるものでどうぞ!

- 【万能ゴマドレ】 適量

・すり胡麻&きなこ 大さじ1(きなこのみでもOK!)

・砂糖 大さじ1

・酢 大さじ1

・マヨネーズ 大さじ1

・醤油 大さじ1(麺つゆでもOK!)

①オクラ&もやしをサッと茹でた後、うどんを茹でて水でしめる。~茹でたオクラは細く輪切りにし、もやしは水気を切っておく。

②豚しゃぶ肉も茹でて水でしめておく。~*薄く片栗粉をまぶしてから熱湯に入れ、すぐ火を止めて、余熱で茹で上げるとやわらかいお肉に仕上がりますよ!

③◎の梅干しは種を取り除き、細かくたたいて麺つゆと合わせる。①のオクラも入れて、混ぜ合わせておく。

④【ゴマドレ】は合わせて混ぜるだけ。

⑤サラダの野菜はお好みにカットし、各々を盛り付けて、しっかり冷やしてお召し上がりください!③のつゆはお肉の上からたっぷりと回しかけて、④のゴマドレはお好みでかけながらいただきます。

夏のチャレンジ!★「わらび餅」

今にもカラダが溶けてしまいそうなジリジリ・ムシムシの猛暑の8月!

火を使うのも、キッチンに立つのも億劫になってくるような…私にとっては、一番苦手な季節です~。

それでも3食食事を作り、おまけにおやつも必要なのが夏休み中の母親の常~(!?)

それも暑い時期だから、冷たいものになりがちなのも、母にとってはお悩みの種だったりしますよね。

そこで、火を使わずに、なるべく調理時間も短くて、何なら子供たちにも作れちゃう!(みたいな)暑い季節にぴったりのサッパリ涼やかなデザートのご紹介です。ゼリーやシェイクetc.ではないんです!

フルに体や頭を動かした時、子供たちやお母様のお疲れモードの時、甘いものが食べたかったりしませんか。でも、買い物に行くのも作る手間も面倒!!そんな時にオススメなのがレンジで作る和菓子の【わらび餅】です。【わらび餅】は透明で見た目にも涼しげなので、夏の和菓子の定番の一品です。きな粉や黒蜜をかけて食べるので、リラックス効果や脳内の栄養分としてもバッチリ!

【わらび餅】は、本来わらびの根っこから取れるデンプンの“わらび粉”が使われるのですが、現在の【わらび餅】は、サツマイモやタピオカから取れたデンプンや、葛粉を主原料として作られているものがほとんどなのだとか。でも、そんなもの、家に常備なんてしていませんよね~。なので、片栗粉、砂糖、熱湯と材料はたったの3つ!おまけにレンジで、思い立ったらすぐできる【簡単★わらび餅】はいかがでしょう。~(片栗粉はジャガイモから製造されているデンプンです。)

【レンジで★わらび餅】

・片栗粉 50g

・砂糖 50g

・熱湯 250~300cc

・きな粉、黒蜜など 適量

~今回、きな粉は普通のきな粉と青きな粉を使用!

①片栗粉と砂糖と熱湯を耐熱容器に入れて、なめらかになるまでゴムべらを使て、よく混ぜる。

②①をレンジ500w~600Wで1分加熱!その後、濡れたスプーンでかき混ぜる。これを3~4回繰り返す。

★途中何度かかき混ぜることで、モチモチ食感を引き出すとともに、加熱のムラを防いでくれます。

③加熱3~4回で、全体的に透明でモチモチした感じになります。

④③の状態になったら、さらに濡らしたスプーンで混ぜてから、スプーン等で丸く形を整えながら、冷水に落としていく。

⑤よく冷えたら、水気を切って、お好みできな粉や黒蜜をかけてできあがり!

★熱湯の量は、しっかりめの食感が良ければ250cc、やわらかめの食感が良ければ300ccと、お好みで加減をしてください。(ちなみに、今回の湯量は280ccです!)

★・黒砂糖100g・水100mlを鍋に入れ、中~弱火で混ぜながら煮詰めて作る【黒蜜】をかけても美味しいですよ~♪

【わらび餅】のボウルをレンジから取り出す際に、やけどだけには要注意!です。

そうしたら、お子さんにも作れちゃう、夏休みの自由課題にもなりそうな【わらび餅】です~♪

【ちんすこう】で夏休みのティーブレイク!

もうすぐ夏休み~♪

今年の夏は、コロナ禍も緩和された影響で、夏休みに旅行に行かれるご家族も多くなるのではないでしょうか。

夏の旅行の候補地になりやすい沖縄!

沖縄のお土産として人気の【ちんすこう】をご存じですか(!?)

【ちんすこう】の「すこう」は沖縄の方言で‘お菓子’という意味で、頭に付く「ちん」は‘珍’や‘金’を意味しているそうです。

昔々、琉球王朝時代の沖縄では、【ちんすこう】は王侯の貴族しか食べることのできなかった大変貴重で高価なお菓子だったのだとか。そのことから、庶民にとっては珍しいお菓子だったために、“珍しいお菓子”=【ちんすこう】と呼ばれるようになったそうですよ。

そんな【ちんすこう】の材料は、なんと小麦粉・砂糖・ラード(油)の3つだけ。

ラードが使われているため高カロリー!だけど、脂質がたっぷりな分、とても腹持ちが良く、栄養成分としては炭水化物がもっとも多いため、ちょっとしたカロリーメイト的な働きをしてくれるそうです。

【ちんすこう】のカロリーは100gあたり515kcalで、1個(20g)あたり103kcalになります。カロリーメイト1個が100kcalなので、ほぼ同じになるのだそうですよ!

おまけに、糖分をたっぷりと含んだ甘いおやつは、脳のエネルギー消費量が高いお子様においては、食事だけでなく、とても必要なものとなります。私達が疲れを感じた時、妙に甘い物が食べたくなるのが、まさにコレ!甘い物=糖分は、脳をリラックスさせる働きがあり、リラックスしている時にこそ、集中力が発揮され、集中することで注意力を維持する効果も高くなるということで、受験生にとっての“おやつの効用”、特に「甘いおやつ」と言うところが、ポイント!のひとつかもしれませんね。

なので今回はちょっと軽めに、“ティー・ブレイク”!のレシピです。

【ちんすこう】は簡単な材料で作ることができる超シンプルなお菓子です。ご家庭でも簡単に手作りできるんです~♪

【ちんすこう】は、なぜかクッキーなどと違って、意外と男子にも好きな子が多いように感じます。

夏休みのお疲れ時の甘いおやつorカロリーメイト的なおやつに、ぜひお子様と手作りからチャレンジしてみませんか!

ラードの代わりにショートニングでもOKですし、今回はもっと簡単にサラダ油(キャノーラ油etc.)を使いました。また、砂糖を三温糖や黒糖に代えて作り、ミネラル成分たっぷりにするとさらに栄養面でもGOOD!になりますし、小麦粉の一部の量を抹茶やココアに入れ替えてもバリエーションアップの【ちんすこう】になりますよ~♪

【ちんすこう】 約20個分

・薄力粉 340g

・サラダ油 130g

・三温糖 130g

①ボウルに三温糖と油を入れ、三温糖の粒が見えなくなるまで混ぜる。

②①に小麦粉をふるい入れて、ヘラでさっくりと混ぜ合わせる。

③楕円形に成形(市販のちんすこうのように)して、オーブン(予熱あり)170℃13分~15分で焼いたらできあがり!

※やわらかすぎて成形しにくい時は、30分位冷蔵庫に入れてみてください!

※焼き立て熱々だと、柔らか過ぎて形が崩れますので、しっかり粗熱は取ってくださいね。

『ピュイゼ・メソッド』★【五味】の旨味!

「食べ物の好き嫌いが激しくて~」や、「ファストフードやお菓子なら食べるのに…!」といったこれらの事は世界中の子供たちに共通していることのようです。

この状況というのは、【味の違いがわからない】ことがひとつの要因とのこと!

このように提言されている方は、フランスのピュイゼさんです。

『ピュイゼ・メソッド』というのをご存じですか(!?)

30年前にピュイゼさんが始められた、子供を対象とした食育のひとつである「味覚を目覚めさせる授業」の1コマのことなのです。フランス全土の小学校で実施され、世界中に広まった‘食の授業’を、日本版では<ホテル・ドゥ・ミクニ>のシェフ三國清三さんが広めていらっしゃいます。

【味覚】とは。味わいのこと!

自然の食べ物には、5つの味があり、【五味】で表されており、【五味】とは【甘味・酸味・塩味・苦味・旨味】が基本の味とされています。

『甘味』の中には砂糖だけでなく、野菜が持つやさしい甘味もあります。

『酸味』といっても、酢だけなく梅干しや柑橘類なども含みます。中でも『旨味』は特徴的で‘日本食のかつお節や昆布だし’に代表される味わいで、日本人にのみ備わっている味覚だとも言われます。

実は、【五味】といわれる味覚のひとつに‘旨味’が入っているのは、世界的に日本だけなのだそうですよ!

日本人は昔から、お出汁や味噌、醤油などの発酵食品が持つ‘旨味’に親しんできた背景があります。ですから、‘旨味’は特別なものではなく、基本の味覚として【五味】に加えられているとのことで、フランスやイタリヤなど他の国では、基本の味覚は4つで「四味」なんですって。

‘旨味’は、英語でもそのまま‘umami’と呼ばれているのだとか!これで、味覚の基本が【五味】で形成されているとのことで、日本人の私たちにしたら、驚きです。

“『味覚』を発達させていく”ということは、「五感」=視覚・聴覚・臭覚・触覚・味覚をフルに活用してくことがポイントになるそうですから、子供の好奇心をも目覚めさせてくれることとなりそうです。

頭だけではなく、カラダ全部を使っての好奇心は子供ならではの特徴で、一生懸命に考えようとする秘めたる力にもつながるとも聞きますから、『味覚』を発達させるということは、日々の<脳活トレーニング>にもつながっていき、バッチリ!のトレーニングになるのかもしれません。

少しの暇を見つけては普段の食卓で、かつお節や昆布からダシを取った‘旨味’で<脳活トレーニング>=“我が家のピュイゼ・メソッド”なんて、いかがでしょうか。

なんだか母も頑張っているような気がしてきます~♪

そこで、今回のレシピは、暑くなってきた季節の食欲ダウンの時期でも食べたくなる、『冷やしソーメン』です。これを「塾弁」にしてもOK!の【冷やしソーメン弁当】に仕上げてみましたよ。

まずは‘旨味’をしっかり堪能してもらうために、【簡単ソーメンつゆ】のご紹介から!

【基本のソーメンつゆ】 1000ml

・だし昆布 10㎝幅

・花かつお 40g(大袋の半分量位です)

・水 800ml

・醤油 1カップ

・みりん 1カップ

①鍋に水と昆布を入れて、10分~置いておく。その後、弱火にかけて沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰後、かつお節を入れたらそのまま2~3分位火にかける。

②火を止めたらかつお節が全部沈み込むまで放置し、その後静かに濾す。ここで再度800mlになるように水を足して、鍋にもどし、みりんと醤油を入れて火にかけ沸騰後2~3分位グラグラ煮たらできあがり!~※お好みの味加減で調節してください。

お弁当時には少人数分を簡単にレンジで作って、冷たく冷やしておきますよ!~冷凍したものを保冷剤代わりにそのまま持って行き、食べる頃には溶けてきて冷たい状態で美味しく召し上がれます♪

【レンジで★簡単ソーメンつゆ】 2~3人分

- 醤油 1/2カップ

- みりん 1/2カップ

- 水 1カップ

- 砂糖 大さじ2~3 ※お好みで

- 花かつお ひとつかみ

- だしの素 少々 ※味を整えます。

①耐熱ボウルに●を全部入れ、軽くかき混ぜたら、レンジで500w2分加熱!

②かつお節を濾したら、できあがり!~嫌でなければ、かつお節はそのままでもOKです。~たんぱく質が取れますよ♪

【冷やしソーメン弁当】

※ソーメンをお弁当にする時は、しっかり目に茹で上げて、冷水で引きしめるのがポイント!です。時間が経つとダマになりやすいので、フォークで一口大にくるくる巻いてお弁当箱に入れると食べやすいですよ。

※トッピングは、食べやすいように‘くるくるソーメン’の中心に押し込みました。

※トッピング例:「錦糸卵」「牛肉の甘辛煮」「大葉と甘酢生姜の混ぜ合わせたもの」「プチトマト」「アスパラ」「きぬさや」~いつもの冷やしソーメンの具材でOK!です。

チーズの栄養パワー!

毎日の食事で気になることのひとつが、食材等に含まれる栄養素です。

どうせ食べるならば、カラダに良いものを少しでも多く取り込みたいですよね~♪

栄養素には、炭水化物や脂質、塩分など摂取量より多く摂りがちなものと、カルシウムや鉄分など、不足しがちなものがあると言われます。

なかでもカルシウムは、日本人のすべての年代において不足しがちな栄養素!

特に子供たちは丈夫な骨を作るために、カルシウムがたくさん必要になります。(お年寄りは、骨折を防ぐためにカルシウムが必要です。)

カルシウムといえば、小魚や牛乳と思われがちですが、「チーズ」だってカルシウムが豊富です。しかも、小魚や牛乳よりも少量で必要な量を摂ることができるので、毎日食べ続けることができます。

「チーズ」は生乳のたんぱく質を凝固させ水分を絞って作りますが、100gのチーズを作るのに必要な生乳は1000ml=牛乳パックの1本分です。つまり、10倍の量の栄養素がギュッと凝縮されているのが「チーズ」なのです。

カルシウムは、若年時の摂取量が多いほど、高齢になってからも骨密度が高いことがわかっているそうです。

「チーズ」には、塩分も比較的多く含まれているので、食べ過ぎには要注意ですが、良質なたんぱく質も豊富で、貧血予防の効果も大きいのです。また、上記でも触れたように、カルシウムも多く含まれるので、ストレスを沈め、イライラ解消の効果も侮れません。

ちなみに、「チーズ」の食べ過ぎ防止の目安は、三角形の6Pチーズなら、3個!スライスチーズなら、3枚!なんだそうです。

そこで、子供たちのおやつやデザートに「チーズ」を取り入れてみませんか。

おやつは、三度の食事だけでは十分に摂取しにくい栄養素を補う<捕食>として大切な意味を持ちますし、塾から帰宅後の夜食としても同様です。

どうやって毎日のカルシウムを摂るかがポイントになってきますので、簡単におやつ感覚でカルシウム効果が取り込めるように【チーズレシピ】のご紹介です。

【チーズシュー】 2人分

・ベビーチーズ 2個 ~6Pパックや8Pパックのチーズです!

・黒&白胡麻 適量

①ベビーチーズ1個を6等分くらいにカットして胡麻をまぶす。

②クッキングシートにのせて、レンジ600wで2分30秒加熱するだけ!

*ふっくらカリカリ!で、高濃度のカルシウムが摂れる「チーズ×胡麻」です。

*スライスチーズでレンジでチン!すると、“チーズせんべい”になりますよ~♪

なんだか最近、チーズが苦手というお子様の声もチラホラと聞きますので、上記の【チーズシュー】にお好みのジャム等を挟んで“マカロン”に変身させましょう!

【チーズマカロン】

・ベビーチーズ 2個~

・お好みのジャム 適量

~いちご、ブルーベリー、マーマレードetc.

①【チーズシュー】は上記の作り方同様で、プレーンシューを作る。

②しっかりと冷ましたシューとシューの間にお好みのジャムを挟めば完成です。

*チョコレートクリームやバニラアイスなどをはさんでも美味しいですよ~♪

毎日の料理をひと工夫したり、いつもの料理をさらに美味しくするために、また、おやつ

やおつまみ、ほっと一息ティーブレイクにも【チーズ】の栄養パワーをぜひ取り入れてみてくださいね!

食育って!?

毎年6月は「食育月間」!ご存じですか~?!

生涯を通して、健康なカラダと心を育む上で“食べること”は何より大切なことです。

農林水産省では、「食育」とは『生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるもの』と、また文部科学省では、『子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけること』定義されています。

これを基として、「食育」とは、【生活の基礎づくりに役立つ、基本的な食事を学ぶ教育】と捉えられられ、取り上げられるようになりました。

ということで、「食育って」=「さまざまな経験を通じて‘食’に関する知識や、自分で食べ物を選択するチカラを身に付けて、健康的な食生活を実践する、チカラを育むこと」なんだそうですよ。

そして、余談にはなりますが毎月19日は、「いただきますの日」とされていて、家族や地域に暮らすいろいろな人と‘共食’の大切さについて、考えたり語り合う日なんだそうですよ。

ひと言で「食育」は語れない感じですね~!

また、「食育」のテーマの中には、栄養バランス・会食の楽しさ・感謝の心・生活リズムと言ったものだけでなく、その他に食材や調理方法・行事食や郷土食等についても含まれるのだとか。

では、【郷土食】とはどんなものなのかご存じですか~(?!)

【郷土食】は、各地域の産物を上手に活用して風土にあった食べ物として作られ、食べら

れてきた料理です。そして、歴史や文化、あるいは食生活とともに受け継がれて来てい

る料理です。ご当地の名産品等を使いながら、子供や孫たちに代々引き継いでいきたい料

理だということですね。

ちなみに、全国津々浦々たくさんの【郷土食】が存在しているんですよ~。

【ほうとう】:山梨県の太い平麺を使った里芋等たくさんの野菜が入った具だくさんの煮込みうどんです。

【ヒラヤーチー】:沖縄の家庭料理で‘平焼き’のこと、お好み焼きやチヂミの沖縄版!といったところでしょうか。

【ばち汁】:兵庫県播州地方のそうめん(‘揖保の糸’の名で知られています)を使ったそうめん汁です。

【とふめし】:兵庫県丹波地方に伝わる、木綿豆腐にごぼうや人参、油揚げ、隠し味に鯖が入ったものを甘辛く炒めて、熱々のごはんに混ぜ込んだ‘混ぜご飯’です。

【五平餅】:中部地方の山間部(長野県木曽・岐阜県美濃や飛騨地方・愛知県奥三河等)で食べられているご飯に味噌タレを付けて焼いたものです。

広島でいう【郷土食】とは、牡蠣めしやあなごめし、鯛めし、わけぎのぬた、もぶりめしetc.というのがあるそうですが、最近では、‘広島レモン’使ったものがいろいろと考えられているようです。~G7広島サミットでも取り上げられていましたね!そんな【郷土食】を取り上げてみる『塾デリカ』があっても、地理や社会のお勉強になるかもしれませんし、また、それを踏まえて、食事中のお友だちとのコミュニケーションが弾んだとしたら、楽しいかもしれませんね~♪

『塾デリカ』のテーマは、「食べ物からカラダを作りながら、脳を活性化する」こと!食事を取りながらコミュニケーションをとり、栄養バランスも摂れたら最高!~という思いから始まっていますので、しっかりと「食育」が原点となっていますよ。

そこで、今回は、野菜も魚も入る‘混ぜごはん’兵庫県丹波地方の郷土食【とふめし】のご紹介です。

脳のエネルギー源であるごはんに、豆腐の良質なたんぱく質やDHAたっぷりの‘青魚の王様’鯖が入るので、集中力を高める脳活にも持って来いだと思います~!

【とふめし】 2~3人分

・ごはん 2合

・木綿豆腐 1/2丁(つぶす)

・ごぼう 1/2本(ささがき)

・人参 Ⅰ/2本

・油揚げ 1/2枚

・焼さば 切り身1枚(ほぐす)*ツナ缶(1缶)でもOK!です。

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・和風だし 大さじ1/2

①ごはんは炊いておく。

②人参・油揚げは細かめの食べやすい大きさにカットしておく。

③鍋にごぼう・人参・油揚げを入れ、ヒタヒタの水とだしを入れて煮る。

④ひと煮立ちしたところで、つぶした豆腐とほぐしたさばの身、みりんと醤油を入れて、炒りながら煮汁がなくなったらできあがり!

⑤熱々のごはんに混ぜ込んでいただきます。

★‘焼さば’は、お惣菜のものを買ってきてほぐしてOK!です。

【マリトッツォ】をご一緒に!

GWはいかがお過ごしでしたか~♪

気分転換も交えての休日になっていたならば、よかったです!

ここ何年間かはコロナ禍もあり、遠出もままなりませんでしたが、今年は帰省やちょっとした行楽スポットに出かけたご家庭も多かったのではないでしょうか。

そして、また今年の5月は、18日~22日に広島に限ってですが、G7サミットのお休みがある学校や勤務先も多いかと思います。

GWに引き続き、すこ~しのんびり気分のお子様とご一緒にお楽しみ時間を~♪ということで、簡単におやつにもなるフルーツたっぷりの【マリトッツォ】を作ってみませんか。

旬のいちごがたっぷりのフルーツサンドも、春になるとちょっとしたブームになりますよね!それよりも簡単に作れるフルーツサンドのような、フルーツたっぷりの【マリトッツォ】なんですよ。

最近ブームになった【マリトッツォ】のことをご存じですか~?

【マリトッツォ】とは、しっかりと焼き色がついたふんわり食感のパンにたっぷりの生クリームをはさんだスイーツなんです。発祥は、イタリアのローマで、朝食代わりに【マリトッツォ】とカプチーノやエスプレッソをとることが古くから親しまれているそうで、起源は古代ローマにおよぶということで驚きです。

たっぷりの生クリームが栄養補給になることから長年朝食代わりに親しまれているようですが、今回はフルーツもたっぷりいただきたいので、ヨーグルトを使います。そして簡単に作りたいので、ロールパンで【マリトッツォ】を作りますよ!

【フルーツたっぷりマリトッツォ】 4個分

・ロールパン 4個

・プレーンヨーグルト 200g(大1パック)

・クリームチーズ 100g~常温に戻す

・砂糖 20g

・りんご&レーズン 1/4個分くらい

(レーズンは湯戻しをしておく)

☆いちご(3等分カット)2個

☆キウイ(半月切り) 1/2個

①プレーンヨーグルトは、キッチンペーパーを敷いたザルに入れて、ボウルで受けた状態で冷蔵庫内で2~3時間くらい水切りをしておく。(しっかり水分を切っておく方が作りやすいですよ、)

②ボウルに室温に戻したクリームチーズと砂糖を入れて、なめらかになるまで混ぜ、①を加えて混ぜ合わせてしっかりと冷やしておく。

③りんごは皮を剥いて5㎜角に、湯戻ししたレーズンも細かくカットし、いちご&キウイもそれぞれカットして、冷蔵庫でひやしておく。

④ロールパンに切れ込みを入れて、②のクリームにりんご&レーズンを混ぜ合わせてものをたっぷり(クリームの1/4量が目安)とはさみ、いちご&キウイを周りに飾り付けてできあがり!

★作った後、さらに冷やしておいても美味しいです!

レモン効果で‘リフレッシュ’サラダ!

新年度が始まって走り続けてきた4月も終わり、ホッ!と一息のGW:ゴールデンウィークがやってきました。

新年度って、新しい環境がスタートして上手くやっていけるかを確認しながら様々な状況にも慣れていかないといけないし、初めて会う人達も多いかもしれませんし、そしてお勉強も頑張らないといけないetc.‘ストレス’がMAX!~のお子様も多いはずです。

何かと新しいことばかりでやる事も多すぎて、カラダ&心がお疲れ気味~になっていたことでしょう!

そんなお子様や大人の皆様が、少しでも‘リフレッシュできるようなさわやか副菜’のご紹介です。

ところで、‘ストレス’って、どんなものなのでしょうか?

実は、‘ストレス’の由来って、ボールに圧力がかかって歪んだ状態のことから来ているようなのです。‘ストレス’状態を引き起こす要因が加わって、心身に負荷がかかった状態のことを指すのだそうですよ。

‘ストレス’も受け止め方で違ってきて、大きく二つに分かれます。

*『良いストレス』;目標や夢、良い人間関係(ライバル等)など、自分を奮い立たせてくれて、元気にしてくれる刺激やその状態

*『悪いストレス』;過労、悪い人間関係、不安など、自分の体や心が苦しくなったり、嫌な気分になったり、やる気を無くすような刺激やその状態

ということで、「リフレッシュ」できる方法も『良いストレス』状態になれるものが必須!

です。『良いストレス』状態は“リラックス”できていることでもあるのです。

【リラックスできる方法】には、

①好きな音楽を聴いたり、②友達とのおしゃべりだったり、③外に出てお陽さまや風にあたる外気浴=散歩だったり、④ぬるめのお風呂にゆっくりつかってみたり、⑤香りでリラックスできたり、⑥楽しくみんなで食事をし、⑦十分に眠るetc.があるようです。

‘リフレッシュできるようなさわやか副菜’とは、楽しくみんなで食事をし、香りでもリラックスできる‘五感’を使った、気分転換にも使われて疲労回復やストレス解消に活用することができる「アロマ」的な効果もある【春サラダの“コ-ルスロー”】です。香りのみを楽しむだけではなく食べ物を味わうことも効果があり、“コ-ルスロー”に使う【レモン】の香りには、抗うつ作用があり、その爽やかな香りで不安な気持ちや緊張を和らげてHAPPY気分にする効果があるのだとか。広島G7サミットでも、「広島レモン」として、取り上げられている【レモン】ですから、しっかりと摂り込んで‘リフレッシュ’効果に期待ができそうです。

そして、忘れてはいけない受験生の強~い味方の食材のひとつ、DHA等で脳活にもバッチリ!な時短食材の‘ツナ’も使います~♪

“レモン”効果でレフレッシュ!をポイントとする、マヨネーズを使わない【ツナ&柑橘のコールスロー】を考えてみましたよ。

【レモン風味★ツナ&柑橘のコールスロー】 3~4人分

・キャベツ 400g(1/2玉位)

(塩水=水:500ml 塩:大さじ1)

・ツナ缶 1(汁気を切る)

・柑橘類 お好み~八朔を1個使用

- オリーブ油、砂糖 各小さじ2

- レモン汁 大さじ1/2

(1/2個分を絞ったくらい)

①春キャベツは大きめの千切りにし、ビニール袋に切ったキャベツと塩水を入れ、塩もみをして10分位置いておく。

②今回使用の八朔の皮を剥いて、身を取り出して、冷やしておく。

③ボウルに●を混ぜて、ドレッシングを作る。~レモン汁+砂糖を混ぜ溶かしたところに、オリーブ油を少しずつ混ぜていって乳化させる。

④①のキャベツのビニール内の水分を切って、ビニールごと絞ってキャベツの水分をしっかり切ったものを③のボウルに入れ、ツナと八朔も入れて混ぜ合わせて、完成です。

*残っているレモンも切って混ぜ合わせてもOK!ですし、例えば、残っているマーマレードジャムを砂糖の代用で使ってももっと簡単にできますよ!

“基本のダシ”で栄養の積み重ね!

日本人の食事に欠かせない“出汁=ダシ”。

普段の食生活で、何気無く使っているダシですが、毎日のメニューを考える上で、肉や魚、野菜などの食材の栄養バランスは気にしつつも、肝心な出汁の栄養についてはあまり考えていないように感じます。

汁物や鍋などの美味しいスープや、煮物などにも大活躍のダシですが、料理の引き立て役や脇役のように‘影の存在’的な役割です。

しかし、ダシの栄養は吸収も良く、色々な効果が検証されているのですよ。

“ダシ”にも種類があって、‘昆布だし’‘かつおだし’‘いりこだし’‘アゴだし’に昆布&かつおの‘合わせだし(一番だし)’‘椎茸’や‘鶏肉’等々、多種多様な種類がありますね!

そんな豊富な食材から出る“ダシ”の栄養とその効果は、健康になるための秘訣がいっぱいなのです。

【‘昆布だし’の昆布に含まれる主な栄養】

- ミネラル(カルシウム・鉄・ナトリウム・カリウム・ヨウ素)

- 水溶性食物繊維

- 旨味成分

特に、カルシウムは100g中の含有量が、なんと牛乳の

6倍以上にもなるというから、驚きです。

水溶性食物繊維は、糖質や脂質の吸収を抑え、塩分の排出をしてくれる作用があるため、様々な病気の予防になります。旨味成分のグルタミン酸は、胃腸の働きを促し、旨味があることで減塩効果が期待できます。

【‘かつおだし’の主な栄養】

- たんぱく質

- ミネラル

- ビタミン類(ビタミンB1・B2・Detc,)

- 必須脂肪酸(EPA・DHA)

- 旨味成分

鰹節は、約7割がたんぱく質という高タンパクな食材です。そのたんぱく質の中には、必須アミノ酸がバランス良く含まれています。また、鰹節に豊富に含まれるカルシウムは出汁の中にも溶け出すので、カルシウム不足を補うことができますし、アミノ酸は、良質なたんぱく質を体内に取り込むために必要な栄養素です。そして、必須脂肪酸のEPA・DHAは、ご存じ脳の活性化には欠かせない、【受験生の友】!

これが豊富に含まれているとなると、‘かつおだし’侮れませんね~。

また、‘かつおだし’には、脳内の血流が良くなるはたらきが実証されていて、脳や眼の疲労回復改善や精神的な疲労感改善、肩こり改善や記憶力・集中力アップといった、お子様のみならず、ご家族全員で摂りたい効果がたっぷり!

“ダシ”の効果は、身も心も軽々にしてくれて、頭をはっきりスッキリとクリアにしてくれるのです。

そんな素晴らしい栄養効果がある“ダシ”をご家庭でも簡単に取って活用していただけるように、【基本の出汁の取り方】のご紹介です。

和食の基本とも言われる“昆布&かつおの合わせだし”で、失敗の少ないしっかりとした出汁の取れる「煮だし法」をお伝えします!

【基本のダシのとり方】

~一番だし:“昆布&かつおの合わせだし”~

・水 2000ml

・昆布 20g

・花かつお(鰹節) 40g

①昆布の表面を固く絞った濡れ布巾でサッと拭き、

両端に何か所か切り込みを入れる。

②分量の水の中に①を入れ、しばらく置いた後、中~弱火で沸騰直前まで、火にかける。

*沸騰直前の見極め方は、昆布の周辺に小さな泡がたくさん付き、鍋の上に湯気がフワフワと立ち上がりだしたら、もうすぐ沸騰します。

③②の沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰したら少量の水を差して沸騰がおさまれば、鰹節を全量一気に加える。

④③がひと煮立ちしたら、すぐに火を止め、アクを取り除く。

⑤鰹節が沈み始め、完全に沈んだら、ザルにキッチンペーパーを敷いたボウル上で静かに濾して、一番だしを取り出します。

【基本のダシ】で、お好みの具材を煮込み、ご家庭のお味噌を溶いて≪お味噌汁≫を、また出汁を使って煮物や蒸し物などに活用して、隠れた素晴らしい栄養をたっぷりと体内に摂り込んでください!

毎日の少しずつの基本の取り組みは、カラダを作るためにも大切です。

カラダも、お勉強の基礎力と同様に毎日の積み重ねということでしょう~♪

旬の食材!★ 春“たまご”

春キャベツや菜の花、アスパラガスや新玉ねぎetc.春が旬の野菜がたくさん出回っています。春の食材の特徴は、野菜であれば繊維がやわらかく、甘味が強いこと。また苦味のある野菜が出回るのもこの季節の特徴です。

山菜の辛味や苦味成分には抗酸化効果があると言われ、季節の変わり目の体調を崩しやすい時期に身体の内部環境を整えてくれる効果があるようです。そして、つら~い花粉症にも効果が期待されている春野菜が多いのも要注目です!

旬の食材には、その時期の人間のカラダに必要な栄養や効果が含まれているものが多い~ということで、不思議です。

ちょっと変わったところで、生命が息吹く春は、“たまご”も旬!なんですって。

植物が芽吹き、虫たちが地中から顔を覗かせる春は、鳥や動物たちにとってもそれらを糧としていることを考えれば、‘なるほど~♪’と頷けます。

ニワトリも暖かくなってくると健康的に活動し始めるワケですから、“たまご”もおいしくなるはずです。(でも、今年は春を迎える前に鳥インフルエンザが流行してしまいました!)

たまごは店頭価格の変動が小さく、また栄養価は高いので、「物価の優等生」「栄養価の優等生」と言われてきましたが、最近では価格高騰が止まりません。おまけに、小玉になっている感じもいなめませんが、やっぱりたまごは、気泡性(メレンゲ・ケーキなど)、乳化性(マヨネーズなど)、凝固性(茹で卵や茶碗蒸しなど)という3つのチカラを発揮して料理の幅を広げ、食卓を楽しませてくれるだけでなく、ハッピーな気分にもしてくれる食材に違いありません。

そんな自然界を生き抜く旬の食材の持つ“パワー&エネルギーをいただけ!”とばかりに、“たまご”の甘味と色味が際立つ、ふわトロッ!とした<スパニッシュオムレツ>のレシピを紹介します。卵だけでも美味しいオムレツですが、たまごの価格が高騰している今だから、具材を何でもたっぷりと入れて、味も見た目もボリュームアップしてみましょう。具材と卵を混ぜて、器に入れ、オーブンで焼けばいいので、夕食やちょっとしたパーティー用のおかずにも便利ですよ。そして、何よりお子様からも美味しいと言ってもらえること間違いなしのレシピになっています!

<スパニッシュオムレツ> 4人分

・卵 5個

・牛乳 50cc

・パセリ 1株(みじん切り)

・木綿豆腐 100g

<具材>

・ジャガイモ 中1個

・玉ねぎ 中1/2個

・ベーコン 2~3枚

・人参 1/3本

・ピーマン 小1個

・ブロッコリー 1/4株

・キャベツ 3枚

・オリーブ油 大さじ1

・塩こしょう 適量

・とろけるチーズ 80g(内半量トッピング)

- ボウルに卵を割り入れ、牛乳とパセリ、チーズを入れて卵液を作っておく。

- 具材を適当な大きさに切り、フライパンにオリーブ油を入れて炒め、塩こしょうをする。

具材がしんなりしてきたら、豆腐を入れて炒め、①の卵液を入れたらサッとかき混ぜて、耐熱容器に流し入れる。

③途中、オーブンに180℃ 18~20分で予熱を入れておいたところに②の容器を入れて、お好みの焼き加減で焼いたら、できあがり!

もちろん、フライパンで焼き上げることもできますが、

私の場合は、オーブンに入れてしまうと手が空くので、オーブン焼きがラクです~♪

卵液に入れる具材は、冷蔵庫内にあるもので何でもOK!です。

ご家庭のお好みの【スパニッシュオムレツ】をぜひ見つけてみてください。

やっぱり!★“塾デリカ”

2023年新年度がスタートしています!

“やっぱり!”、お馴染みとなってきている“塾デリカ”もスタートです。

“塾デリカ”とは、「学びにも体にもよいお食事をお届けすること」をコンセプトに、

『一汁三菜』を基本とした、成長期のお子様に必要な栄養素や学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。安心・安全な食材はもちろん、無添加に近い天然素材の調味料にこだわった、カラダにやさしくて頭にも良いものを提供し続けているのが“塾デリカ”なのです。

『一汁』は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし等)から作られている‘だしの素’を使い、甘味のでる野菜を煮込んで作るカラダの芯からホッ!とできる一品として提供している人気の味噌汁です。本当にお子様たちは、味噌汁が大好きなんですよ~♪

「お変わりが欲しい人?」って聞いたら、いつも、結構たくさんの手が挙がります。

温かいお汁付きが、“塾デリカ”の人気のひとつかもしれません。

『三菜』は、毎回10~15品目の食材を使用した‘メイン&副菜’で構成されていて、体力&脳力、精神面も強化できることを目指した、塾ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。そして、いろいろな野菜を召し上がって欲しいので、野菜が豊富に使われていることは“塾デリカ”ならではの自慢のひとつにもなっています。

1日のメニューコースは、魚や肉がバランス良く組み込まれている『一汁三菜』を基本とした【応援デリカ】、そして、栄養バランスが瞬時に摂り込めて、ガッツリ!と食べていただけるように考えられた丼ものを基本とした【のっけデリカ】となっています。

昨今は、簡単に食べられるデリカメニューが人気のようで、

パンメニューが、充実してきています!

‘チキンバーガー’に‘カツサンド’、‘クロワッサンテリヤチキンサンド’、‘ホットドック’に‘焼きそばパン’等々、

なかなかのラインナップです。

また、単品シリーズとして、こちらもワンハンドで食べられるように‘国産鶏肉’を米油で揚げた【唐揚げ棒】と、【旬の果物】がありますよ。【旬の果物】は‘旬のフルーツ’が基本となりますから、プラスαすることで、免疫力を強化することもできて風邪予防や疲労回復には欠かせない1品となり、人気のヒミツかも!?しれません~♪

そして、毎月1回は、白石学習院専属食育インストラクターの私から受験生の皆さんに向けてのエール(!?)としての、“スペシャルメニュー”を提供させていただいています。

脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けてのゲン担ぎや縁起物など、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインになっている大神さん家のスペシャルメニューとなっていますので、お楽しみに~♡

“塾デリカ”の中でも、長年不動の人気を博しており、栄養がしっかり摂れて、なおかつガッツリといただける【豚肉ののっけごはん】があります。【のっけデリカ】の中でもリクエストが多いので、いつも“塾デリカ”を提供してくださっているハーストーリィーハウスデリキッチンの主婦シェフさんにレシピをお伺いしてみましたので、お家でもチャレンジしてみませんか。きっと、お子様の「おいしい~♪」の声が聞こえてくると思いますよ!

【豚肉ののっけごはん】 2~3人分

・豚バラ肉 500g

・炒め油 適量

- ざらめ 100cc

~無い場合は少しでもコクの出る三温糖・キビ砂糖がいいかも。

- しょうゆ 75cc

- 酒 40cc

- 水 125cc

・生姜 100g~(すりおろし):スーパーで売っている1袋分を全部使います。

①豚肉を炒め、ザルにキッチンペーパーをひいたところに上げて油をしっかり切ります。

②●の調味料を鍋に入れ、グラグラと少しトロミが出るまで煮詰め、そこに生姜と①の豚肉を入れて、サッと火を通してできあがり!

*ごはんの上に茹で野菜(今回は、茹でたほうれん草)等をのせ、豚肉をのせてお好みでマヨネーズの線引きトッピングで召し上がれ~♪

時には、無理のない食卓に!

1月は行ってしまい、2月は逃げて、早いもので3月がやってまいりました!

寒い時があるとは言っても、学校の様子や行事、お子様たち周辺の出来事や、街中のどことない雰囲気は春の気配が漂っています。先日も、お花屋さんの前を通った時、梅や桜の枝ものがたくさんあって、しっかりと春を感じてしました。

それでも、日々にお疲れの私たち。毎日、元気に走り回っているお子様たちだって、お疲れモードの時もしばしばあるんだと思います。そんなお子様のご機嫌を伺いながら、ごはん事をするのもうんざり~の事も、また、疲れて何も作りたくない日~の事も多々あるはずです。

そんな時だからこそ、「無理なく料理をして、後は楽しく食卓につく」「食卓にみんな一緒について、ゆっくり会話をしながら食べる」のはいかがでしょうか。

我が家でもピークで子どもたちが忙しかった当時、そんなお疲れモードの時に、しばしば登場していたのが、ホットプレートを使った鉄板料理です。材料だけ準備して、食卓で、みんなで作るパターンです。焼きそばや瓦そば、ビビンバ、チャーハン、餃子etc.手抜きもいいとこですが、そんな日は子どもたちとのんびり会話ができ、〇○パーティー!~、と楽しんでいた記憶があるんです。

忙し過ぎた1月、2月は終わり、新しいことが始まるこの時期だからこそ、時には少しののんびりムードでお子様と向き合ってみることのちょっとした提案です~♪

そんな時、【タコライス】のメニューは、いかがでしょうか!

【タコライス】とは、メキシコ料理の「タコス」が「ライス」になった沖縄の定番グルメです。ミンチ肉を味付けした『タコミート』とレタスやきゅうり、トマト、チーズなどをごはんにのせたファストフードです。

『タコミート』だけ作って、後は食卓で、ビュッフェスタイルでいただきます~♪

お子様たちも、自分で取って作りながら食べるビュッフェスタイルなので、案外喜んで食べてくれると思いますよ!

【タコライス】 3~4人分

・温かいごはん 3~4杯分

・レタス 1/4個(150g)

・きゅうり 2~3本

・トマト 大1個(150g)

・ピザ用チーズ 適量

★10分で『タコミート』

・豚ミンチ 600g (合挽でもOK!)

・オリーブ油 大さじ1

・塩 3つまみ

・チリパウダー 大さじ1 (カレーパウダーでもOK!)

・粗挽き黒こしょう 適量

・ケチャップ 大さじ2~3

①レタスは細切り、きゅうりは斜めスライスして千切りにする。

②トマトは食べやすい大きさに角切りにして、チーズも含めて各々を器に盛っておく。

③『タコミート』を作ります。

フライパンに、オリーブ油入れて、ミンチを炒める。その時塩をふっていためる。

チリパウダーを加えて炒め、ほんのり香りが出てきたら、黒こしょう、ケチャップを

混ぜ炒めたらできあがり!

ビュッフェスタイルなので、みんな各々で盛り付けて、いただきます!

お好みで、アボカドや玉ねぎスライス、目玉焼きetc.具材はお好みで増やしてOK!です。楽しい食卓にしてみてくださいね~♪

【チョコフォンデュ】でチョコレートパワー

この時期、何かと目にすることの多いチョコレート~♡

目にもココロにもスウィートな幸福感をくれるチョコレート!普段何気無く食べているチョコレートですが、そんなチョコレートには、驚くべき健康効果が続々と報告されていることをご存じですか(!?)

最近では、美味しくてカラダにも良い‘健康チョコレート’というようなものもたくさんお目見えしています。

なぜなら、昔々、チョコレートは薬として重宝されていたのだとか!

実は、チョコレートに含まれるカカオ成分には、傷の回復を早めたり、免疫細胞を活性化させたりと、健康や美容面にも効果があるようです。

元々は「薬」だったチョコレート。そのためか、‘神の食べ物’とされていたそうです。

チョコレートって、甘いお菓子のイメージですが、元々はカカオ豆をすり潰した飲み物だったそうで、その歴史は紀元前の古代文明の頃まで遡るのだとか。チョコレートが伝えられたヨーロッパでも「薬」として利用されていた記録書が残っていて、今のチョコレートとはだいぶ違うものだったようです。それをスウィートな現代のようなチョコレートにするため、カカオから抽出される脂質‘カカオバター’をたっぷり加えることと、糖分をたくさん加えることから、高カロリーな食べ物となりました。

そして、チョコレートにはカラダに嬉しい成分がたくさん含まれています。

ポリフェノール(抗酸化作用、老化防止)、テオプロミン(大脳を刺激して記憶力、集中力を高めて気力をアップ)、ブドウ糖(脳にとって最も効率のよい栄養)、食物繊維(便通改善、肌荒れ防止=元気な腸に!)、ビタミン・ミネラル(身体を安定させてくれます)など!そして、“免疫調節作用”もあるようです。

「疲れた時には、チョコレートが食べたくなる」「チョコレートを食べると落ち着く」などと言われますが本当かもしれませんね。

ということは、【チョコレートは受験生の強~い味方!】になってくれるかもしれません。

<チョコレートのメリット>

★ストレスに強くなる

★チョコレートには集中力・記憶力を高める効果が!

★チョコレートには良質のミネラルが豊富

★チョコレートは体内ですぐにエネルギーにかわるetc.

<チョコレート~オススメの食べ方>

★勉強や仕事の合間に!

★ココロ&カラダが疲れた時。

★健康のために(カカオ比率が高いチョコレートがオススメ!)

★非常食に(持ち運びがしやすく、高エネルギーなので)

★温めると、効果アップ

そこで、ひと手間ですが、チョコレートを温めて、ウイルスに負けない、風邪予防にもなるビタミンC豊富なお好みのフルーツをしっかりカラダに取り込めるように、冬の時期を健康的に乗り切るための【チョコフォンデュでフルーツ】はいかがでしょうか!

キウイにいちご、バナナ、オレンジ、りんごetc.何でもOK!です。フルーツをたっぷりと使って、健康効果がパワーアップする食べ方が、冬に食べたくなる甘いチョコレートと一緒に取ること!冬を元気に乗り超える効果が期待できるという、“ホットチョコ”なんですって。特に、【キウイ】は、冬の時期に栄養満点で美味しくなり、ビタミンCがレモンの4倍、食物繊維がバナナの3倍含まれるそうです。選ぶ時には、やや平べったいものがいいそうで、幹に近い【キウイ】ほど平べったくなり、栄養たっぷりで美味しいということです。

【チョコフォンデュでフルーツ】

・板チョコ 2枚

・牛乳 大さじ4

・お好みのフルーツ 3~4個

~キウイ、いちご、りんごを使いました!

①耐熱ボウルに板チョコを刻んで入れる。

(今回は「DARS」を使ったので、そのままで!)

②①に牛乳を加えて、レンジ600wで40秒加熱する。

③取り出して、よくかき混ぜて、再びレンジ600w40秒加熱して、チョコソースの完成です。

④キウイをしっかり水洗いして、皮付きのまま輪切りにし、耐熱皿にのせてラップをしてレンジ600w40秒加熱する。

*キウイを加熱すると酸味が減り、甘味がアップします!

その他のフルーツは、いつもの食べる状態で提供します。

⑤【チョコフォンデュ】を付けて、お召し上がりください~♪

ご褒美用でお子様が大好きなクッキー、マシュマロetc.を準備して、お子様のテンションも

爆上がり間違いなしにしちゃいましょう♪

元気パワー飯=「小豆がゆ」

月は行ってしまい、早くも2月になりました。

2月3日は節分で、「季節を分ける」ことを意味しています。

いよいよ冬が去り、春の始まりです!

一年の生活が始まる頃、昔は「小豆がゆ」を炊く風習があったのだとか。家族に災いが起こらないようにという願いからだそうです。

‘小豆’は洗って戻さないで、そのまま茹でられる便利な豆です。

‘小豆’には良質なたんぱく質はもちろん、豊富なビタミン類(B1、B2)やカリウム、リン、鉄、食物繊維などが幅広く含まれており、‘小豆’は体調を整えるのに最適と言われています。

これを日本人の主食のお米と炊き合わせることで、糖質の代謝を助けてエネルギーを作り出し、疲労回復に役立ちます。さらに、脳神経を正常に働かせることにも役立ち、ストレスを和らげる働きもします。また、貧血を予防し、抗酸化作用や免疫力を高めるなど最強パワーを発揮してくれるのです。

どうですか~(!?)

邪気払いとしていただくだけの「小豆がゆ」にしておくにはもったいない!と思いませんか。

食べて健康&免疫力アップの「小豆がゆ」は、普段からもっと積極的に食べたい“元気パワー飯”だったんですね。

そこで、普段でも、朝食にも持って来い!で召し上がっていただけるように、‘茹で小豆缶’を使った、簡単な【小豆がゆ】の作り方をご紹介します。小豆の豊かな風味に、ほんのり塩味が効いたお粥です。お餅を入れて仕上げると、腹持ちもいいですよ!お餅を入れると、【ぜんざい】みたいですが、これも先人達の知恵ですね!

ぜひお試しください♪

【小豆がゆ】 1人分

・ごはん お茶碗1杯分(約100g)

・茹で小豆缶 30g ;無糖のもの

・水 200ml

・塩 ふたつまみ

・切り餅 1~2個 ;焼いておきます。

①鍋にごはん、塩、水を入れ強火にかけ、沸騰してきたら弱火にし、茹で小豆を入れて馴染んだら、焼いたお餅も入れてできあがり!

*ごま塩をふりかけたり、三つ葉等青菜をトッピングしてもOK!ですよ。

アレンジお餅でリラックス!

年始の気分も抜け切れない間に、いよいよ受験本番です!

ガッツリのお勉強モードではありですが、心と、そして脳内も少しだけ、ほっこり!リラックスモードで体調を整えていく方にシフトするのもありかもしれません。

つい最近までお正月だった事がウソのようですが、お餅は余っていませんか。

お餅は、お雑煮や焼き餅、きな粉餅だけではありませんよ~。余ったお餅はアレンジ自在、アイデア次第です。アイデアレシピで、受験生のお子様の腹ごしらえになるよう、楽しんでみませんか。

【クリームチーズの磯辺焼き】 4個分

・お餅 4個

・クリームチーズ 2ブロック

・海苔 4枚

- しょうゆ、みりん、砂糖 各大さじ1

①お餅、クリームチーズを横2等分に切っておく。

②オーブントースター(1000w220℃)で4~5分焼く。

③フライパンに●を合わせて、弱火で熱し、②のお餅を入れてひと煮立ちさせて絡める。

④③のお餅を取り出し、クリームチーズをはさんで、海苔で巻いたら完成です。

*クリームチーズでたんぱく質が強化され、海苔で巻くことで塩味も加わり食べやすくなります。(もちろん、ミネラルで体調管理にもOK!です)

おまけに腹持ちもアップします~♪

【切り餅で手作りあられ】

・お餅 適量

~我が家は子供の勉強机にお供えをしたお鏡餅を切って使いました。

・揚げ油 適量

- きな粉 大さじ2

- 砂糖 大さじ2

- 塩 小さじ1/2

①お餅は1㎝角になるように切る。

②揚げ油で、①を180℃3分程度揚げていく。

(やわらかくなってきたら、プク~っと裂けて膨らんできます!)

③②の油を切ったら、ボウルやビニール袋等に合わせておいた●の中に入れていき、

温かい内にまぶしたらできあがり!

*もちろん適量の塩のみでまぶしてもOK!ですが、きな粉を使うことで、やっぱりたんぱく質の強化になりますよ~!

寒い毎日が続きますから、カラダを温めながらリラックスできる、たんぱく質強化のレシ

ピになるよう、紹介してみました。

普段の日常でのほっこりエピソードとともに、お餅のアレンジレシピで心&カラダもリラックスしながら頑張りましょう!

【冬野菜】でカラダを温めよう!

「寒い~っっ!」、そんな毎日が続きす。

まだまだ気の抜けない本番真っ只中の受験生の皆さん!

“寒い、寒い”を我慢してしまうと体温と共に、免疫が下がってしまいます。免疫が下がるとウイルスに対する抵抗力も下がってしまいますから、体調を崩してしまいがちに~。体調を崩すと大変な時期です。

そこで、意識したいのが<何を食べるか!>です。冬はカラダの活動力が落ち、冷えからくる様々なカラダや心の不調を招きやすくなると考えられているため、それを補うために冬の食事で、積極的に取り入れたいのが“カラダを温める”【冬野菜】です。

寒い季節ならではの栄養満点で、“カラダを温める”作用のある【冬野菜】の出番です。

【冬野菜】の中でも、

「温」の野菜=かぼちゃ、白菜、かぶ、ニラ、白ねぎ、etc.

「熱」の野菜=ニンニク、生姜、唐辛子、etc.

特に、上手に使いたいのが、温める作用の強いニンニクや生姜などの「熱」の食材。

調理に少し加えるだけで、美味しいだけでなく、カラダが温まる効果も高まりますよ。

ぜひ、取り入れてみてください~♪

今回は、冷蔵庫に残っていたり、少しの【冬野菜】でも、作って栄養が取り入れられるように、【冬野菜】の代表格である“白菜&かぶ”を使った簡単レシピと、本当に体内からポカポカになる“かぼちゃ”を使ってスープにしてみようと思います。

“白菜&かぶ”には、ビタミンやミネラル、食物繊維などがバランス良く含まれていて、

特に“かぶ”は淡色野菜と緑黄色野菜(葉っぱの部分です)の両方を併せ持つ栄養素のカロテンやカルシウム等が幅広く含まれているため、受験生にはとっても大切な呼吸器系の健康を守る働きや風邪予防、食欲不振や疲労回復にも効果的なのだとか。

そして、“かぼちゃ”は、抗酸化作用がバッチリのカロテンを含みますし、ポタージュにする時に一緒に使う“白ねぎ”には(あっさりと仕上がるんですよ!)抵抗力を強め、風邪予防に最適なビタミンCが豊富に含まれています。

これから、まだまだ厳しい寒さになることが予想されます。

受験当日には衣類などでしっかり防寒対策をすることはもちろん、常日頃からの“カラダを温める”食事で、手抜かりなく乗り切って、『合格』を手中に収めてください!!

【かぶの味噌炒め】 3~4人分

・小かぶ 8個

・しめじ 1/2株(あれば!でOK、砕いておきます。)

・生姜 1片(千切り)

・油 大さじ1

- 味噌 大さじ1と1/2

- 砂糖 大さじ1

- 醤油 大さじ1/2

- みりん 大さじ1/2

- 和風だし 大さじ1/2

・鰹節 1パック(小分け用)

①かぶは洗い皮をむき、串切りで6~8等分にする。葉っぱの部分は食べやすい大きさに 切っておく。

②フライパンに油をひき、千切り生姜を炒めて香りが出てきたら、①を入れて炒める。

*少し焦げ目が付く程度が美味しいですよ!

③●を混ぜ合わせておいて、②に入れて柔らかくなるまで炒め、最後に鰹節を入れてサッと混ぜ合わせたらできあがり!

☆大きなかぶの場合は、少し出汁で煮てから調味し、炒め煮にすると軟らかくなります!

【かぼちゃのポタージュ】 2~3人分

・かぼちゃ 小1/4個(約200g)

・白菜 4~5枚(約200g)

・白ねぎ 1本位(約80~100g)

・にんにく 1片(みじん切り)

・バター 15g

・牛乳 300~400ml(お好みの濃さで!)

・塩こしょう 適量

①かぼちゃは一口大にカットし、レンジ500~600wで8~10分加熱しておく。

②白菜、白ネギは、ザク切りにする。

③鍋にバターとにんにくを入れて香りが出るまで炒め、①②と塩小さじ1/3程度を入れて炒め馴染ませる。

④③に牛乳を半量くらい入れて、やわらかくなるまで弱火で煮たら火を止めて、粗熱を取りミキサーに入れて撹拌する。

⑤④を鍋に戻し、残りの牛乳をミキサーで回し(ミキサーに残っているペーストのお掃除です!)、それも鍋に移して熱していきながら、塩こしょうで味を調整したら完成です。

*盛り付けた後、生クリームでトッピングしたら本格的になりますし、生クリームを煮込みに使ってもポタージュ感が増していきますよ~♪

【松ぼっくり】で気分転換(!?)

12月になると、心もソワソワしてくるようなクリスマスが街中に溢れてきます。

イルミネーションやクリスマスケーキ、サンタクロースにクリスマスプレゼント、お勉強に頑張っている受験生の皆さんには、誘惑がいっぱいです!

そんな時は、少しだけ気分転換をしてみませんか!

普段、何気無く食べているチョコレートですが、疲れている時などに、妙に食べたくなってしまいます。まさに、チョコレートを食べて気分転換です~♪チョコレートを食べて気分転換だけでなく、実は、健康効果にも良いという報告も続々と挙げられています。

チョコレートに含まれるカカオ成分には、傷の回復を早めたり、免疫細胞を活性化させたりと、美容・健康にも効果的なんだそうですよ。

また、カカオ成分には、カルシウムや鉄分、マグネシウム、亜鉛などといったミネラルがバランスよく含まれています。そして、カカオプロテインといわれるものが、‘食物繊維’と同じような働きをしてくれるおかげで、腸内環境が改善され、便秘解消や免疫力の向上にもつながるとか!

それから、ここが一番のポイント!!

チョコレートの甘い香りには、集中力や記憶力を高める効果があるということも、脳波や学習実験から実証済みで、神経を鎮静させる作用やリラックス効果を呼び起こしてくれる作用があるとのことです。

そこで、チョコレートを食べながら気分転換ができ、ちょっぴりクリスマスの気分も味わえるように、チョコパイとチョコフレークを使って、クリスマスのオーナメントに登場する【松ぼっくり】を作ってみませんか~。レンジで簡単にできるので、少しだけクリスマスの準備をした気分が味わえるはずですよ~♪

【クリスマスの“松ぼっくり”ケーキ】 5個分

・チョコパイ(大) 4個

・牛乳 大さじ1

・チョコフレーク 適量

・粉砂糖 お好みで

①レンジ対応のボウルの中に、チョコパイを袋から取り出し、崩していく。

*小さいチョコパイを使った場合、チョコパイ2個で3個の“松ぼっくり”ができます!

②①に牛乳を大さじ1程度加えて、レンジで20秒あたためる。

③ムラが無くなるまで、混ぜ合わせる。~柔らか過ぎたら冷蔵庫に入れ冷やします!)

④【松ぼっくり】の芯を作る!~③の生地を5等分に分けて、ひとつ分をラップに包み、しづく形を作っていく。

⑤④で作った芯に、【松ぼっくり】をイメージして、チョコフレークをさしていくと完成です~♪

お好みで、粉雪に見立てて粉砂糖を振ってもOK!

★チョコパイとチョコフレークですから、美味しいお味は太鼓判!

★ランダムに、チョクフレークをさしていっても、

【松ぼっくり】っぽくなるので、ご心配なく!

楽しく気分転換ができたならば、嬉しいです。

MERRY CHRISTMAS!

“おでん”でパワーアップ!

12月に入り、寒さが増して来ました!

寒~い時期になると、熱々の“おでん”はとても魅力的!

こんにゃく、がんも、大根、ちくわ、厚揚げ、はんぺん、玉子等々、お好みの具材は何ですか?

今年も猛暑が続いた夏でしたが、冷房や冷たい食べ物や飲み物の取り過ぎ等で、今の時期、思いの外カラダだけでなく体内もダメージを受けているのだとか。そんなカラダに“おでん”は食べるべきパワーがたっぷり!らしいのです。夏の疲れは、免疫力の低下としてまだまだ残っているらしいとのこと。免疫力の低下は、受験生にとって大敵のコロナやインフルエンザ、その他ウイルスの感染症等にかかりやすくなってしまいます。

そんなカラダが熱々の“おでん”に「食べたい!」と反応するのは、“おでん”がカラダの防御機能に最適だから~、かもしれません。

実際、コンビニで売られている“おでん”が一番よく売れるのが、11月から12月初旬なんだそうですよ。

ちなみに、“おでん”の人気の具材は、

①大根 ②玉子 ③こんにゃく ④ちくわ ⑤はんぺん&がんもどき!

この他にも厚揚げや餅巾着などがありますが、豆腐を使った具材が多いのが、“おでん”パワーのポイントのようです。

純度の高いたんぱく質の吸収が、ウイルスと戦う免疫力を司る小腸をガードしてくれること、そして、これらの各単品の具材が、“おでん”にすることで、相乗効果からパワーアップし、カラダの防御機能もアップするんだそうです。

そこで、相性の良い具材を食べ合わせてパワーアップ!する、食べて欲しい“おでん”の具材を5位から発表です。

⑤【ちくわ】

魚肉たんぱく質(=スケトウダラ‘白身魚’)はたんぱく質が凝縮されているため、腸からの吸収に優れ、ウイルスと戦う抗体を作ります。

“おでん”で食べ合わせるとより効率良くたんぱく質を吸収できる食材が【じゃがいも】【白米】。ビタミンB群の吸収率をUPさせ、良質なたんぱく質に変化します。

湯通しした後、入れて煮込むと塩分減になりますよ。

④【がんもどき】

良質なたんぱく質に刻んだ野菜‘人参や枝豆、ひじき等’が入っていて、腸の機能を高めるオリゴ糖(腸内の善玉菌を増やす)も含まれるため、ウイルスと戦う力が増すだけでなく、エネルギーに変わり免疫力がアップします。【がんもどき】は鉄分やビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。オススメは【ブロッコリー】!ビタミンCが豊富なので血の流れを活性化します。

③【ロールキャベツ】

野菜類が少ないと思われがちな“おでん”の中で、【ロールキャベツ】は免疫細胞活性化の機能を高める「ビタミンの宝庫」。ビタミン類を一気に取れる新食材です。

出汁に溶け出したビタミンCなどが、味の浸み込みやすい栄養素を吸収する具材に混ざり込んでいくようです。オススメの食材は【大根】で、ぜひ一緒に食べたい一品です。

②【昆布】

【昆布】の食物繊維がウイルスから守る小腸をガードします。小腸の粘膜にバリアを張り、ウイルスの増殖を抑えます。“おでん”出汁にはたっぷりの食物繊維が溶け出しているので、その栄養素を吸い込んだ【こんにゃく】や【牛すじ】は食べ合わせたい具材のひとつ!【こんにゃく】はカルシウムやミネラルが効率よく吸収され、【牛すじ】はコラーゲンが豊富なため、骨を丈夫にするパワー(骨量・骨質)に持って来いなのだそうです。

さらにパワーアップさせたい場合は【とろろ昆布】のトッピングがベスト!とろろの酢が栄養吸収の促進に効果的で、より免疫力をアップしてくれるそうですよ。

①【玉子】

“おでん”の【玉子】は多くの栄養素を持ったスーパー食材!脳&血管を活性化するパワーが最強なのだそうです。そんな【玉子】の豊富な栄養素に欠けているものが、ひとつ‘食物繊維’。“おでん”で煮込むことで出汁にもなる【昆布】が補い合い、腸をも守る最強【玉子】に変身します。

冬に“おでん”が食べたくなるのは理に適っているんですね~。

免疫細胞の約70%は小腸に集中しているため、小腸を維持する食材の種類が豊富なだけでなく、“おでん”には様々な栄養素が含まれているということです。

免疫力アップに欠かせない栄養素は、たんぱく質、食物繊維、ミネラル、カルシウム、ビタミン(A・C・E・B2)です。出汁=つゆを介してコトコト煮込み、浸み込んでいくことで、他の食材が吸い込むこれらの栄養素で、どの具材を食べてもいろいろな栄養素がバランス良く取れるということなんです。

“おでん”のお出汁は、ぜひご家庭のお味でどうぞ!

60~70℃の中火でコトコト40~50分煮込むのが美味しい“おでん”の作り方!

沸騰させると栄養素が壊れてしまうので要注意!です。作ったその日に食べた方が栄養素のビタミンCが崩壊されずにきちんと取れるそうですよ。具材はその日に、出汁はそのまま利用するのがベストな“おでん”作りのポイントなんですって。

食べたくなってきました~♪今夜は早速、“おでん”です。(笑)

スナック感覚で~♪【白身魚のフリット】

最近はお天気にも恵まれ、お昼間はしのぎやすい日が続いています。

朝夕は寒くなってきて昼間は暖かい、なんだか今年は秋の季節がしっかりとあるように感じています。

気分転換に、散歩やピクニック等、外で思い切りカラダを動かしてみたいそんな気分にもなってしまいます。でも、せっかくお勉強に頑張っておられるお子様方ですから、そんな誘惑はダメですかね~。

そんな気分だから、今回はスナックぽい【フリット】のレシピを紹介したいと思います。

気分だけでも軽く、スナック感覚でパクパク食べてもらいながらも栄養が摂れる、そんな軽めだけど、脳活にもバッチリな【魚】に焦点を当てた、魚メニューにしてみました。

言わずと知れず、【魚】に含まれる『DHA』=ドコサヘキサエン酸は脳に欠かせない大事な栄養素で【不飽和脂肪酸】のひとつです。これは【魚】にたっぷり含まれ、脳細胞の再生に必要だとも言われており、認知機能の向上、記憶力や学習能力の向上を促進するのに役立つということで、脳のメカニズムを支えると言われています。

【魚】が脳に良い食材=‘ブレインフード’と言われる所以です!

最近では、‘三大栄養素’のたんぱく質・炭水化物・脂質はしっかりと摂取されているとのことですが、問題はそれらが体内でうまく機能していないことだと言われています。

食べ物の栄養素を分解し、必要なものに作り変えて代謝させ、活性化されることで、初めて栄養素が意味を持ってきますから、【魚】が持っている『脳活栄養素』を活性化させるためにも、まずは‘魚料理’をお子様にしっかりと食べてもらうことがポイントとなってきます。

ということで、おつまみやおやつにも嬉しい、おまけにお弁当にもバッチリな、外はカリッと中はふんわりの【白身魚のフリット】のレシピです。白身魚は淡泊な味わいのため、揚げ物にすることでボリューム感が出て、美味しくいただけます!おまけにエネルギー量がアップしますから、これから寒くなってくるカラダにも強~い味方になってくれますね♪

【白身魚のチーズフリット】 2人分

・白身魚の切り身 2切れ

・塩こしょう 適量

・薄力粉 小さじ2

- 薄力粉 20g

- ベーキングパウダー 2g

- パルメザンチーズ 5g

- 溶き卵 1/2個分

- 牛乳 10g

・揚げ油適量

①白身魚は骨なし皮なしのカレイを使いました。1切れを食べやすい大きさにカットし、塩こしょう、薄力粉を塗しておく。

②●をすべてボウルに入れて、フリットの生地を作る。

③揚げ油を170℃くらいに加熱して、②の生地に①の切り身をスプーン2本を使ってくぐらせて、中火位をキープして油で揚げていく。

~*ネットリとした生地なので、付け過ぎに注意です!

④すぐに膨れてくるので、転がしながら中まで火が通るように、色付くまで揚げていく。(4~5分位)

⑤お好みでケチャップ等を付けながらいただきます♪

★薄力粉+ベーキングパウダーの部分をホットケーキミックスに置き換えてもOK!です。(もっとスナックぽい感じになります。)

ほっこり気分!で【あんまん】

11月になった途端、朝晩一気に寒くなってまいりました。

急に冷え込んで来て、あっという間に秋の気配!~と言うよりも、朝夕の寒暖差が大きくて、それにカラダが追い付いていかない感じです。

こんなに寒暖の差が大きいと体調を崩すばかりでなく、「元気が出ない~」「だるい…」と感じる事が多々あります。大人ばかりでなく、お子様だって、集中力が続かない、不安定感が強い等々、「元気が出ない~」精神的にもお疲れモードの時ってあるはずです。

‘集中できない’‘頭が働かない’~などスランプ感もあるような、あと少しの頑張りがとても長く感じられてしまう11月の時期ではないでしょうか(!?)

ずっと頑張っているお子様だからこそ、‘何だか疲れてしまう’のかもしれません。

そんな時のお勉強をスムーズに(?!)進めるためにも、疲労回復&気分転換は大切ですよね。そして、こんな時って、温かくてほっこりできるものが、食べたくなりませんか~♪私だけ~~(!?)

人間のカラダは、冷えや血の不足によっても、このようなことが起こるとされているようで、『秋バテ対策』にも通じるところがあるのですが、冷えを軽減することの“じんわりの温め&リラックス効果”が大切のようです。カラダも精神的にも忙しい、あともう一息の今だから、時には‘ほ~っこりの気分転換’は大切かもしれません!

そこで今回は、お疲れ脳に糖分を与えつつ、ほっこりとしながら食べられるイメージの【あんまん】はいかがでしょうか!

コンビニ等の店舗のレジ前に置いてあったりして、妙に食べたくなってしまいますよね♪私だけ~~(!?)

「元気が出ない~」時こそのエネルギーチャージに持って来い!のカラダ&心も温まる【あんまん】です。簡単にホットケーキミックスで作りますよ~♪

【あんまん】 小8個くらい

- ホットケーキミックス 1パック(200g)

- 水 70~80ml

- サラダ油 大さじ1

・こしあん 100g

①ボウルに●を順番に入れて、手で混ぜながら、粉っぽさがなくなるまでこねてまとめる。

②①のボウルにラップをして、しばらく置いておく。(温かめのところがいいですよ!)

③こしあんを等分に分けておく。(丸める必要はありません)~*こしあんは市販のものでOKです!

④②の生地を等分に切り分けて、丸め、手の平に広げて、③のこしあんをスプーンですくい、生地にのせて包んでいく。(パラフィン紙があればひとつずつのせ、無ければクッキングシートに等間隔に並べていく)

⑤蒸し器でお湯を沸騰させ、④を並べた蒸し器の上段をセットして、フタをしたら中火で約15分加熱する。(水滴が多いとNGなので、フタに布巾で覆う等をするといいですよ!)

⑥生地を指で押して戻ってくるようなハリ感があれば、完成です。

蒸し器は面倒くさい感じですが、ゆったりと立ち上る湯気でこの時期ならではのほっこり感が味わえますよ~!

じんわりの温かさ&リラックスできるほっこり気分で食べることは、やっぱり<元気の源>だな~♪、と感じます。

ハロウィンの塾デリカスペシャルメニュー

『学びにも体にもよい食事をお届けすること』をコンセプトに提供させていただいています『塾デリカ』!お子様のお役に立てていただけていますでしょうか?

『一汁二菜』を基本とした、成長期のお子様にとっての必要な栄養素や、学びに必要なビタミンなどの栄養を含む10~15品目の食材を使ったバランスの良い食事&温かいお味噌汁付きでお届けする‘お弁当’です。

その中に毎月、スペシャルメニューがあるのをご存じですか。

白石学習院専属食育インストラクターである私大神が考えた、特別な1日限りのスペシャルメニューです。脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けての応援メニューなど、大神家の子どもたちが喜んで食べたものなどがメインとなっているスペシャルメニューです。

今月10月のスペシャルメニューは、少し趣向を変えて、お楽しみバージョンの行事食で考えてみました!

“行事食”とは、「お正月」や「七草粥」、「節分」、「おひな祭り」や「子供の日」、「七夕」、「お彼岸」や「お月見」「クリスマス」etc.1年の間にある様々な行事にはコレを食べるよね~!とか、この季節には、これを食べるよね!いった定番になっている食事のことです。

これらの“行事食”には、しっかりとした由来があるものも多く、大人でも意外と知らなかったりしますから、込められた意味を調べてみて、お子様に伝えていくのも楽しいかもしれません♪

さてさて、10月の“行事食”は何でしょうか!?

今では、仮装したり、お菓子をもらったりする風習が根付いてきた感のある「ハロウィン」に注目してみました~♪かぼちゃをくり抜いた‘ジャック・オー・ランタン’や魔女やゴースト、ドラキュラなどが連想されるアメリカのお盆とも言われている「ハロウィン」です。

でも、仮装して、ハロウィンの合言葉の『Trick or Treat』を言ってお菓子をもらい、かぼちゃを食べる事くらいで、コレと言った定番食もない感じなので、ハロウィン限定の【ハッピーハロウィン【魔界めし】】を考案してみました~!

【魔界めし】とはおどろおどろしいネーミングですが、ハロウィンをイメージした黒~い色のいかすみソースを使った野菜たっぷりの【そばめし】なんです。

そこはハッピーハロウィンですから、食べたらきっと美味しい!って言ってもらえるはずです。塾デリカのスペシャルメニューの日は、『Trick or Treat』って言ってみて~♪

おたのしみゼリーも付きますよ!

10月31日の夜はご家庭でもぜひ~♪

ということで、今回は【魔界めし】のレシピを特別にお教えしちゃいます。(笑)

【Happy Halloween★【魔界めし】】 2~3人分

・ごはん 1杯分

・焼きそば麺 1玉分 ~細かく刻んだもの

・ベーコン(豚バラ肉でもOK) 80g

<野菜の具材>

赤パプリカ・たまねぎ・ブロッコリー・しめじ

ニラor青ネギ・キャベツ etc. ~各々みじん切り

・オリーブ油 大さじ1~2

・塩こしょう 少々

・料理酒 大さじ1

<黒いソース>

・焼きそばソース 大さじ2

・いかすみソース 大さじ3

①フライパンにオリーブ油を入れ、みじん切りにした野菜を炒め、料理酒を入れて野菜がしんなりしたら、ベーコンを入れてさらに炒める。

②ごはんと麺を入れ、パラパラになるまで炒めた後、<黒いソース>を混ぜ合わせ、塩こしょうで調味したら、完成です。

*いかすみソースは、‘S&B‘LA BETTOLA“予約でいっぱいの店のいかすみソース’を使用しました。

*ハロウィンといことで、スライスチーズをコウモリ型に抜いたものをトッピングしています~♪

旬の食材で秋バテ対策!

今年の夏のような酷暑が続いた後、朝夕がしのぎ易くなってくるとどっと疲れがでてくるのか、カラダの不調を感じている人はかなりの数になるのだとか!

不調の種類としては、「だるさ、倦怠感」が半数以上で、「疲れがとれない」「疲労感」「冷え」「発汗」「胃腸の不調」「頭痛」「睡眠不調」等、様々のようです。

原因としては、‘暑さ’に続き‘屋内と屋外の気温差’‘冷房による冷え’‘冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎ’が多数で、このように夏以降の不調は猛暑の影響やその回避からの弊害で、“冷え”が一番の問題のようです。

夏の間に冷房や冷たい物の摂り過ぎでカラダを冷やしてしまったことによって、自立神経のバランスが乱れて、秋になって不調が出てきてしまい続いてしまう、ということのようです。いわゆる、これが「秋バテ」!

そして、近年はこの「秋バテ」を訴える人が夏バテ同様に増加しているらしいのです。

猛暑で夏の間バテてしまったカラダを放っておくことで、深刻な「秋バテ」につながってしまいかねないので、要注意です!

「秋バテ」対策は<じんわりの温め&リラックス>♪

① 「秋バテ」対策には、カラダを“じんわり温める”ことで、血のめぐりを良くし、疲れやだるさ、コリの蓄積を防ぐことが大切です。さらに、副交感神経が優位になるような“リラックス”法で心と身体をゆっくりと休ませるのがオススメです。

お風呂もシャワーだけでなく、ぬるめのお湯(38℃~40℃くらい)にゆっくり入り、全身を温め、血のめぐりを良くしましょう。血のめぐりを良くする炭酸入り入浴剤を活用すると身体の芯まで温められます。

② カラダを温める食べ物の食材で「内臓冷え」の緩和

色の黒っぽい食べ物(食材)、濃い食べ物は体を温めると言われています。また、地下でエネルギーを蓄えた食べ物も体を温める働きがあるとも言われます。寒い地方で産出された食べ物=秋~冬が旬の食材には、これらが多く含まれていますから、旬の食材の持つパワーはあなどれません。

やっぱり、旬の食材が持つパワーって、すごい!のですね~♪

「冷え」が原因の、体調不良=「秋バテ」を緩和する働きが<大>なのが、秋が旬の食材=いも類・栗(ナッツ類)・南瓜・根菜類など。身体を温める効果がバツグンに優れているのです。

主成分がでんぷんで、でんぷんの豊富な食物のいも類や穀物ですが、特に栗のでんぷんは、樹上でとれる浄化された貴重なでんぷんで、熱量は一番なのだそうです。

少量で必要な栄養素をとることができ、少量で効率のよいエネルギー補給食品になるようです。また、ミネラル類も豊富なので『元気ミネラル』とも言われるほど。

さらには、受験生には嬉しい★集中力アップ★やる気が出る★イライラ解消etc.の効果もあるそうですよ~♪

そこで、今回は旬の秋の食材「さつま芋」&「栗」を使った、カラダを温めてくれるレシピをご紹介します。

いつもの!?‘栗ごはん’から少しだけ変わった視点でつくる【栗のポタージュスープ】と甘みがあってほっくり味の【さつま芋ごはん】です。ほっこり~♪気分間違いなしのレシピです。

【さつま芋ごはん】 2人分

・米 2合

・さつま芋 中1本

・塩 小さじ1

・黒入りゴマ 小さじ1

①さつま芋はきれいに洗って、皮付きのまま一口大にカットして水にさらした後、しっかり水切り!

②炊飯器に洗ったお米と水量(2合用)を仕かけ、塩を入れて軽く混ぜて、①のさつま芋を仕かけたお米の上にのせたら、スイッチON!

③炊き上がったら、黒ゴマを混ぜてできあがり。簡単~♪

【栗のポタージュスープ】 4人分

・栗(皮をむいた正味量) 150g

・玉ねぎ&白ネギ(合わせて) 150g

・水 2カップ

・コンソメ固形 1個

・牛乳(生クリームでもOK!) 1カップ

・塩・こしょう 適量

・オリーブ油 大さじ1

①玉ねぎ・白ネギは繊維を断ち切るように薄くスライス、栗は皮をむきます。

②鍋に、オリーブ油を入れ、ネギ類を入れて、しんなり、少し茶色く色付くまで炒める。この時、塩をひとつまみ入れて炒めると焦げないでしんなりします。

③ネギ類が色付いてきたら、栗を入れて軽く炒め、水とコンソメを入れて中~弱火で栗が柔らくなるまで煮詰めていきます。(10分~位)

④その後、粗熱を取ってミキサーに入れ、なめらかになるまで撹拌していきます。

⑤④を鍋に戻し、牛乳を加えて温めます。味をみて、塩・こしょうをしてできあがり!

*牛乳が入ったら、煮立てないようにするのがポイント!

*玉ねぎのみでもOK!ですが、2種のネギ類を入れると旨味が倍増します。

パワーフードの‘お米’を使って!

‘お米’はパワーフード!

そろそろ新米のシーズンです~♪

‘お米’は炭水化物や糖質というイメージが強いですが、実はその他の栄養素も豊富です。

炭水化物が一番多い割合ですが、ビタミンやミネラル、食物繊維、たんぱく質も含まれていて、同じ炭水化物のパン類よりも脂質が少なく、たんぱく質が豊富なため、たんぱく質源としてよく働くという利用効率が高いんです。さらに、持続力が発揮できる炭水化物の食品ということで、長い時間の運動やお勉強など、カラダや頭を使う時のエネルギー源として働くのが得意なのです。

私達が思っている以上に“お米の栄養”は優れていますので、やっぱり<何といっても日本人は‘お米’!>ということでしょう!

カラダと脳のエネルギー源としての‘お米’ということですが、皆様もご存じのとおり、人間の脳は糖質しかエネルギーとして利用することができません。いわゆるブドウ糖です。

糖質を摂らなければエネルギーが供給されず、脳は活発に活動することができなくなります。おまけに、なんと人間のカラダに必要なエネルギーの50%~70%程度は炭水化物から摂ることが理想とされているそうです。

そして、‘お米’は粒食のため、「しっかり噛める」というメリットがあります。よく噛むということは、前回のコラムでも紹介したとおり、脳を刺激して脳機能をアップし、自律神経のコントロールを促すことはもちろん、唾液がよく出て消化吸収率が上がるので、胃腸をしっかり鍛えて動かしてもくれます。

‘お米’は、カラダと心と脳を活性化させて、持続力と集中力アップにつなげるためには持って来い!の【受験生のパワーフード】です。

そんな‘お米’のパワーを見逃すわけにはいきません。

毎日のご飯で食べていれば良いのかもしれませんが、お子様にも喜んで楽しく、美味しく食べてもらいたいので、“お米のパワー”をフル活用するために、おやつにもご飯(残りご飯でOK!です)を使って、【みたらし団子】を作ってみませんか~♪

9月は、‘中秋の名月’(2022年は9月10日でした~)もあり、これまたパワーをもらえそうなお月様を愛でるには最高の季節です。

お月様の不思議なパワーを、昔の人のように感じながら、【お月見】で日々の感謝を表して心身のパワーもいただいていてみる、そんなお供にも、【ごはんでみたらし団子】はいかがでしょうか。

ご飯さえあれば、素早く作って食べられて、パワーorエネルギーチャージにもなる【みたらし団子】です。

【ごはんで★みたらし団子】

・ご飯 茶碗1杯 ~約15個位のお団子ができます!

(・片栗粉:水 各大さじ1)

<みたらしのタレ>

- 醤油 大さじ2

- 砂糖 大さじ3

- みりん 大さじ2

- 片栗粉 大さじ1

- 水 80~100cc

①タレの●を鍋に入れて火にかけ、よくかき混ぜる。トロミがついたらOK!

*レンジ600wで1分20秒くらい加熱でもOK!ですが、固まるので途中でかき混ぜな

ら行ってください。

②ご飯を温めてボウルに入れ、水で濡らした麺棒でつく。ひと塊になるようにこねる。

*多少潰したら、(水と片栗粉)を入れて、さらについて粒が無くなるようにこねると、綺麗なお団子になりますよ!

③手を濡らして、丸めて団子を作り、タレをかけたら完成です。

*(水と片栗粉)を入れた場合は、沸騰したお湯に入れて浮いてきたら水に取り上げてください。

④③の工程までで、十分【みたらし団子】ですが、テフロン加工のフライパンで、丸めた

お団子に焼き目をつけたら、本格的なお団子になりますよ~♪

★簡単に手抜きでOKならば、‘ご飯をついて丸め、タレをかけるだけ’で、時短で美味しい【みたらし団子】ができあがります。~*は、綺麗により本格的なお団子になる工程です♪

見直したい★噛むこと!

朝夕が、少ししのぎ易くなって来ました~!

しのぎ易くなってくると、今までの怠惰な食生活が頭をもたげてきて、ため息が出てきます。‘ツルツル、ゴクコク’と喉越しの良いものが食べやすかった、猛暑の夏でした!

その所為か、最近、お子様たちが食事の時に、噛んで食べていないような感じが見受けられ、気になっています。

「噛むこと」は、カラダに食べ物を取り入れるだけでなく、全身の健康に大切な働きをしています。例えば、子どもの成長、肥満防止、虫歯予防etc.とカラダに嬉しい効果がたくさんあります。また、「噛むこと」は子どもの顎の発達や歯並びに大きく影響していることが知られている一方で、「噛むこと」によって脳が刺激されて記憶力のアップにもつながっていることも昨今多く報告されています。

実際、子どもの顎の発達や歯並びが大きく影響し、機能的な理由から、咀嚼や嚥下に関わる口腔発達の未発達からくるであろう、‘食材を上手に噛めない、上手に飲み込めない’という、食に偏りがあるお子様を見たことがあります。食べられないもの、あるいは食べないものが多くなる、という【食べない】ということが、ダメな事のように扱われてしまいがちです。

そんな毎日の欠かせない食習慣からくる、当たり前過ぎて意識することの少ない「噛むこと」。見直してみませんか~!

それでもまだ、意識的によく噛んで食べるという人は少数なのが現実なのは、「噛む」という行為が呼吸と同じくらい当たり前のことになっているからなのかもしれません。

よく「噛むこと」は、食べ物を咀嚼してカラダに取り入れるためだけではなく、全身を活性化させるためにも、大変重要な働きをしています。

また、「噛むこと」でさらに注目したいのは“唾液”の存在です。

“唾液”にはデンプンやたんぱく質を分解する消化酵素が含まれていて、しっかり「噛むこと」で食物とよく混ざり、胃や腸での消化を助けます。また、消化液の分泌を促し胃腸の働きも促進します。そして、口の中を流れている“唾液”には、自浄作用によって虫歯や歯周病を防ぎ、歯を保護する働きもあります。

「噛むこと」と同じように、普段あまり意識しない“唾液”ですが、食べ物とカラダとを密接に結ぶ重要な存在なのですね。

「噛むこと」で“唾液”分泌も活発になるため、やはり「噛むこと」が大切な理由となってきます。

「噛むこと」の効能には、味覚の発達も挙げられます。

また、よく噛んで食べることで、心理的な満足感も得られ、精神的にも安定するそうなのです。ちょっとイライラする時などは、硬いおせんべいやナッツ類などを食べるのもオススメなんですって~♪

猛暑だけではない、最近の‘軟食’傾向により、さほど噛まなくても食べられるメニューが増え、お子様のみならず私達大人の噛む回数も確実に減って来ています。

再度「噛むこと」の重要性を踏まえて、日々の食事によく「噛むこと」のためのちょっとした工夫を取り入れてみましょう。

例えば、やわらかな食材に歯ごたえのある食材を組み合わせたり、噛みごたえのある乾物などの食材をあえて使ってみるetc.です。

噛む回数を、食材選びや料理法の工夫で自然に増やしてみる作戦で、見直してみませんか。

【切り昆布と豚肉の煮物】 3~4人分

・切り昆布 30g(1袋)~5分位水につけて戻す

・豚バラ薄切り肉 200g ~7~8㎜幅にカット

・パプリカ等 1個 ~千切り

- 砂糖 大さじ1

- 酒 大さじ2

- 醤油 大さじ2

①豚肉をじっくりと炒め、豚肉の油で昆布とパプリカを炒める。

②●の調味料を上から順番に1つずつ入れて炒め、蓋をして弱火で5分煮たらできあがり!

【カレー風味☆ツナしらす煮豆】 4人分

・水煮のミックス豆 100g

・人参 Ⅰ/2本

・こんにゃく Ⅰ/2枚

・しらす(いりこでもOK!) ひとつかみ

- 水 200cc

- だしの素 小さじ1

・ツナ缶(小) 1缶 ~油を切っておく

・しょうゆ 小さじ1 ~調整分

・カレー粉(ルウの場合は砕いて) 大さじ1

① 人参、こんにゃくはサイコロ状にカットし、こんにゃくはサッと下茹でをしておく。

② 鍋に炒め油(適量)を入れて熱し、水煮の豆・人参・下処理済みのこんにゃく、しらすを入れて炒め●を入れる。

③ 煮立ってきたら、ツナを入れ、人参がやわらかくなるまで煮る。

④ 一度火を止め、カレー粉を加えよく溶かす。弱火で5分位煮て、味見をし、しょうゆを加え、味見をしてできあがり!後は鍋止めで味を含ませる。

体の中からクールダウン!

とにかく毎日暑い~~!皆様、いかがお過ごしでしょうか?

「朝からカラダがだるい!」「食欲がない~」「胃腸が弱っている」などといった、夏バテ様の症状はありませんか?!

~何を隠そう、この私自身がこの状態なんです(泣)。

・汗をたくさんかく事で、体内の水分が不足する上に汗と一緒に失われるミネラルも不足してしまうケース。

・暑さで胃の消化機能が低下し、体に必要な栄養素の吸収が悪くなり、食欲不振を起こすケース。また、冷たい飲み物ばかりを飲み、胃腸が冷えて胃の働きが低下し、食欲がなくなるケース。

・冷房の効いた室内から暑い屋外に出ることで、体温調節している自立神経が気温の変化に対応しきれなくなるケース。

等々、これらは夏バテ、暑さ疲れの原因として考えられる症状のケースなのだそうです。

人は体温が36~37度の時が一番スムーズに活動できると言われています。火照ったカラダは、この体温に保つため、汗をかくことで体温調節をするわけですが、夏の旬の野菜はもちろん、旬の果物にも、火照ったカラダを冷ます効果があるようです。

この効果のポイントは「カリウム」という成分で、これがカラダを冷やすのに一役買っているのです。この「カリウム」は尿の排出を促して、カラダの余分な熱を逃がす働きをします。また、夏野菜や果物には水分をたっぷりと含むものが多く、水分とともにカラダの余分な熱を対外に放出して、カラダをクールダウンさせる効果もあるそうです。

★夏が旬の果物は、桃、メロン、すいか、葡萄、ブルーベリー、オレンジ、パイナップル、マンゴー、パパイヤ、キウイフルーツetc.があります。

中でも南国系の果物、バナナやメロン、すいか、パイナップル、キウイフルーツ等はカラダを冷やす効果があると言われています~!

冷た~く冷やした‘カットフルーツ’が無性に食べたくなるのもその所為でしょうか~♪

ただ今、夏休みの真っ最中です。クールダウンのできそうなフルーツを使って、お子様でも簡単に手作りできる【ピーチ・ラッシー】を作ってみませんか~♪

“ラッシー”は、インドの定番のドリンクで、スパイシーなカレー等の料理で熱くなったカラダを冷やしてくれる、いわゆる「飲むヨーグルト」です。まさに、“ラッシー”は、カラダの中からクールダウンのできる飲み物なんですね!

今回は、簡単に無理なく作れるように、桃でも‘桃の缶詰’を使いました。甘味も間違いなくあるので、美味しくいただけますよ~♪

【ピーチ・ラッシー】 4人分

・桃の缶詰(黄桃) 1缶(240g)

・プレーンヨーグルト 400g

・牛乳 2カップ

・桃の缶詰のシロップ 大さじ5~

①桃の果肉は薄切りにして、ジッパー付の袋(Lサイズ)に入れて、冷蔵庫で冷たく冷やします。(少し凍らせてもOK!)

②①のジッパー付袋の上から、手でもむようにして、桃の果肉をつぶします。

③②の袋の中に、ヨーグルト、牛乳、シロップを入れてさらに袋を閉め、揉むようにして全体を混ぜ合わせます。

④グラスに注いで、できあがりです!

★ミキサーを使えば、もちろんもっと簡単にできますよ~♪

秘めたパワー!の夏野菜キーマカレー

夏休みがやって来ました!

暑い夏の時期には、人のカラダが必要とする効果の期待できる野菜が多く出回ります。

季節と野菜は、‘素晴らしく、もの凄いバランスで構成されている’と、旬の野菜を見るたびにつくづくと感じます。トマト・なすび・ピーマン・パプリカ・きゅうり・南瓜・冬瓜・とうもろこし・ゴーヤ・アスパラガス・枝豆・ニラ・オクラなど、夏に収穫して、夏に食べる野菜だから、「夏野菜」と言います。

夏は暑いです。そのため、カラダは火照り、熱がこもってしまいます。

ですから、水分をしっかり摂らなかったら熱中症、脱水症状を引き起こします。

昨今の急激で、かつ過酷な猛暑では、非常に心配が大きいところです!

そんな夏にできる「夏野菜」は、水分を供給してくれる野菜が多く、火照ったカラダを冷やしてくれて、利尿作用に効果を発揮するカリウムなども多く、カラダの循環が非常に高まります。

四季の中で、最も代謝が高まる季節ですから、水分を摂り、カラダの循環作用を高め、体内の毒素を排出するのはとても大切なことなのです。

これは室内に入ると涼しい環境が整っている現代では、体温調整としても効果があるため非常に重要なのだそうですよ!

それを担ってくれるのが、「夏野菜」なんですね~♪

その他にも、「夏野菜」には、

1食物繊維:カラダが綺麗になると代謝が上がり、血行が良くなることで栄養が全身に行き渡り、健康にも美容にも効果的とされています。

2ビタミンC:抗酸化作用が高く、活性酸素の過剰発生を防ぎ、健康な肌細胞を守る働きがあります。その為、紫外線からのダメージを抑制してくれます。

3ビタミンE:体内の器官や各部位、細胞の老化を防ぐことから、各器官の働きが向上し、病気知らずの健康体となり、キープすることができます。

4カロテン:抗酸化ビタミンの一種です。

5カリウム:血圧を安定させ、筋肉の働きを良くします。夏場は汗とともに一緒に外に放出されてしまうので、夏バテの原因とされています。

といった栄養効果があるのだそうです!

そんな「夏野菜」の栄養効果をたっぷりと摂取するためには、「夏野菜」をしっかり食べること!ということで、お子様とご一緒に、簡単にレンジで作れる【キーマカレー】のご紹介です。

暑い夏は、どうしても食欲が減退してしまいます。“しっかりごはんを食べて栄養満点になってほしいから~!”みんなが大好きなカレーに「夏野菜」をふんだんに使って、厚い最中だからこそ、火を使わずにレンジで簡単にできるので重宝すること間違いなしだと思います。

【「夏野菜」たっぷりキーマカレー】 2人分

・冬瓜 1/4個

・人参・玉ねぎ 各1/4個

・ピーマン・パプリカ 各1/2個

・ズッキーニ、茄子etc. 各1/2個

~すべての野菜をサイコロ状にカットします!

・合挽ミンチ 80g

・ニンニク&生姜 各1片(すりおろし)

・オリーブ油 大さじ1

(・オクラ(固めに下茹で) 4本 ~斜めに3等分位にカット)

★トマト 大1個 ~崩す様にみじん切りにし、水を足して水分量を約320mlに調節する。

- カレールウ 1/2箱:約70g(お好みのもの)

- 醤油、ケチャップ 各小さじ1

- 塩こしょう 適量

①大きめの耐熱ボウルにミンチ、ニンニク&生姜を入れ、★と●を加えて、箸で全体をよく混ぜ、絡める。さらに、カットした野菜を入れ、オリーブ油を加えて箸で混ぜる。

②中央をへこませて、ふんわりラップをかけて、レンジ600wで5分かける。

③いったん取り出して、全体を混ぜ、また再度ふんわりラップをかけ、さらに1~2分加熱し、2~3分余熱で蒸らす。

*カレールウは、あらかじめ砕いておくとやりやすいですよ!

*クミンシード(ドライハーブ)を小1/2程度入れて作ると、ちょっぴり本格的になりますよ♪

いつも使っているじゃがいもを‘冬瓜’に変えて~、トロンとやわらかく煮た食感のカレーで、より一層マイルドになりますから、「夏野菜」たっぷりでも、お子様にしっかりと食べてもらえると思いますよ~!

“暑さ疲れ”に★丸ごとトマト~♪

毎日、本当に暑~い!うだるような暑さでそろそろ夏バテ気味(!?)、暑さ疲れのお子様方も多いかもしれません。でも、まだ7月なんですよね~~。

“夏バテ”や“暑さ疲れ”は、私たち大人だけのものではありません。

“夏バテ”や“暑さ疲れ”が、お子様たちには無関係なんてことはありません。

お子様の“夏バテ”や“暑さ疲れ”対策は今や常識なんです!

お子様の状態で、「一見元気だけど、どうも食欲がない…」。そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。食欲不振、全身のだるさ、倦怠感etc.…、しかも日中の猛烈な暑さに加えて、熱帯夜による寝不足になってしまうと、‘夏の疲れの連鎖’に陥ってしまい、大変なことになってしまいます。

熱中症対策で、水分補給は必須ですが、やはりしっかり食べることはもっと大切です。

“夏バテ”予防の食事には、‘クエン酸’が良いとよく言われますよね~!

‘クエン酸‘が含まれる身近な食材には、食酢はもちろん、梅干し、レモン、柚子、グレープフルーツ等々、いわゆる、「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’は含まれていますが、とにかく暑い時期には、「酸っぱい系」のあっさりとした物が食べたくなるんです。

「酸っぱい系」が食欲増進!の理由は、<酸っぱい→胃が活発になる→食欲アップで食事がしっかり取れる→栄養満点に!>というサイクルが作られること。このサイクルが作られることで、体力や免疫力を低下させないで、“夏バテ”を防げるのです。

また、食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるために、体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、食べたものをエネルギーに変える働きが活発になり、疲れが残りにくい疲労回復の効果が期待できるようになるそうです。

暑い時期には、「酸っぱい系」の物が食べたくなるのは、人の本能なのかも(!?)しれませんね。

今回は、私の本能のままに、暑い時期に、暑さで疲れてきた時に、いつも食べたくなる『トマト料理』を紹介してみたいと思います。

夏野菜の代表選手でもある『トマト』ですが、赤色の食材は薬膳では夏の色とされており、“夏バテ=「冷房病」”には持って来い!の食材の色なんだそうです。血液の循環機能や精神活動をコントロールする場所の機能を高める赤色といわれていて、夏は高温や汗で血液が濃縮されることによって体がだるかったり、ボーッとしたり、イライラしたりするそうで、そんな症状を抑えてくれるのだそうです。

『トマト』は夏が旬の野菜なので、スーパーなどでたくさん買えたり、いただいたり、家のお庭等でもどんどんできたり…することもあるかもしれませんね。

そんな時にはぜひ、丸ごと『トマト』を冷やした【丸ごとトマトのサラダ】はいかがでしょうか。

昨今、何かと‘丸ごと’がちょっとしたブームになっていますから、食卓に出したら家族みんなの歓声が聞こえてくるかもしれませんよ~♪

【丸ごとトマトのサラダ】 2人分

・トマト 大2玉

- 酢・オリーブ油 各大さじ2

- 白だし・砂糖 各大さじ1

- 粗挽き黒こしょう 適量

*マヨネーズ、ケチャップ 各小さじ1

・トッピング用 大葉(千切り)

①鍋に湯を沸かし、ヘタをくり抜いたトマトをくぐらせて、皮に日々が入ってきたら冷水に取って、皮を剥く。(湯むきです)

②ヘタの部分を下にしてバットに並べ、良く混ぜ合わせておいた●を回しかける。何回か繰り返したら、表面にピッタリとラップをかけて、冷蔵庫で冷やす。

③②のトマトを器に盛り付け、バットの残った●のドレッシングに*のマヨネーズとケチャップをプラスして混ぜ合わせたものを回しかけて、大葉をトッピングしてできあがりです!

★とにかく、冷たくして召し上がれ~♪美味しくいただけますよ。

疲れないカラダをつくる

7月になったばかりだというのに、毎日本当に暑い~~ですね。

早速、暑さ疲れの私ですが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか(!?)

猛烈な暑さで、「熱中症警戒アラート」が出たり、“熱中症”の厳重警戒もさることながら、熱中症対策での水分補給ばかりが、叫ばれているように感じますが、夏は暑さのせいで(特に猛暑の中では)食事量が少なくなる上に、代謝が上がることで、より発汗するため、普段よりも「たんぱく質」が不足する傾向にあるそうです。

前回のコラムでも紹介した実はとっても大事な「たんぱく質」です。

「たんぱく質」は、カラダを作っている細胞や臓器、組織や筋肉や皮膚、髪の毛などの成分で、発育には欠かすことのできない栄養素で、エネルギー源としてだけではなく、カラダ構成の成分として、また代謝に必要な酵素やホルモンなどの材料にもなるので、実際「たんぱく質」は『元気の源』なのです。

「たんぱく質」不足になると、内臓の働きも衰え、疲労や夏バテにつながるため、夏の暑い時期は、特に「たんぱく質」の摂取を心掛けないといけません。

また、受験生のお子様にとっては、食事から摂取した「たんぱく質」がアミノ酸に分解されて吸収され、脳で伝達物質としても利用されますから、幸福感をもたらしたり、やる気を起こさせたり、疲労回復効果にも期待が持てる最大に活用したい栄養素です。

なので、夏こそ、「たんぱく質」不足に気をつけて、「疲れないカラダをつくること」が大切です!

良質な「たんぱく質」を摂取することの大切さを知っていただいたところで、暑いキッチンでもお鍋ひとつでできる時短メニューで、なおかつサッと食べられて「たんぱく質」もしっかり取れるレシピ【豚しゃぶのぶっかけ麺】を紹介します。

とかく、暑い日はあっさりと麺類が食べたくなりませんか(!?)それ程、食欲が低下しているのかもしれませんね~。だけど、このメニューだと、豚肉に納豆の「たんぱく質」食材がふんだんに摂取でき、豚肉に含まれるビタミンB1の吸収を高めるニラも入るので、「疲れないカラダをつくる」効果がバッチリなんですよ!

今回はそばで作りましたが、うどんでもソーメンでもOKで、‘麺類’なので驚くほどしっかりと食べられてしまいますから、ご家族みんなに喜んでいただけると思います。

【豚しゃぶのぶっかけ麺】 2人分

・乾麺=そば 180g

(うどん・ソーメンでもOK)

・豚ももしゃぶしゃぶ肉 120g

・ニラ 1束 (4~5㎝幅にカット)

・ひきわり納豆 2パック

- めんつゆ(ストレート) 大さじ5

- オリーブ油 大さじ1

・トッピング みょうが(小口切り)、きゅうり(千切り)、梅肉 適量

①たっぷりの熱湯で乾麺を袋の表示時間どおりに茹でる。茹で上がり30秒前にニラを加えて湯がき、一緒にザルに上げて、冷水で洗って水分をしっかり切る。

②①の湯を3カップほど残し、豚肉を弱火で茹でてザルに取る。

③器に①と②を盛り付け、納豆と●の麺つゆを混ぜたものをかけてトッピングをお好みでのせて完成です。

*納豆に味付けをすることで、麺つゆの量を減らせるそうです。また、納豆にオリーブ油を加えることで、腸内環境にもプラスの効果があるようです!

元気の源★たんぱく質

「たんぱく質」。

栄養と言えば、必ず挙がってくるワードですよね!

「たんぱく質」は、カラダを作っている細胞や臓器、組織や筋肉や皮膚、髪の毛などの成分で、発育には欠かすことのできない栄養素です。エネルギー源としてだけではなく、カラダ構成の成分として、また代謝に必要な酵素やホルモン等としての材料にもなります。

また、食事から摂取した「たんぱく質」はアミノ酸に分解されて吸収され、脳で伝達物質としても利用されます。幸福感をもたらしたり、やる気を起こさせたりするのもアミノ酸が原料となるようなので、アミノ酸の不足は伝達物質の不足にもつながり、気分低下や疲労感をももたらします。実際、「たんぱく質」不足は、脳の認知機能や免疫力が低い!という研究報告もあるということで、「たんぱく質」は『元気の源』という訳です。

「たんぱく質」はカラダの組織の構成成分となるという点で重要なので、不足がないように摂りたい栄養素だという事はわかりました。

では、上手な「たんぱく質」の摂取方法とはどのようなものなのでしょうか?!

「たんぱく質」の摂取量が足りていても、エネルギーの摂取量が不足すると「たんぱく質」の一部がエネルギーの方へ使われてしまうので、糖質や脂質の摂取量とのバランスも大事になるようですが、上手な「たんぱく質」の摂取方法は、良質な「たんぱく質」を含んでいる【肉・魚・卵・乳・乳製品・大豆・大豆製品】のいずれかを毎回の食事に取り入れると良いそうです。

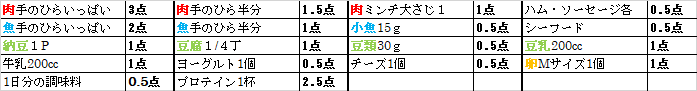

そこで、ちょっとおもしろそうな『たんぱく質チェック点数』というのを見つけました。

*肉手のひらいっぱい=100g *肉ミンチ大さじ1=30~40g

*魚手のひらいっぱい=60~80g *シーフード=30~50g

(参考:「食事バランスガイド みんなの食育」 農林水産省)

この点数チェックで、1食4点を意識して1日12点を目指すと良いそうです。

先日の私自身の食事の「たんぱく質」の点数は1.5点と目も当てられないような点数で愕然としてしまいました~~。

是非、参考にしてみてください。

食事の主菜や副菜で、しっかり「たんぱく質」が取れることがポイントではありますが、

ごはんごはんしているものを取り上げても、お子様もイマイチだと思いますので、今回はテンションアップの【照り焼きチキンサンド】を紹介してみます。それもレンジで簡単に作れる【照り焼きチキンサンド】で、「たんぱく質」の点数は、肉・チーズ・卵で4.5点、それに牛乳やヨーグルトも添えて、点数アップが可能な一品です。もちろん、パンサンドにしますから、糖質、脂質ともバランスOK!です。

【照り焼きチキンサンド】 1人分

| ・お好みのサンド用パン | 2切れ |

| ・パンに塗る用 | お好みで適量 ~バターやマヨネーズ、マスタード |

| ・チーズ(お好みのもの) | 1枚 |

| ・レタスや玉ねぎスライスetc. | 適量 |

<レンジで☆照り焼きチキン>

| ・鶏もも肉 | 1枚(200g~) |

| ●しょうゆ | 大さじ2 |

| ●砂糖 | 大さじ1 |

| ●みりん | 大さじ1 |

①もも肉の水分や油分を取り、皮目にフォークで穴を開ける。ビニール袋に●の調味料ともも肉を入れてまんべんなく揉み込み、10分~置いておく。

②耐熱皿にクックシートを敷いて、その上にお肉をのせ、タレも少しかける。

③ラップをかけてレンジ500wで4分加熱。ラップを外して上下をひっくり返し、さらに500wで2分~加熱してできあがり!

その間に、スクランブルエッグの準備をします。レンジで作る方法をお伝えしますが、

フライパンで作ると、

<スクランブルエッグ> 1人分

| ・卵 | 1個 |

| ・マヨネーズ | 小さじ1 |

| ・牛乳 | 大さじ1 |

| ・塩・こしょう | 少々(無くてもOK) |

| ・バター | 1片 |

①ボウルに卵、マヨネーズ、牛乳と塩こしょう入れて混ぜ合わせる。

②フライパンにバターを入れて熱々になったところで、①を流し入れて大きく撹拌するように混ぜながら、火を通してできあがりです。

★もちろんレンジでもOKで、①にラップをしないでレンジ500wで1分加熱し、空気を含ませるようによく混ぜて、再度20~30秒加熱します。さらに10秒位ずつをお好みのトロミ加減ができるまで2~3回繰り返したら、レンジでスクランブルエッグのできあがりです。

仕上げは、これらをバターやマヨネーズ、マスタードを塗ったパンに、野菜やチーズと共にはさむだけ!

お子様とも楽しく作って、元気の源=「たんぱく質」強化で、美味しく召し上がれ~♪

“リフレッシュ”~ストレスを減らして免疫力UP!

コロナ禍の生活が始まって約二年!

「リバウンド警戒期間」も終了して、行動の制限や生活の変化も少しずつ緩和されているニュースが流れていますが、今までの生活で知らず知らずのうちにストレスが溜まっている可能性が大きいです。なので、そんな今こそ、意識的に“リフレッシュ”する習慣をつくることが大切になるそうです。どうして“リフレッシュ”が必要なのかと言うと、『ストレスと免疫力はつながっている』からなのです。

‘ストレス’は昨今、とても身近な言葉になっていますよね!

‘ストレス’が溜まると良くないと言われますが、なぜ良くないのかというと免疫力が下がるからなのです。免疫力=ウイルスと戦う力です。免疫には、自然免疫と獲得免疫の2段階があって、そのうちの自然免疫はカラダに入ってきたウイルスと最初に戦うもので、その自然免疫の代表がNK(ナチュラルキラー)細胞なんですって。このNK細胞は常に全身をくまなくパトロールしてウイルスが体内に入ってきた時、真っ先に戦ってくれるもの!通常、カラダも心も元気であれば、しっかり働いてくれるのですが、‘ストレス’で働きが弱ることから、ストレスを溜めないように“リフレッシュ”する習慣を持つことが大切になってくるのです。

NK細胞は、‘ストレス’に瞬時に反応し、その反対も同じで“リフレッシュ”すれば、すぐに細胞の働きがアップするのだそうです!

みんなが少しでもリラックスできるように、“リフレッシュ”方法を探してみました。

【“リフレッシュ”するための方法】

1.好きな音楽を聴いて、ぼんやり過ごしてみる。

楽しいことを思い出させてくれるような音楽がいいようです。(30分程度)

2.外に出ておひさまや風に当たって、植物や花などと触れ合ってみる。

日光は人間の精神状態にとても大きく関係していて、脳内神経伝達の物質の分泌量が増えるそうで、不安や憂うつが解消しやすくなるのだそうです。植物の緑色は安心・安定の色とされ、触れ合うことで芳香を通して神経をリラックスさせて、“リフレシュ”できます。森林浴ですね~!

3.散歩やウォーキングでOK!適度な運動をする。

適度な運動でNK細胞が活性化します。運動や深呼吸やストレッチをすることで、自律神経のバランスを整えるための一番の近道=「腹式深呼吸」が行えます。おまけに運動中は悩めません!だから“リフレッシュ”できるんです~♪そして体温アップで免疫力もアップです。

4.人との関わりやおしゃべりの効果

気の合う仲間とおしゃべりすることで、言葉のキャッチボールが脳をフル回転させるため、良い刺激となり、NK細胞が活性化されます。声を出すということが自然と「腹式呼吸」にも繋がり、ストレス解消にもなるようですし、笑うことや泣くことも“リフレッシュ”になるようですよ!

5.ぬるめのお風呂にゆっくりつかる。

ぬるいお湯は自律神経系に作用して、身体がリラックス状態になり、“リフレッシュ”につながるようです。シャワー浴だけでなく、湯船につかることで効果アップです。

6.香りでリラックス=“リフレッシュ”する。

五感の中でも嗅ぐという感覚は気分転換によく使われ、疲労回復やストレス解消に活用することが、ご存じ、アロマセラピーです。

7.十分に眠る。

睡眠は身体の休息はもちろん、身体をコントロールする脳を休息させるための大切な時間です。精神的な疲労を回復させる大切な営みで“リフレッシュ”です。

8.バランスの良い食事をする。

‘ストレス’が溜まっている時こそ、カラダが喜ぶ食事、つまり栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。良い食生活を続けることで‘ストレス’が溜まりづらくなります。【ビタミンC+たんぱく質】【体温を上げる食材】でも免疫力アップです。

今回は、“リフレッシュ”効果のある栄養バランスの良い【レモン風味のまぐろステーキ】のご紹介です。

香りでリラックス~♪するために、ハーブの「レモンバーム」を使ってみました。

「レモンバーム」は、ヨーロッパ南部に広く分布するシソ科のハーブで、名前の通り葉をこするとレモンのような爽やかな芳香を放ちます。

「レモンバーム」には、抗うつ作用があり、その爽やかな香りで不安な気持ちや緊張を和らげて幸せ気分にする効果があるんですって。【ビタミンC+たんぱく質】としてマグロとレモンを使いました!

【レモン風味★まぐろステーキ】 2人分

・マグロの切り身(無ければ鮭でもOK) 2切れ

・タイム(フレッシュ)~刻みます。 2枝

・薄力粉(刻んだタイムと混ぜておく) 大さじ2

・塩・こしょう 少々

・オリーブ油 適量

・ベビーリーフ(サラダ用) 適量

<レモンソース用>

- レモン Ⅰ/2個分を絞った果汁

- マヨネーズ 大さじ1

- レモンバーム 5~6枚(刻む)

①マグロに塩こしょうをし、刻んだタイムと薄力粉を合わせたものをまぶしておく。

②熱したフライパンにオリーブ油を入れ、①を両面こんがりと焼く。

③●をボウルに合わせて、よく混ぜて、ソースを作る。

④お皿にベビーリーフとレモンバーム、②を盛り付けて、レモンソースをかけて完成。

*塩こしょう、薄力粉をまぶしたら、早めに焼くことがオススメ!水分が出てきます。

*レモンバームの香りがさわやかで、あっさりと食べられます。コクを出したい時は、バターで焼くといいですよ!

マグロは受験生の強~い味方の食材のひとつ。脳活にもバッチリで、“リフレッシュ”効果でHappy気分にもなれるメニューです!

お手軽「シリアルバー」

今や受験生の強い味方になりつつある「シリアルバー」!

‘カロリーメイト’や‘SOYジョイ’など、オーツ麦やグラノーラ、コーンフレーク、大豆、玄米etc.を使った「シリアルバー」は、ヘルシーで食物繊維が豊富です。おまけに栄養バランスも良く、手軽に片手でつまめるバータイプの食べ物なので、お菓子のような手軽さもあり、ちょっとした腹ごしらえや食事と食事の間の栄養補給に食べられる『補食』としても食べたりします。

この「シリアルバー」は、戦国時代の‘懐中食’に着想を得て現代風にアレンジされた食べ物とも言われていますから驚きです!忙しい朝や少ない休憩時間、塾の合間や夜食など、目まぐるしい生活でゆっくりと食事ができないというのが、いつ戦が始まっていつ食の供給路が絶たれるかと気をもむ戦国時代の武将たちと重なったのかもしれません。武将たちがその時手元に運んでいたのが‘懐中食’で、長期戦での栄養不足を補う栄養補給と携帯性に優れ、命綱としての役目を果たしていたとのことで、不安で眠れない時のための「安らぎ」や落ち着く効果も期待しつつの食事であったという逸話もあり、何だか頑張る受験生と同じような気がして、どこか親しみすら感じます。(笑)

「シリアルバー」が塾の合間や夜食などにバッチリ!だと思われるポイントはこちらです。

1.頭を使うと糖質が失われるため、その補給に。グラノーラやオーツ麦等の穀類は糖質をメインとし、脂質は控えめです。

2.血糖値を上げ過ぎない。糖質を摂ると言っても、血糖値が急激に上がり(その時は良いのですが)、その後一気に下がる糖質はグッタリとしてしまうことがあります。

3.‘噛むこと’で脳が活性化する。‘噛むこと’による脳の活性化は周知の事実で、たくさん噛む食べ物を選ぶだけでも記憶力に良い影響を与えると言われています。

4.腹持ちがよいシリアルは消化がゆっくりであるため腹持ちが良いとされ、満足感が実感できるはずです。

5.バランスのよい栄養で体調管理にGood!バランス栄養食のシリアル、グラノーラですから、補食で食べても栄養のバランスをサポートします。乳酸菌や食物繊維、ミネラルを多く含むため免疫力もUPです。

1日の食事を朝昼晩の三食だけではなく何度かに分けて取ることで、1日分のトータル栄養量を効率良く、無理なくそして無駄なく摂る事ができる「シリアルバー」です。

今回は、フルーツグラノーラを使って「シリアルバー」を簡単に手作りしてみましょう!フルーツ入りを使うことで、見た目も可愛らしく、ビタミンも加わってさらに毎日の健康をサポートできますよ。

【フルーツグラノーラバー】 約8個分

・フルーツグラノーラ 100g

・マシュマロ 20g(大5個位)

・牛乳 大さじ1/2

①耐熱のボウルにグラノーラを入れ、マシュマロを3~4等分にちぎって加え、軽く混ぜ合わせる。

(今回は日清の『ごろグラ彩り果実』を使いました)

②①の上から牛乳を回しかけて、ラップをせずに

500wのレンジで1分加熱し、熱いうちに全体を混ぜる。

③オーブンシートの上にお好みの厚さに広げて形を整えて、粗熱が取れるまで冷ましてカットして、できあがり!

*スプーン2本で丸めながらボール状にしてもかわいいですよ~♪

もうひとつ、「シリアルバー」のご紹介です。ホットケーキミックスと豆腐を使って、お手軽に“ソイバー”を作ります。 大豆製品の豆腐を使うので“ソイバー”です。バナナ&レーズンを入れました!

【ソイバー★バナナ&レーズン】 約8本分

・ホットケーキミックス 100g

・絹豆腐 50g

・オリーブ油(サラダ油でもOK) 大さじ2

・バナナ(小さめにカット) 1本

・レーズン(きざむ) お好みで

①オリーブ油と崩した豆腐をホイッパーで混ぜ合わせ、ホットケーキミックスを入れて混ぜ合わせる。

(粉を入れてからは、スケッパーや手を使うとやりやすいです!)

②バナナとレーズンを入れて混ぜ合わせたら、バットにオーブンシートを敷いた上に取り出してお好みの厚みで平らに広げ、しばらくアイスボックスにして冷やし固める。

③180℃のオーブン予熱後、②をバー状にカットして天板にオーブンシートを敷いた上に並べて、10~15分で焼成して完成です。

*どちらも、熱々で食べても美味しいんですよ!

少しずつ手軽に食べられる事がポイントの「シリアルバー」を召し上がれ~♪

気分もUP!のポップコーン

GWはいかがお過ごしでしたか~♪

気分転換も交えての休日になったのではないでしょうか。

まだまだコロナ禍もあり、遠出もままなりませんが、ちょっとした行楽スポットで必ずと言っていいほど目にする「ポップコーン」!「ポップコーン」の専門店などが、注目されていたこともある程です。

そんな「ポップコーン」は三大穀物(米・小麦・トウモロコシ)のひとつのトウモロコシで作ります。なので、カラダにもよい身近なスナックなんですよ!

トウモロコシには、たんぱく質・糖質・脂質の栄養素が含まれ、また、トウモロコシのたんぱく質には必須アミノ酸やビタミンB群、カリウム、マグネシウム、鉄分などの各種のミネラル等をバランスよく含んでいるので、<疲労回復>にも良いとされている食物のひとつです。おまけに、食物繊維も含まれていて便秘解消にもGood!

スナックとして、お子様に与えるには栄養効果もBESTな「ポップコーン」です。

「ポップコーン」でいただくトウモロコシは、小粒で皮は硬く、あまりおいしく食べられそうにない‘ポップ種’と呼ばれる乾燥トウモロコシ=“ポップコーン種”に熱を加えて作ります。元々は硬い皮のトウモロコシなので、よく噛む効果も生まれますし、“噛む”という食行動=「咀嚼効果」は脳を活性化させて、脳を働き物にするとも言われていますから、フワフワでやわらかそうに見える「ポップコーン」ですが、しっかり噛まないと種皮の部分が口に残るためになかなか飲み込めません。しっかり噛むことで消化も良くなり、頭を良くするだけでなく、カラダの免疫力も高まりますので、これが「ポップコーン」のすごい!ところかもしれませんね。

熱を加えるだけで軽くておいしいスナックになる「ポップコーン」の加熱はお家のレンジで簡単にできますよ!

お家ポップコーンを作るためには、前述した“ポップコーン種”を準備します。~“ポップコーン種”はスーパー等で簡単に手に入ります。(即、レンジで作れるパックになったものなど様々なタイプがありますよ。)“ポップコーン種”を購入したら、耐熱容器や紙袋に入れてレンジで加熱するだけで!

お家にいながら、ほんの少しのお楽しみ~♪ということで、お子様と「ポップコーン」作りをして、気分もハッピーにUP!させてみませんか。

【基本のレンジでポップコーン】 ~大皿に山盛り1杯

・ポップコーン種 50g

①大き目の耐熱ボウルにコーン種を入れ、ラップを二重にふんわりとかける。(空気の抜け目を作っておくくらいのふんわり感で~)

②レンジで600w3~4分かけ、一旦取り出してはじけたコーンは別容器にとり、はじけてないコーンはもう一度ラップしてレンジで3分くらい、はじけるまで加熱する。

③塩を適量ふったらナチュラルポップコーン~♪バターを混ぜ合わせてもOKです。

*ボウルが熱くなるので、取扱いには注意しましょう。

*紙袋を使用するともっと簡単ですよ!紙袋の口はしっかりと閉じておくのがポイントです。

【キャラメル☆ポップコーン】 ~基本のポップコーン量

・ブラウンシュガー(砂糖でもOK)

大さじ4~5(50g)

・生クリーム 大さじ3~4

・バター 10g

①鍋に材料をすべて入れて混ぜながらフツフツと少し色付くまで火にかけ、火を止めてポップコーンを絡めてできあがり!

*レンジでもできますよ。~耐熱ボウルに材料を全部入れ、ラップをせずにレンジ600wで3分~くらい、こんがりキャラメル色に色付くまで加熱し、ポップコーンを絡めたら完成です。

*熱くなっているので、取扱いには要注意です。

ポップコーン専門店では、キャラメル味が人気なのだとか。

これで、今日から我が家もポップコーン専門店ですね~♪

【いちご】はスーパーフルーツ!

お子様から大人まで誰もが大好きな「いちご」!

ただ今、旬の真っ盛りの「いちご」~、春ですね~~♪

「いちご」はビタミンやミネラルなどが豊富に含まれており、“ビタミンCの王様”と言われるほど、‘ビタミンC’が多く、グレープフルーツやみかんの約2倍も含まれており、果物の中でもトップクラスの‘ビタミンC’なのだそうです。

‘ビタミンC’には抗酸化作用があるため、皮膚や血管の老化を防いだり、ストレスや風邪に対する抵抗力を強める働きがあります。中サイズの「いちご」を約13粒食べることで1日に必要な‘ビタミンC’が摂取できるということです。また、体内の余分な塩分を尿中に排出する働きがあり、むくみや高血圧の予防効果や、疲れにくいカラダをつくる鉄も含まれているため貧血の予防効果も期待ができる「いちご」です。また、貧血に効果的な赤血球の生産を助ける働きがあるビタミンB群の葉酸も含まれているとのことで、小さな可愛らしい見た目からは想像をはるかに超えるスーパーフルーツでした!

「いちご」に含まれている豊富な‘ビタミンC’を活かすには、生で食べるのが一番!‘ビタミンC’が熱に弱いからですが、生食でも、「いちご」を洗う前にヘタを取ると‘ビタミンC’や葉酸などの水溶性ビタミンが流れ出てしまい、味も水っぽくなるのでNGで、ヘタを付けたまま流水で手早く洗って、ヘタを取ってパクッ!と食べるがBest(笑)です。

今回は、そんな「いちご」の栄養効果は残しつつ、少しだけ手を加えた和風スイーツ【いちご大福】のご紹介です!

大福の求肥(皮)をレンジで簡単に作り、さらに簡単にするためにあんこを丸めて求肥に包む大福を作った後、「いちご」を後入れしていきますから「いちご」を包む手間も省けるやり方ですよ~。

【いちご大福】 小さめ6個分

・白玉粉 80g

・砂糖 40g

・水 90ml

・あんこ 180g

・片栗粉 適量

・いちご 6粒

①あんこ(黒・白お好みで)6等分にして丸めておく。

②白玉粉と砂糖を耐熱ボウルに入れて混ぜ合わせ、さらに水を入れて粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜ合わせる。

③②にラップをかけて、600wのレンジで約2分加熱し、それを取り出してゴムヘラで全体をサックリと混ぜ合わせてラップをし、さらに600wのレンジで1分30秒加熱を続ける。

④③を取り出し、全体しっかり混ぜ合わせたら、片栗粉適量をふったバットに取り出して6等分にして、少し広げながら①のあんこを包んで大福を作る。

⑤大福の中央をキッチンバサミで十文字に切り込みを入れ、洗ってヘタを取った「いちご」を尖った方を上にして差し込むようにのせたらできあがり!

【いちご大福】を持ってお花見やピクニックに行くのも、気分転換にはなんだか素敵~♪な気がしませんか~!

【鯛めし】で、春のお祝い飯

Spring has come!

桜も満開で、何かとお祝い事の多い“春”のシーズンです。

このウキウキする気持ちをお家の食事でも反映できて、ちょっぴり普段よりは豪華だけど簡単にできるご飯は、~~(!?)と考えました。

春の旬の食材である「鯛」!

昔から縁起のよい食べ物として、塩焼きや姿煮etc.いろんな場面で食卓に上ることも多いかもしれませんが、やっぱり心華やぐ“お祝い飯”には「鯛」かな~(!?)と思います。

そんな「鯛」を使って、炊飯器で簡単に作れる【鯛めし】はいかがでしょうか。

【鯛めし】は愛媛県に伝わる郷土料理のひとつです。

鯛は瀬戸内海近海等で漁獲され、『魚の王様』とも呼ばれる高級魚!

また、‘めでタイ’とも言われるように、おめでたいお祝いの席に登場することも多い、縁起の良い魚です。また、「鯛」の栄養は、ご存じのDHAやEPAの効果で、血液をサラサラにする働きがあることから脳の活性化にもバッチリで、たんぱく質が多く含まれる魚介類なので免疫機能を正常に保つ働きがあると言われていて要注目!の食材でもあります。