愛情レシピ

何かとすごい!さつまいも

ちょうど今が旬の「さつまいも」!

「さつまいも」には、食物繊維が豊富なことはご存じですよね。

そのため、「さつまいも」は腸活に有効で、便秘に悩む人は積極的に摂った方がいい野菜だ!という認識だけはバッチリです。

でも、「さつまいも」の効能は便秘解消だけじゃないんですよ。

なんと、脳のためにとても良い野菜で、脳の活性効果があるのです。

「さつまいも」には、‘ガングリオシド’という成分が豊富に含まれているそうです。

コトバのコンパクトの説明によると「‘ガングリオシド’とは糖脂質の一種」で、高等動物や植物の細胞膜の成分で、‘脳・神経組織にも多く含まれる’、神経機能や細胞膜が営む様々な機能に関与するもの」とのこと。

難しい言葉が並んでいますが、脳にとっても大切な成分だということが読み取れます。

そして、この成分をたくさん含む野菜が「さつまいも」なのです。

ちなみに、ジャガイモにも含まれているようですが、「さつまいも」には、なんとジャガイモの500倍以上が含まれているということで、驚きです!

‘ガングリオシド’には具体的にはどんな働きがあるのかと言いますと、脳の神経細胞のネットワークを広げて、情報伝達をスムーズにしてくれます。したがって、‘ガングリオシド’の量が減ると、脳の情報伝達が素早くできなくなり、記憶力も低下してしまうということです。

また、「さつまいも」はビタミンCが豊富で、加熱しても壊れにくいだけでなく、ビタミンB1もたくさん含んでいます。ビタミンB1も脳に必要な栄養成分で、ビタミンB1は脳にとってのエネルギー源であるブドウ糖の代謝(エネルギーに変わること)に欠かせないビタミンなので、疲労回復にはもちろん、イライラや食欲低下を防いでくれます。

先述したとおり、「さつまいも」は食物繊維が多いので、整腸作用があり、腸内環境を整えます。腸内環境を整えるということは、免疫力を強化することにもつながるので、免疫力がアップされると、今の時期には大敵の風邪やインフルエンザなどのウイルスにも負けないカラダになるということなのです。

これからの時期、これは積極的に食べたくなる~♪「さつまいも」ですね。

そこで、何かと忙しい年末!

これさえ作っておけば、ついつい手が伸びる、お子様の簡単おやつに持って来い!の【さつまチップス】はいかがでしょうか。

“ポテチ”ですが、手作りなので、カラダにやさしくて少しは母も許せるおやつではないでしょうか!

【さつまチップス】 1パック分位

・さつまいも 1本分(250g位)

・サラダ油 適量

・グラニュー糖 30g

・水 大さじ1~2

・白黒ごま、塩 お好みで

①さつまいもは、スライサーで薄くスライスし、しばらく水にさらしておく。(アク抜き)

②①をザルに上げて水を切ったら、キッチンペーパーでよく水分を拭き取る。

③170℃の油で、カリッとなって薄く色づく程度まで揚げる。(2~3分位)

④しっかり油を切っておく。

⑤フライパンにグラニュー糖と水を入れて中火で、フワッと沸騰させ、トロリとしてきたら、④のさつまいもを数回に分けて入れてサッと絡める。

⑥お好みで作ったごま塩を振り絡めたら、完成です。

*しばらく、大きめのお皿やバットに広げておくとパリッとチップスになりますよ!

私もハマってしまった【さつまチップス】です~♪

風邪のひき始め&予防に!【酸辣うどん】

12月に入り、日に日に気温が低くなってまいりました。

インフルエンザの情報もあちこちで耳にするようになり、厳戒態勢の冬の季節がやって参りました。

気になるのは、家族みんなの風邪予防。防寒はもちろんのこと、マスクで喉を守ったり、手洗いうがいを徹底するなど、しっかり手を打っておきたいところです。

“日々の食事で風邪予防や応急処置に努めるのが、母の役目!”と言わんばかりに、薬膳効果のある食材を取り入れてみるのもひとつの方法ではないでしょうか。

今回は、そんな風邪に焦点を当てたレシピをご紹介してみましょう!

インフルエンザと言えば、風邪の中でも「熱」が一気に高くなり、「熱」が要因となる熱風邪です!カラダはだるいし、カラダの節々が痛いし等、辛いですよね~。

東洋医学=漢方の世界では、熱の風邪の特徴は「赤」や「黄」の色で表されるそうです。

顔色や鼻水、痰や尿など排泄物がこのような色!と言われると、当てはまります。

「熱」は、水分を蒸発させる性質があります。

洗濯物も気温(「熱」)の高い夏の方が乾きやすく、ドライヤーも温風の方が乾きやすいですよね。なので、「熱」が高い風邪にかかると、体液が蒸発して汗となるため、体内の排泄物の水分量が減り、色濃く出てくるのが特徴となるようです。

喉の痛みも「炎」症と呼ぶように、「熱」により喉が傷ついている症状なのです。

熱風邪症状とは、こんなもの!(=チェックリストです)

- 熱が高い

- 汗が出る

- 顔が赤い

- 鼻水や痰が黄色く粘りがある

- 喉が渇く

- 喉の痛み

などがある

というわけで、熱風邪は「熱」を冷ます食材を使ったレシピで、予防や応急処置をいたしましょう。

アレ?!っと思ったら、おうち薬膳!

キーポイントとなる食材は、【もやし】です。

特に、‘緑豆もやし’がオススメ!中国では、緑豆は「熱」を冷ます暑気払いの定番食材で、夏の季節にはよく登場してくる食材です。それを応用して、「熱」を冷ます効果に使いましょう。でも、風邪の「熱」ですから、「熱」からくる悪寒を和らげるために、トロミとあっさり酸味で食欲につながる熱々の【酸辣うどん】はいかがでしょうか。

‘酸辣湯’のうどんバージョンですから、更に、「熱」を冷ます効果のある筍も使います。

後は、喉や粘膜、免疫力を高めてくれる、きのこやネギ、豚肉等をたっぷりと使いましょう。

風邪をひいたら、たっぷりもやしの【酸辣うどん】です。

【酸辣うどん】 1人分

・うどん 1玉

・もやし 50g(約1/3個)

・筍(水煮) 50g

・しいたけ・しめじ 1/3株

・生姜 1片分:千切り

・豚こま薄切り肉 60g

(下味:塩こしょう 適量)

・卵(溶いたもの)1個

・白ネギ・青ネギ 適量(斜め切り)

・ごま油 小さじ2

- 水 300ml ●鶏がらスープ 大さじ1 ●醤油 大さじ1 ●塩 少々

- 酢 大さじ1~お好みで ●水溶き片栗粉 小さじ1~大さじ1

- 辣油 お好みで

①もやしはサッと洗って、筍、しいたけ・しめじは食べやすい大きさにカットし、豚バラ肉も食べやすい大きさにカットして下味をつけておく。

②鍋にごま油を熱し、千切り生姜と白ネギ少々を炒めて香りが出たら、①の豚肉と食材を炒める。

③②に●の水、スープを入れて煮たら、醤油、塩で味付けし、卵を流し入れたら、酢と水溶き片栗粉でトロミをつける。

④茹でたうどんを器に盛り、③を回しかけてネギをトッピングで完成です。

*お好みで、辣油も入れてくださいね!

食べたくなる‘カボチャ’

寒い季節が近付いて来ると、なんだか食べたくなる‘カボチャ’!

ハロウィンでもお馴染み!秋の味覚として、おかずやスイーツとして大活躍の‘カボチャ’ですが、男性陣や子供たちには、苦手とする人も~~。

‘カボチャ’は「冬至に食べると風邪を引かない」と昔から言われるほど、実は栄養満点な野菜です。‘カボチャ’の栄養素は野菜の中でもトップクラスを誇ります。

栄養豊富だけど、実は低カロリーの‘カボチャ’!

主な栄養素は炭水化物(糖質)ですが、体内でビタミンAに変わるβカロテンは、免疫力をアップして、これからの季節に欠かせない、風邪予防にはバッチリ!また、ビタミンCやEも豊富で、抗酸化作用によって脳内をフレッシュにしてくれますし、カラダを温める効果もあり、冷え症改善にもなって免疫効果が上がるのはもちろん、食物繊維も多いことから腸内環境も整えて活性化してくれます。免疫力や疲労回復効果もアップするので、カラダも脳内回路も冴え渡る食材ということで、まさに摂取したい‘カボチャ’です。

“美味しい‘カボチャ’は、皮にツヤがあり硬く、重みがあるもので、肉厚で色が濃く、種がしっかり詰まっているものがGood!ヘタが乾いて枯れているものは熟成されていて美味しいそうですよ♪

一番簡単な調理方法が【かぼちゃの煮物】!

‘カボチャ’本来の味がしっかりと付いているため、薄味で調理することで、素材の栄養と旨味を存分に味わえる食べ方です。

【かぼちゃの煮物】は、夕食前の空腹時に食べさせたい『ミニおやつ』としてもバッチリ!なんだとか。

でも、‘カボチャ’を食べたがらないお子さまが多いのも確かです。

‘カボチャ’特有の甘味と、喉に引っかかりそうな食感を苦手とする子が多いようです。

そこで、マヨネーズ風味と脳活にバッチリの“ツナ”を混ぜた【かぼちゃサラダ】で食べてみませんか!サラダ用の葉野菜等で合わせることでサッパリと食べられて、‘カボチャ’本来の甘味と“ツナ”が絶妙なアクセントとなり、甘味が低減されて食べやすくなりますよ。

また、食感が嫌な子は、【かぼちゃスープ】にすると、カラダも温まって、案外喜んで食べてくれますよ。

【かぼちゃ&ツナのサラダ】 2~3人分

・カボチャ 1/8個(約100g)

・ブロッコリー、きゅうり、水菜やレタス等 ~お好みで

・ツナ缶 1缶(軽めに油分を切っておく)

・マヨネーズ 80~100g程度

・塩こしょう 少々

①カボチャは皮ごとカットして、煮つぶし、お好みの野菜やツナとマヨネーズ等を混ぜ合わせて、できあがり!

【かぼちゃの豆乳スープ】 2人分

・カボチャ 1/8個

・人参、玉ねぎ、ブロッコリー、きのこ等 適量

・ベーコン 100g

・豆乳 400ml

・ホワイトルウ 1~2片(80~100g程度)

・バター 15g(大さじ1程度)

・粗挽き黒コショウ 適量

①カボチャは一口大にカットし、耐熱皿に並べてふんわりラップをかけて、レンジで3分程度加熱をしておく。

②他の食材は、食べやすい大きさにカットしておく。

③鍋にバターを入れて、②を炒め、水を少量入れて蒸し煮にする。

④ある程度、火が通ったら、①と豆乳を入れて弱火にかける。4~5分煮たらカボチャとルウを入れて、ひと煮立ちしたらできあがり!

*仕上げに、黒コショウをお好みでトッピングします。

*皮が一番栄養価が高いので、皮ごと調理していただきましょう!

そして、変わり種の簡単スイーツ~♪

塾前の腹ごしらえや、お腹が空いた時に食べる『ミニおやつ』は、ノンオイルでたんぱく質以外のもの、そして満腹中枢を刺激するものが良いそうです。夕食前の我慢は、脳内が回転しなくなるだけでなく、夕食の一気食べにつながってしまうため、カラダや頭に栄養を還元される間もないまま、眠るだけの夜を迎えてしまうので、子供のカラダにとってはNG!となるようです。脳内回路が上手く活性化できない“頭に良くない行動!”となってしまいます。

そこで、‘カボチャ’がメインの【かぼちゃのスイーツボール】~♪

【かぼちゃのスイーツボール】 20個程度

・かぼちゃ 1/4個

・バナナ 大きめ1本程度

・ホットケーキミックス 200g

・グラニュー糖 50g位

①カボチャは茹で潰し、バナナも潰しておく。

②ホットケーキミックスと①を合わせて、混ぜこねる感じで、混ぜ合わせる。

③食べやすい大きさに丸めて成形し、グラニュー糖をまぶしたら、オーブンの天板に並べて、オーブン180℃(予熱あり)10~15分で焼き上げたら、できあがりです!

*中身はほぼ‘カボチャ’とバナナで、カラダ&頭にやさしい栄養バランススイーツです!

元気印の炊き込みご飯

新米が美味しいこの時期は、旬の食材をあれこれ使える‘炊き込みご飯’が特に美味しく感じられ、食べたくなりませんか。

醤油の香ばしい風味と出汁がしっかり浸みたお米で、おかわりが止まらなくなる味の‘炊き込みご飯’!今回は、そんな‘炊き込みご飯’をテーマに、健康に効果的な具についてお話してみたいと思います。

社会で活躍中の管理栄養士や栄養士に行ったアンケート結果というのを、最近目にいたしました。

Q:‘炊き込みご飯’で、最も美味しいと思う「具」を選んでください。

第1位:ゴボウ

第2位:鶏肉

第3位:油揚げ

第4位:きのこ

第5位:にんじん

と言うものでした!

‘炊き込みご飯’におすすめの「具」、第1位のゴボウは、まさにこれからの11月~2月頃が旬。老廃物を排出する作用がある水溶性食物繊維をたっぷりと含み、抗酸化作用もある優秀食材です。第4位のきのこ(+ゴボウ)との組み合わせは、最も美味しいと思われる「具」の組み合わせでも選ばれています。美味しいだけでなく、不足しがちな食物繊維が更にたくさん取れるので、特にオススメです。ビタミンやミネラルが豊富になって、副菜のプラスαとして、バッチリです。

第2位の鶏肉は、ヘルシー食材だけでなく、“鶏ムネ肉”を使うと、受験生にとって、これからの時期には持って来い!の、持久力効果がアップします。

第3位の油揚げは、大豆の持つ栄養効果に期待が持てますし、旨味もアップ!(ただし、脂質が多いので、油抜きは忘れずに)

第5位のにんじんも、カロテンが豊富で、‘炊き込みご飯’には欠かせない食材です。

このアンケート結果を基に、元気になれそうな【基本の炊き込みご飯】を作ってみましたよ!1位~5位の食材をすべて入れて、炊き込みました♪

【基本の炊き込みご飯】 2~3人分

・米 2合

・水 2合分

・和風だしの素 小さじ2

・醤油、酒、みりん 各大さじ2

・鶏肉、油揚げ、人参、ごぼう、しいたけ&しめじ 各20~30g程度

①米を研ぐ。

②具材をカットする。熱が入りやすいように全てを小さめに切る。(火通りの悪いごぼうはささがきにしておく)

③炊飯器に、①と醤油、酒、みりんを入れ、だし汁(水+だしの素)を炊飯器の2合の目盛まで加えてサッと混ぜ合わせる。

④②の具材を上に乗せて、スイッチON!

*ポイント:ここで具材を混ぜ合わせてしまうと、熱の入り方にムラが出てしまい、米に芯ができてしまうので注意!

⑤炊き上がったら、全体をサックリと混ぜて、数分蒸らして味を馴染ませる。

「だしの素:醤油:酒:みりん=2:3:3:3」は、‘炊き込みご飯’の味付けの黄金比

と言われています。お好みの食材を入れて、簡単に美味しくてお好みの‘炊き込みご飯’

ができあがること間違いなし!です。

忙しい時には、おかずいらずで、食べ応えはたっぷりですし、メイン料理として、肉や魚

のおかずがある場合、‘炊き込みご飯’の具を野菜やきのこ等中心にしてみることで、献立

全体を見た時の栄養バランスが整います。大切な栄養バランスが整えば、健康印の元気

なカラダで、毎日過ごして行けるはずです。

「秋バテ~!?」対策

うだるような猛暑の夏が続いた後、しのぎ易い秋になると、カラダの不調を感じている人はかなりの人数に上るのだとか。

不調の種類としては、「だるさ、倦怠感」が半数以上で「疲れがとれない」「疲労感」「冷え」「発汗」「胃腸の不調」「頭痛」「睡眠不調」等、様々のようです。

原因として、‘暑さ’に続いて、‘屋内と屋外の気温差’‘冷房による冷え’‘冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎ’が多数で、このように夏の不調は猛暑の影響やその回避からの弊害としての“冷え”が一番の問題のようです。

夏の間に冷房や冷たい物の摂り過ぎでカラダを冷やしてしまったことによって、自立神経のバランスが乱れ、秋になって不調が出てきてしまい、不調が続いてしまうということのようです。いわゆる、これが「秋バテ」!

そして、近年はこの「秋バテ」を訴える人が夏バテ同様に増加しているということですよ。

「秋バテ」のタイプは、夏の生活習慣により、2つに分類されます。

①記録的猛暑により熱中症対策のため、冷たいものを摂り過ぎた「内臓冷え」タイプ

②連日のうだるような暑さを避けるため、冷房の室内で長時間過ごした「冷房冷え」タイプ

暑い夏に身体を内外から冷やしてしまった結果、全身の血のめぐりが悪くなって「秋バテ」が起こりやすくなっているということです。この2つのタイプが同時に起こることもしばしばあるようで、猛暑で夏バテしたカラダを放っておくことで深刻な「秋バテ」につながることも…。要注意ですね!

「秋バテ」対策は<じんわりの温め&リラックス>♪

①「秋バテ」対策には、身体を“じんわり温める”ことで、血のめぐりを良くし、体の疲れやだるさ、こりの蓄積を防ぐことが大切です。さらに、副交感神経が優位になるような“リラックス”法で心と身体をゆっくりと休ませるのがオススメです。

ぬるめのお湯(38℃~40℃くらい)にゆっくり入り、全身を温め、血のめぐりを良くしましょう。血のめぐりを良くする炭酸入り入浴剤を活用すると身体の芯まで温められます。

②体を温める食べ物の食材で「内臓冷え」の緩和色の黒っぽい食べ物(食材)、濃い食べ物は体を温めると言われています。また、地下でエネルギーを蓄えた食べ物も体を温めるとも言われます。寒い地方で産出された食べ物=秋~冬が旬の食材には、これらが多く含まれていますから、旬の食材の持つパワーはあなどれません。

やっぱり、旬の食材が持つパワーって、スゴイ!ですね~♪

「冷え」が原因の、体調不良=「秋バテ」を緩和する働きが<大>なのが、秋が旬の食材=いも類・栗(ナッツ類)・南瓜・根菜類など。

身体を温める効果がバツグンに優れているのです。

特に、「栗」!主成分がでんぷんで、でんぷんの豊富な作物というといも類や穀物ですが、栗のでんぷんは、樹上でとれる浄化された貴重なでんぷんで、熱量は一番!少量で必要な栄養素をとることができ、少量で効率のよいエネルギー補給食品なのです。また、ミネラル類も豊富で『元気ミネラル』と言われるほど。

*頭、直感がさえる *疲れにくい *疲れ目が楽になる *風邪をひきにくくなる

*肩こり、腰痛、頭痛が楽になるetc.

さらには、受験生には嬉しい ★集中力アップ ★やる気が出る ★イライラ解消etc.の効果があるそうですよ。

そこで、今回は旬の「栗」を使った、カラダを温めてくれるレシピをご紹介します。

いつもの!?‘栗ごはん’から少しだけ変わった視点でつくる【栗のポタージュスープ】です。ほっこり♪~気分のスープですよ。

【栗のポタージュスープ】 4人分

・栗 150g (皮をむいた正味量)

・玉ねぎ&白ネギ 150g (合わせた量で~)

・水 2カップ

・コンソメ 1個 ・牛乳 1カップ

・塩こしょう 適量 ・オリーブ油 大さじ1

- 玉ねぎ・白ネギは繊維を断ち切るように薄くスライス、栗は皮をむきます。

- 鍋に、オリーブ油を入れ、ネギ類を入れて、しんなり、少し茶色く色付くまで炒める。

- この時、塩をひとつまみ入れて炒めると焦げないでうまくいきますよ。

- ネギ類が色付いてきたら、栗を入れて軽く炒め、水とコンソメを入れて中~弱火で栗が柔らくなるまで煮詰めていきます。(10分~位)

- その後、粗熱を取ってミキサーに入れ、なめらかになるまで撹拌していきます。

- ④を鍋に戻し、牛乳を加えて温めます。味をみて、塩・こしょうをしてできあがり!

*牛乳が入ったら、煮立てないようにするのがポイント!

*玉ねぎのみでもOK!ですが、2種のネギ類を入れると旨味が倍増します。

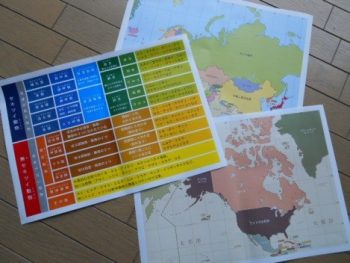

秋のトライアングル勉強会2019

秋のシーズンの恒例行事となりました白石学習院のスペシャルイベント『秋のトライアングル勉強会2019』が、今年も小学4年生の皆さんと保護者の方を対象に開催されました。 今回も各教室から大勢のご参加があり、賑やかなイベントセミナーとなりました。

生徒の皆さんはゲーム感覚でお勉強をし、実験をして大変盛り上がっていましたし、保護者の方々もセミナーで、受験に向けての親業のお勉強や、【我が子の頭が良くなる食事】について等、大変楽しくて興味深いお話を聞いていただきました。

この『トライアングル』のセミナーコンセプトである中学受験を取り組むべきイメージが“三位一体”=子供を頂点にして底辺左右を保護者と塾が支える<三角形>と捉えて、すべてが共鳴することでこの『トライアングル』がキレイな音色を響かせることができること、すなわち、その時が受験の合格の時!ということです。

その日を迎えるべく、私も専属食育インストラクターとして、微力ながら「食」の部分で参加をさせていただきました。

昼食タイムのお楽しみは、やっぱり特別な“トライアングル・オリジナル弁当”!

皆様でいただいた今回の昼食のお弁当は、中区にある日本料理店『美食倶楽部 以多屋』の特別オリジナルお弁当でした! 秋の季節の食材をフンダンに使った上品なお味で、カラダに優しい秋色満載のお弁当でしたよ。

また、『以多屋』のオーナーシェフである板谷先生には、昼食タイムでのお話はもちろん、午後からの保護者の方の講演で、‘頭が良くなる(!?)ご家庭でできるお話’をたっぷりとレクチャーしていただきました。

今回の特別セミナー【「わが子の頭が良くなる食事」‘お母さんにできる最大の援護射撃’】というテーマの、板谷先生のお話の中で、私が大変興味を持ったお話をほんのちょっぴり、お伝えしたいと思います。

“頭の良くなる食事”ということで、「何かを食べたから頭が良くなる」ということはない!ということ。 それよりも、バランスよく食事を摂ることで健康になり、結果的に頑張れるカラダができるので、【食事のケア=体調のケア】が最大の援護射撃!になるということです。

そして、【頭の良くなる食材】として、持続効果があるものは~、

①大豆食品;記憶力の「レシチン」を含む

②青身魚;脳細胞の活性化&記憶力の「DHA,EPA」を含む

③チョコレート・ココア;思考力の「ポリフェノール」を含む

④炭水化物;認知力の「ブドウ糖」=脳の唯一のエネルギー源

⑤卵;集中力の「レシチン」を含む

⑥緑茶;記憶力の「カテキン」を蓄えている=“白折”のお茶が良いそうです!

⑦ナッツ類;記憶と整理&抗酸化作用を強化

=なので、甘い物として食べさせるならば、ナッツチョコレートを2~3粒が◎!

これらが、【頭の良くなる】普段の食事の食材です。

結論から先に言うと、受験勉強中は、ブドウ糖の摂取は必要不可欠!

脳は、ブドウ糖を一日に120g、一時間に5g消費し、摂取糖分の3割も消費をするそうです。 なので、いかにして糖分を摂取するかということですが、これが、お菓子ではNGで、血糖値が緩やかな上昇をするご飯が良いそうです。

朝、昼、晩の食事のご飯だけではなく、少量を何回かに分けて食べる‘おやつ’や‘夜食’で取るのが効果的なのだそうですよ。 おにぎりにしたら1個程度!

そこで、脳に大切なブドウ糖が摂取できる‘おにぎり’で、知らず知らずの受験食からのストレスも緩和できる、少しだけボリューミーでご褒美感のある【肉巻きむすび】はいかがでしょうか。

宮崎の名産として

も有名な【肉巻きむすび】。

良質なたんぱく質をいただくことは脳だけではなく、カラダのスタミナ源にも必須です。そこにワンハンドで食べられて、なおかつ栄養満点になるように‘おにぎり’にも工夫をしてみました。 ひじき煮としらす干し、そしてチーズを混ぜ合わせた‘おにぎり’です。

ひじき&しらす干しでビタミン・ミネラル補給、そして、チーズの食べ合わせは免疫力アップ効果で風邪予防にも! ‘おにぎり’に巻いたお肉で、スタミナもOK!

お肉を食べたがるお子様のストレスにも効果ありだと思います。

食べられないことも、ストレスになるそうですから、時には、好きな物も優先して出してみても良いかもしれませんね。

【肉巻きむすび】 4個分位

・ごはん 茶碗2杯分位

・牛or豚薄切り肉 300g(8枚ぐらい)

・炒りごま 適量

*タレ・醤油+みりん 各20cc・酒 30cc・生姜搾り汁+ごま油 各大さじ1

*おむすびの具(ひじき煮、しらす干し、チーズ)はお好みで!

~胡麻を混ぜるだけでもOK!だと思います。

①ごはんに具材を混ぜておむすびにして、おむすびが見えなくなるまでお肉を巻く。(おむすびの大きさにもよりますが1個につき2枚使用しました)。

②タレは混ぜ合わせておく。

③油をひいたフライパンで肉の巻き終わりを下にして転がしながら焼いていく。

④肉に火が通ったら、タレを2~3回に分け入れ、味をしみこませたらできあがり!

炒りごまをトッピングします。

究極の、受験期のお子様の‘腹ごしらえ’や‘夜食’として、オススメです♪

‘一汁三菜’の副菜レッスン!

無形文化遺産となっている「和食」。

私たち日本人にはお馴染みの「和食」は、四季折々の自然の恵みを大切にし、毎日の暮らしの中で昔から受け継がれてきた日本の食文化です。

そんな「和食」の誇れる特徴のひとつが、<栄養バランスに優れた健康的な食生活>の指針となる‘一汁三菜’が基本の食事スタイルであるということだそうです。

‘一汁三菜’の形である“献立”=メニューという概念そのものが、じつは日本独自のものなのだとか。

良いとはわかっていても毎日のごはんを作る立場になると、その献立こそが大いに悩みの種となってしまいます。

そこで、まずは‘一汁三菜’について!

‘一汁三菜’とは、ご飯と汁物に3種類のおかず(主菜1品・副菜2品)で構成された

メニューをいい、懐石料理の献立の基本形です。“主菜”とは、メインになるおかずのことで、旬の魚や肉を中心に卵、豆腐、野菜などで組み合わせたボリュームのあるもので、たんぱく質を中心としたものにします。“副菜”の1品は煮物や炒め物など主菜に次ぐボリュームのあるもので、もう1品は和え物、お浸し、常備菜などの小鉢物にするのが基本で、旬の野菜や芋類、豆類、きのこ、海藻類などを使って、主菜で不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維を補います。

‘一汁三菜’の形は日本料理だけでなく洋食や中華などにも応用ができるので、毎日のメニュー作りにもぜひ活かしてみてください。

栄養バランスに優れた理想的なメニューに近づくはずですよ。

では、2品も必要となる“副菜”はどうしたらよいのやら~!?そこで、提案です!

とりあえず、5色の色合わせで考えてみてはいかがでしょうか。

【塾デリカ】でも基本となっている<赤・白・黄・緑・黒>の5色の食材をくまなく摂るようにする事で、自然と栄養バランスが整ってくるのです。

5色の食材料とは、~~(簡単にご自分の見た目の色でOK!です)

赤;肉類、マグロ、鮭などの赤身の魚類、赤色の野菜

白;ごはん、パン、麺、牛乳、いも類、白色の野菜

黄;卵、豆類、大豆製品、黄色の野菜

緑;ホウレン草、小松菜等葉野菜、ブロッコリー、ピーマン、キャベツ、レタス、胡瓜等

黒;ごぼう、きのこ類、海藻類、胡麻、こんにゃく等

赤・黄色の食材は、良質なたんぱく質で私達の体を作る素になり、白色の食材は糖質として体を動かすエネルギー源に。緑・黒色はビタミン、ミネラル、食物繊維など体の調子を整えるのに重要な役割を果たす栄養素になります。

足りない色の食材を補えば、栄養バランスも整ってくるという訳なのです。

大雑把ですが、毎日のごはん作りは大変なので、コマゴマとやっていたら長続きはしないのでこのくらいが丁度良いように私は思うのですが…、いかがでしょうか。

‘一汁三菜’‘五色の食材’等を、“副菜”上手になるためのラク&楽しくなる【副菜レッスン】として毎日のメニューに取り入れてみませんか~♪

ということで、不足しがちな栄養素を補う簡単な“副菜”レシピのご紹介です。

【ホウレン草&海苔のごま和え】 2人分

・ホウレン草 Ⅰ/2袋

・焼き海苔 Ⅰ/2枚(手でちぎっておく!)

- 麺つゆ(3倍希釈) 大さじ1~2

- 砂糖 小さじ1/2

- 擦りゴマ 大さじ2

- ごま油 小さじ1

①ホウレン草は熱湯で茹で、冷水にさらし、水気をよく切って食べやすい大きさに切る。

②●をボウルに混ぜ合わせてホウレン草をいれ、海苔を加えて混ぜ和せてできあがり。

【水菜&油揚げの煮浸し~レンジ編~】 2人分

・水菜 Ⅰ/2袋 (4~5㎝にカット)

・人参 Ⅰ/2本 (千切り)

・油揚げ Ⅰ/2枚 (細切り)

◎麺つゆ 50cc

◎みりん 小さじ1

①カットした水菜・人参・油揚げを耐熱容器に入れて、◎の調味料を上から回しかける。

②ラップをしてレンジ500w3分加熱し、さらに中を混ぜてから再度レンジで1分加熱。

③ラップを落し蓋のように密着させて、自然に冷ましてできあがり。

【切昆布&ツナコーンの炒め煮】 2人分

・切昆布 6g (水戻しをする)

・ツナ 1/2缶~約40g

・粒コーン 40g

・和風だし 小さじ1

・砂糖 小さじ1

・醤油 小さじ2/3~1

①切昆布、ツナ、粒コーンを和風だしで煮て、砂糖+醤油で味を付けたらできあがり!

鍋の中でしっかり熱を取り(鍋止め)、しっかり味をしみこませましょう。

‘朝ごはん’のお話

夏休みが終わり、暑かった夏もどことなくしのぎ易い日が多くなってきました。

秋が近づいてくるといよいよ後半戦に突入です。

そろそろ頭の働きをグ~ン!と高め、‘勉強効率’をアップさせて、特に「集中力」もアップ!といきたいところですが、「集中力」のスイッチをON!にするためには、…(?!)キーポイントとなるのが、まずは「朝ごはん」なんですよ。

「朝ごはん」が体にいいワケは、

①体を温める~♪

食事誘導性熱産生(食事をすると熱くなりますよね、この熱をいいます。)は、朝の出量が最も多く、夕方から夜になるにつれてだんだん少なくなるようです。そのため、カラダを温めてカラダを目覚めさせ、活性化をしてくれます。

余談ですが、朝は夜に食べるより太りにくく、ダイエットにも効果的なんですよ!

②血糖値を上げて頭を働かせる。

脳はかなりわがままでブドウ糖しかエネルギー源にできない上に、脳の中にエネルギーを蓄えておくこともできません。寝起きは低血糖状態で頭がボーッとしたままの人が多いということです。‘朝ごはん’で炭水化物(糖質)を摂って、しっかり脳を働かせるようにしましょう。~集中力アップ!です。

③胃・直腸反射で便秘に効果的!

朝、胃が空っぽの状態の時に‘朝ごはん’を食べて胃が膨らむと、自動的に大腸が運動し始め、便意が起こります。これを胃・直腸反射といいます。~「起きて!」と腸を刺激することです。

「朝ごはん」は一日の活力源なので、大切にしないといけないワケはよくわかります。‘百も承知!’とみなさんに言われることでしょう。しかし、朝は誰もが慌ただしい!

そんな‘朝ごはん’を、少し目先を変えて、具の入った炊き込みご飯にしてみませんか。

炊き込みご飯と言っても、具が入っただけの超簡単な炊き込みごはんです。

具材は脳活にバッチリのツナを使い、塩昆布を一緒に炊き込むので味付けも不要のお手軽さですよ!

【ツナ&塩昆布ごはん】 2~3人分

・米 2合

・ツナ缶 1缶(約70g)

・塩昆布 10g ~塩っぺです♪

・白胡麻 10g

①米を洗って炊飯器に入れ、2合の水分量に合わせたら、ツナ&塩昆布、ゴマを入れて炊き上げて、おしまいです。

*たった、これだけなのですが、脳細胞を活発にし、またイライラ解消&脳細胞のリラックス効果も望めて、集中力アップにつながりますよ~♡

朝ごはんなので、簡単にできる付け合せもご紹介してみます。

<レタス海苔サラダ>

・レタス 適量 ~適当に手でちぎって!

・もみ海苔 適量

・白胡麻 適量

・醤油 お好み量をかけるだけ

<わかめスープ> 1カップ分

・乾燥わかめ 1つまみ

・炒りごま 少々

・顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1~2 ~カップの大きさで調整してください!

・お湯 適量

*カップに全部入れて準備しておいて、お湯を注ぐだけでできます。

お湯を注いだり、手でちぎるだけなので子供さんでもお手伝いをお願いしても大丈夫かも!?

炊き込みご飯さえ、できあがれば、‘ご自由に~!’で召し上がっていただけそうです。

簡単ですが、たんぱく質に炭水化物、ビタミン&ミネラル、カルシウムetc.と、高栄養が取れる「朝ごはん」になりますよ!

”夏バテ”予防対策に!

毎日うだるような暑さで、心配になってくるのが“夏バテ”です。

ここ数年の異常な暑さが原因のひとつではありますが、疲れや食欲不振などで、すでにバテバテ~~(!!)ではありませんか。

夏休みということもあり、生活習慣の変化も少なからず影響を与えているかもしれませんが、子供の“夏バテ”対策も今や常識なのです。

「一見元気だけど、どうも食欲がない…」。

そんな状態は“夏バテ”の初期症状かもしれません。

食欲不振、全身のだるさ、倦怠感etc.…、しかも熱帯夜には寝不足にもなったりしますから、夏の連鎖に陥ってしまうと大変なことになってしまいます。

そんな“夏バテ”予防には、酸っぱいものが良いと聞いたことはありませんか。

いわゆる、「酸っぱい系」の食べ物に‘クエン酸’が含まれていて、‘クエン酸’の酸っぱさが食欲増進、疲労回復になるからです。

ちなみに‘クエン酸‘が含まれる身近な食材としては、梅干し、酢、レモン、柚子、グレープフルーツ等々。

酸っぱい→胃が活発になる→食欲アップで食事がしっかり取れる→栄養満点に!

“夏バテ”になってしまう前から、このサイクルを作ることで、体力や免疫力が落ちたとしても“夏バテ”に陥ってしまうことを防げるのです。

この食事で摂った栄養素をエネルギーに変えるための活動を「‘クエン酸’回路」と言うそうですよ!

体内に‘クエン酸’がしっかりとあれば、「‘クエン酸’回路」の働きが正常になり、それによって、食べたものをエネルギーに変える働きが活発化して、疲れが残りにくくなり、疲労回復の効果が期待できるのだそうです。

そんな‘クエン酸’の中でも、梅干しが最強説(!?)らしいのです。

近年、問題になっている猛暑になると気をつけたい「熱中症」。

「熱中症」の原因のひとつには体内の塩分が不足してしまう事が挙げられます。

汗と一緒に体内の塩分‘ナトリウム’が出ていってしまい、血が薄くなってしまうということで、梅干しを食べて塩分を摂取するのです。しかも梅干しを食べると、‘クエン酸’以外にもビタミンやミネラルを摂取できるので、「熱中症」の予防にはベスト!なんだそうですよ。

しかし、‘クエン酸’だけ取っていてはやっぱりダメ!

「‘クエン酸’の効果を高める」「夏バテの予防をする」というのであれば、何でもそうですが、栄養をバランス良く取ることです。

【‘クエン酸’+たんぱく質】の組み合わせは、“夏バテ”予防の効果がグ~ンとアップします。

そこで、夏休みの暑~い昼時のランチにおすすめ、【梅納豆パスタ】はいかがでしょうか。

良質のたんぱく質である‘納豆’に梅干しの梅肉を混ぜ、夏期講習の脳活パワーアップのために、DHAたっぷりのツナをのせてみました。おまけに、トッピングに使う‘みょうが’には、脳を活性化させて記憶力をアップさせる働きがあるそうですよ!

あっさりしているのに、お腹にも頭にもボリューミーです♪

暑い中、長々とキッチンで料理する必要もないので、お母様にも持って来い!の一品ですね。

【梅納豆パスタ】 2人分

・パスタ 80g×2

・小粒納豆 2パック

・梅干し(梅肉のみ) 2個分

・大根(すりおろし) 1/3本

・ツナ缶 1缶

トッピング用 青ネギ、みょうが、大葉、海苔etc.

お好みで!

<タレ> 麺つゆ:醤油=3:1

①お好みのパスタを袋の表示どおりに茹でておく。

②納豆に梅肉を混ぜて、大根はすりおろしておく。

③①に大根、納豆、ツナをのせてお好みのトッピングをしてできあがり!

④混ぜ合わせたタレをお好みの量で回しかけて、いただきましょう。

親子でLET’S COOKING♪

夏休みがやってきました!朝から暑くて、朝から晩までずっと子供がいて、一日中食事のことを考えて作っているような夏休み。お母様も頑張りどころのシーズンです~!

どうせやらなければならない食事のことならば、せっかくの夏休み、お子様とご一緒に、親子でLET’S COOKING!はいかがでしょうか。

普段、何気無く過ごしている生活の場であるキッチンが、実は子供の脳活の場に持って来い!らしいのです。料理工程のお手伝いや食材のことなど、興味を持って取り組むことが、お子様の集中力や思考力、そして達成感を養っていくということなのです。

そこで、提案!!子供たちが大好きだけど、暑~い夏にはとても面倒くさい感じのする【ハンバーグ】を、レンジを使って10分でチャレンジしてみませんか(!?)

まずは、一緒にお買い物に行って、【ハンバーグ】の食材のチェックです。

・合挽ミンチ 350g

・玉ねぎ 1/2個

・パン粉 大さじ4

・塩こしょう 小さじ1/4

- ソースの材料 ケチャップ 大さじ2

ウスターソース 大さじ2

焼肉のたれ 大さじ1

合挽ミンチの牛肉と豚肉の割合は、お好みでOK!

牛肉が多いのが好きか、豚肉が多いのが良いのかを話し合うことで、興味付けのポイントになるかもしれません。ちなみに牛肉が多いと、お肉の旨味が味わえますし、豚肉が多いと軟らかめのハンバーグができあがります。

また、玉ねぎをみじん切りにすること、材料を計量することをお願いするのも良いかもしれません。

【ハンバーグ】の工程は、簡単にポリ袋を使います。

①ポリ袋にミンチ、みじん切りにした玉ねぎを、パン粉、塩こしょうを入れて口を閉じ、適度に揉み込みます。

★ここでポイントですが、レンジで加熱する場合は、お肉を揉み過ぎると硬くなるので

要注意です!

②全体に万遍なく混ざったらOK!

ポリ袋から一度耐熱皿の上に取り出し、適度な大きさ、お好みのサイズに、手のひらでの交互のキャッチボールで形を整えて、お皿に並べます。(この時、ビニール袋を使って成形するのもOK!です。)

③ソースを作ります。ボウルにケチャップ、ウスターソース、焼肉のたれを入れて

混ぜ合わせます。

④③のソースを、②のハンバーグに回しかけます。

⑤ラップをせずに、レンジ600w5~6分加熱したらできあがりです。

簡単だけど、本格的な【ハンバーグ】!

絶対美味しく召し上がっていただけること、間違いなし!

お子様のテンションも上がって、達成感もバッチリ!なはずですよ♪

甘いおやつの【ちんすこう】!

もうすぐ夏休み~♪

なので今回は、ちょっと軽めに“ティー・ブレイク”!

沖縄のお土産として人気の【ちんすこう】をご存じですか(!?)

【ちんすこう】の「すこう」は沖縄の方言で‘お菓子’という意味で、頭に付く「ちん」は‘珍’や‘金’を意味しているそうです。

昔々、琉球王朝時代の沖縄では、【ちんすこう】は王侯の貴族しか食べることのできなかった大変貴重で高価なお菓子だったのだとか。そのことから、庶民にとっては珍しいお菓子だったために、“珍しいお菓子”=【ちんすこう】と呼ばれるようになったそうですよ。

そんな【ちんすこう】の材料は、なんと小麦粉・砂糖・ラード(油)の3つだけ。

ラードが使われているため高カロリー!だけど、脂質がたっぷりな分、とても腹持ちが良く、栄養成分としては炭水化物がもっとも多いため、ちょっとしたカロリーメイト的な働きをしてくれるそうです。

【ちんすこう】のカロリーは100gあたり515kcalで、1個(20g)あたり103kcalになります。カロリーメイト1個が100kcalなので、ほぼ同じになるのだそうです。

おまけに、糖分をたっぷりと含んだ甘いおやつは、脳のエネルギー消費量が高いお子様においては、食事だけでなく、とても必要なものとなります。私達が疲れを感じた時、妙に甘い物が食べたくなるのが、まさにコレ!甘い物=糖分は、脳をリラックスさせる働きがあり、リラックスしている時にこそ、集中力が発揮され、集中することで注意力を維持する効果も高くなるということで、受験生にとっては“甘いおやつの効用”はポイント!のひとつかもしれませんね。

【ちんすこう】は簡単な材料で作ることができる超シンプルなお菓子です。

ご家庭でも簡単に手作りできるんですよ!

夏休みのお疲れ時の甘いおやつorカロリーメイト的なおやつに、お子様とぜひチャレンジしてみませんか。

ラードの代わりにショートニングでもOKですし、今回はもっと簡単にサラダ油(キャノーラ油etc.)を使いました。また、砂糖を三温糖や黒糖に代えて作り、ミネラル成分たっぷりにしてもいいですし、小麦粉の一部の量を抹茶やココアに入れ替えてもバリエーションアップの【ちんすこう】になりますよ~♪

【ちんすこう】 約20個分

・薄力粉 340g

・サラダ油 130g

・三温糖 130g

①ボウルに三温糖と油を入れ、三温糖の粒が見えなくなるまで混ぜる。

②①に小麦粉をふるい入れて、ヘラでさっくりと混ぜ合わせる。

③楕円形に成形(市販のちんすこうのように)して、オーブン(予熱あり)170℃13分~15分で焼いたらできあがり!

*やわらかすぎて成形しにくい時は、30分位冷蔵庫に入れてみてください!

気になる”ズッキーニ”!

ここ数年で一般的になった感のある野菜のひとつに”ズッキーニ”があります。

見た目は胡瓜のような”ズッキーニ”は、胡瓜の仲間ではなくカボチャの一種!

その成長過程はカボチャとよく似ていて、皮を固くし、形を丸くしたらカボチャの実にもよく似ています。

カボチャとの違いは、実が完全に熟し切る前に収穫する点と、中に空洞ができない点なんだそうです。

そんな”ズッキーニ”の気になる栄養価ですが、栄養価の中で特に多いのが、ビタミンB群とビタミンAの一種であるカロテンです。 また、ビタミンCや食物繊維、カリウムも豊富に含んでいます。

これらの栄養がもたらす気になる効果ですが、次のようなものがあります。

【カリウム】 むくみの原因となるナトリウムを排出させる役割があります。

カリウムが不足すると食欲不振を招いたり、足がつりやすくなってしまいます。

食欲不振等は夏バテの原因にもなるため、意識して摂取したいものです。

【ビタミンB群】 皮膚などの粘膜を元気にし、疲労回復を助ける効果があります。

不足すると、吹き出物や口内炎ができたり、夏バテの原因となるため、しっかり摂取しましょう。

【カロテン】 体内でビタミンAに変わり、目の疲労回復や視力回復に役立ち、免疫力アップにも効果があります。

【ビタミンC】 美白効果やお肌のコラーゲンを作り出す効果があり、さらには白血球を元気にする作用があって、病気に負けないカラダ作りに役立ちます。

“ズッキーニ”は、このように夏バテの解消にも役立つ、夏こそたくさん食べたい野菜だ

ったんですね。

“ズッキーニ”の食べ方としては、南仏料理のラタトュイウが有名ですが、クセがなく淡

泊な味わいなので、茄子のように様々な料理に活用できます。 煮崩れしにくいため、煮

込んでカレーやスープ、天ぷらやフライ等の揚げ物、お味噌汁の具などにもオススメ!

トマト味、醤油味、味噌味など、どんな味付けにも合うので、普段の料理にも活用したい

ものです。

今回は、暑くてジメジメな夏を乗り切るレシピとして、「冷やし麺」にチャレンジです。

【ズッキーニと豚肉のあえ麺】です。 中国料理においては、おふくろの味なんだそうで

すよ!

【ズッキーニと豚肉のあえ麺】 2人分

・ズッキーニ 200g(1本)

・豚バラ肉(塊) 150g

・サラダ油 大さじ1

・醤油 大さじ1

・生姜(みじん切り) 小さじ1

・白ネギ(みじん切り) 大さじ1

・紹興酒(料理酒でOK)大さじ1

・塩 小さじ1

・ごま油 小さじ1

・中華麺 2玉

・貝割れ菜・パクチー等 適量

①ズッキーニと豚バラ肉は、各々1㎝角に切る。

②フライパンにサラダ油を熱し、豚バラ肉を入れて強火で軽いキツネ色になるまで炒める。

③醤油、生姜、ネギ、紹興酒を順に入れ、それぞれ炒め合わせて、さらにズッキーニと塩を加えて、炒め合わせる。

④蓋をし、中火に落として、ズッキーニに火が通るまで、約3~4分ほど蒸し煮にする。

⑤ごま油を加え、ひと混ぜしたら火を止めて、ボウルに移して冷ましておく。

⑥鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺をゆでる。 ザルに取って水洗いして冷たくし、しっかり水気を切る。

⑦器に麺を盛り、④をのせて、お好みで貝割れ菜やパクチーをトッピングしてできあがり!

元気玉=“味噌玉”って!?

江戸時代には、『医者に金を払うよりも味噌屋に払え』ということわざが生まれたほど、味噌は昔から日本人には欠かせないものでした。

昔ながらの製法で造られているお味噌が美味しいのは、微生物の力でアミノ酸や旨味成分が生まれているからこそ!

味噌は、大豆に塩、麹を加えて発酵させて造られます。

大豆は、白から茶褐色の色をしていますが、発酵の過程でだんだんと色が濃い色となっていきます。

実は、この色素成分が、味噌独特の色素成分(メラノイジン)であり、この色素成分に抗酸化作用があって、皮膚や粘膜の老化や免疫力の低下を防ぐ働きがあるのだそうですよ。

また、お味噌はたんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富な機能食品です。

『味噌汁は朝の毒消し』とも言われるほど朝一杯のお味噌汁は、ぜひ飲んで欲しいオススメ朝食のひとつです。 夕食を食べてからおおよそ10時間近くもエネルギーを摂取していないため、朝起きたてのカラダや脳は全くのエネルギー不足になっています。 当然朝から活発に動くためには相応のエネルギーが必要になります。 朝ごはんを摂取することにより、脳の働きを活発にして、集中力や記憶力を高めることができるのは周知のところですよね。

また、朝食後は体温が上昇して代謝が高まりますから、加えて太りにくいカラダを作り、便秘解消の効果があるとも言われています。 お味噌に含まれるビタミンB群がカラダを目覚めさせてくれてカラダを温めて代謝アップにつながり、カラダに栄養素を摂り込むためにも、アミノ酸が吸収されやすい汁物で取り込むことは、朝食には不可欠となってきます。 なので、そんなお味噌を手軽に摂取できるのが、“味噌汁”ということなのです!

とは言え、忙しい日常で、毎日お味噌汁を飲むこともままならいというご家庭も多いのではないでしょうか。

そんな時に、オススメしたいのが【味噌玉】です。

実は、【味噌玉】は戦国時代からあったもので、武将たちが味噌を丸めたものを焼いて携帯していた「元祖インスタント食品」なのだとか。 まさに‘元気玉’なのです。

そして、「戦国時代の武将は【味噌玉】を常備して戦いに挑んでいた!」なんて、受験生にとっては、パワーがみなぎってくる勝負飯になるかもしれません~♪

美味しいお味噌は、出汁がなくてもとっても美味!

自家製味噌なら、さらに最高なのでしょうが、出汁が出るような食材(乾物でOK!)を入れることによっても、さらに深みのある味になりますよ。

そんな乾物の食材に、海藻類やネギ類の香味野菜を取り入れることにより、カラダも頭もだるくなりがちな、蒸し暑くてしかも雨の多いこれから時期に、体内に滞り続けネバネバ状態になった水分(「痰」と言うそうですが)を取り除く働きもするそうです。

乾燥わかめやとろろ昆布、焼海苔や乾燥ねぎなどを具材として取り込んで、【味噌玉】を手作りしておいて、慌ただしい朝食に、塾弁のお供に、ぜひ取り入れてみませんか。

【味噌玉】 約10玉位

・味噌 120g

・かつお節 1パック

・焼海苔 2g:もみ海苔ひとつまみ

~普通の海苔をちぎってもOK!

・乾燥ねぎ 2g

*小口切りにした青ねぎ1本を耐熱皿+キッチンペーパーの上にバラバラに置いて

レンジ500w3分~で乾燥させます。

- アレンジ乾燥具材:乾燥ワカメ+かわいいお麩、 とろろ昆布+乾燥ねぎ

切干大根(カットしておく)+擦りゴマ 各2gを目安に入れる。

①すべての材料を混ぜる。

②ラップに12~13gずつ分けて、空気を抜いて包んで密封し、タッパー等に入れて冷蔵庫で保存する。

☆乾物を混ぜただけなので、10日位は保存できますが、1週間くらいで使い切るイメージで作ってみてください。

☆後は、飲みたい時にポンと【味噌玉】を器に入れて、お湯150cc位を注ぐだけでいただけます。

食べるお薬=“キャベツ”

最近では、暖かいを通り越して、季節にそぐわないような暑さがカラダに堪えます。

そんな毎日の食事で、野菜を食べる時に「健康」のことを意識していますか。

「健康」のことを考えて、ひとつひとつの野菜の特徴を知り、お家でできることからすぐに始められる食事法のひとつに“薬膳”があります。漢方で聞くことの多い“薬膳”ですが、小難しいイメージがあるためあっさりと聞き流し、健康を目指す家庭の“薬膳”のひとつと言うことで、別名「食べるお薬」と呼ばれている“キャベツ”についてお話してみます。

まだまだ巷では春キャベツが出回っており、煮ても焼いても炒めても、もちろん生でも美味しい万能野菜の“キャベツ”!

“キャベツ”の栄養成分には、ビタミンC、ビタミンK、ビタミンU、カロテンやカリウム、食物繊維等の栄養素が豊富に含まれています。

栄養成分の中でも特徴的なのが、ビタミンCとビタミンUです。ビタミンCは皮膚や血管の老化を防ぎ免疫力を高める働きを持つ抗酸化ビタミンで、ビタミンUは胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復する働きがあり、キャベツから発見されたビタミン様物質が別名【キャベジン】と呼ばれているものです。また、この時期にしか食べることができない“春キャベツ”には、特にビタミンCやカロテンの含有量が多くなっています。しかし、キャベツ特有のこれらは、水に溶けやすく熱にも弱いため、サラダなど生で食べられることが多いのも、このためだと思われます。でも、生だと食べられる量にも限界が~。

そこで、今回は、とにかく、“キャベツ”がたくさん美味しく食べられて、猛烈な寒暖差・気温差からくるカラダの不調やだるさの解消にも◎!な、【キャベツ&あさりのアクアパッツァ】のご紹介です。

“あさり”はビタミンやミネラルが豊富な滋養強壮効果が高い食材で、これまた、旬の食材のひとつです。胃腸の働きを改善する“キャベツ”と食べ合わせることによって、疲労回復効果が期待できるのです。なにより、“キャベツ”と“あさり”の組み合わせが、カラダの水分バランスを整えて、むくみやだるさの緩和に役立ってくれます。

また、【アクアパッツァ】でトマトを入れることにより、“あさり”と“トマト”の相乗効果で、加熱した時に出る出汁の旨味成分の相性は抜群になります。そして、栄養素もたっぷり含まれ、それが無駄なく摂れることでBEST!なメニューとなるのです。

最後に“レモン”をかけると風味が良くなるとともに、“レモン”のビタミンCがミネラルの吸収をさらに助けてくれる【アクアパッツァ】です。

【キャベツ&あさりのアクアパッツァ】 2人分

・キャベツ 1/3玉(約250g)

・しめじ 1/2パック

・プチトマト 1/2パック

・あさり 1パック(約200g)

・オリーブ油 大さじ1

・ニンニク 1片 ~潰しておく

・酒・水 各1/2カップ

・醤油 大さじ1

・ブラックペッパー、輪切りレモン ~少々

①下処理として、あさりは殻を洗い、塩水につけておく。(塩分量は総量の3%程度)

②キャベツは3~4㎝角のざく切り、しめじは小房に切り分けておく。

③フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、中火にかけて、ニンニクがフツフツしてきたら、キャベツ、しめじ、あさりを入れてサッと炒める。

④酒と水を入れ、蓋をして10分程度蒸す。途中蓋を開けて、大きく全体をかき混ぜて、プチトマトを入れて、さらに2~3分煮込んでできあがり!

*仕上げにブラックペッパーと輪切りのレモンをトッピングし、塩で味の調整をします。

*トマトが崩れすぎないうちに火を止めるのがポイントです。

“たまご”も~春が旬!?

春キャベツや菜の花、アスパラガスや新玉ねぎetc.春が旬の野菜がたくさん出回っています。春の食材の特徴は、野菜であれば繊維がやわらかく、甘味が強いこと。また、苦味がある野菜が出回るのもこの季節の特徴です。

山菜の辛味や苦味成分には抗酸化効果があると言われ、季節の変わり目の体調を崩しやすい時期に身体の内部環境を整えてくれる効果があるようです。そして、つらいつらい花粉症にも効果が期待されている春野菜が多いのも要注目!旬の食材には、不思議とその時期の人間の身体に必要な栄養や効果が含まれているのですね。

ちょっと変わったところで、生命が息吹く春は“たまご”も旬!なんですって。

植物が芽吹き、虫たちが地中から顔を覗かせる春は、鳥や動物たちにとってそれらを糧とすることを考えれば、‘なるほど~♪’と頷けます。

ニワトリも暖かくなってくると健康的に活動し始めるワケですから、“たまご”もおいしくなるはずです。

たまごはここ何年間も店頭価格の変動が小さく、また栄養価は高いので、「物価の優等生」「栄養価の優等生」と言われているのはお母様方もご存じのことだと思います。

また、たまごは、気泡性(メレンゲ・ケーキなど)、乳化性(マヨネーズなど)、凝固性(茹で卵や茶碗蒸しなど)という3つのチカラを発揮して料理の幅を広げ、食卓を楽しませてくれてハッピーな気分にしてくれる食材ですね。

自然界を生き抜いてきた食材の持つパワー&エネルギーをいただけ!とばかりに、“たまご”の甘味と色味が際立つ、ふわトロッ!とした<スパニッシュオムレツ>のレシピのご紹介です。卵だけでも美味しいオムレツですが、具材が何でもたっぷりと入ると、味も見た目もボリュームアップ。具材と卵を混ぜて、器に入れ、オーブンで焼けばいいので、夕食や塾弁のおかずにも便利です。そして、何より子供さんからも美味しいと言ってもらえること間違いなしのレシピになっていますよ!

<スパニッシュオムレツ> 4人分

・卵 5個

・牛乳 50cc

・パセリ 1株(みじん切り)

・木綿豆腐 100g

<具材>

・ジャガイモ 中1個 ・玉ねぎ 中1/2個

・ベーコン 2~3枚 ・人参 1/3本 ・ピーマン 小1個 ・ブロッコリー 1/4株

・キャベツ 3枚

・オリーブ油 大さじ1

・塩こしょう 適量

・とろけるチーズ 80g(内半量トッピング)

- ボウルに卵を割り入れ、牛乳とパセリ、チーズを入れて卵液を作っておく。

- 具材を適当な大きさに切り、フライパンにオリーブ油を入れて炒め、塩こしょうをする。

具材がしんなりしてきたら、豆腐を入れて炒め、①の卵液を入れたらサッとかき混ぜて、耐熱容器に流し入れる。

③途中、オーブンに180℃ 18~20分で予熱を入れておいたところに②の容器を入れて、お好みの焼き加減で焼いたら、できあがり!ケチャップをかけて召し上がれ♪

もちろん、フライパンで焼き上げることもできますが、私の場合は、オーブンに入れてし

まうと手が空くので、オーブン焼きがラクですね~♪

卵液に入れる具材は、冷蔵庫内にあるもので何でもOK!です。

ぜひ、ご家庭でお好みの【スパニッシュオムレツ】を見つけてみてください。

脳の発達に欠かせない食材~!?

日々のお勉強に頑張る子供たちの体にやさしくて、さらには「脳の発達に欠かせない栄養素」とは何でしょうか。

頭のいい子を育てる「脳の発達に欠かせない栄養素」として着目されているのが、DHA(ドコサヘキサエン酸)、たんぱく質、ブドウ糖です。

- DHA;魚の脂肪に含まれる脂肪酸のひとつで、脳の神経細胞を増やし、神経細胞の成長を促して脳の活性化を行います。集中力と記憶力をアップする働きがあります。

代表的な食材には、いわし、サバ、鮭があります。理想的なDHAの摂取量は1日15gで、お刺身の場合、マグロのトロは5切、ブリなら7切、焼魚の場合、サンマならば半尾、小イワシで2尾くらいと言われています。そして、缶詰の場合、サバ缶だと1/4缶、イワシの味付缶ならば1缶の量で摂取できます。

- たんぱく質;肉、卵のたんぱく質は大切です。牛肉は、鉄分、ミネラルを多く含むので記憶力、集中力、さらに注意力をアップさせてくれます。豚肉には、ビタミンB1が多く含まれるので、細胞間の伝達を助けてくれます。卵&大豆もすごく優秀な食材でレシチンという栄養素を含んでいて、特に、卵黄は記憶力を良くし、卵白はたんぱく質により注意力を高める効果があります。

- ブドウ糖;脳のエネルギー源になれるのはブドウ糖だけ。脳には1日約120gのブドウ糖が必要(目安でいうと大さじ14杯の砂糖)ですが、ブドウ糖は体内で長時間蓄積できないので、3食からきちんと補給する事が重要で、ごはん、パン、麺類、砂糖など、甘いものだけでなく、炭水化物全般でもブドウ糖の摂取は十分できます。

また、野菜、果物は、体のバランスを整えて、記憶力を活性化します。

受験勉強で生活リズムが狂い、肌が荒れたり、カゼをひいたりしないためにも最低限、ビタミンCの摂取は心がけたいものです。

何事においても、バランス良く取り込むことは必須です!

では、わかりやすいところで、どんな食材を選んで食べるようにすると、脳の働きを良くすることができるのでしょうか。

『17日間ダイエット』(マイク・モレノ博士著)という本の中で、【頭にいい17種類の食材】を紹介していたのでお伝えしてみます。

~脳にいい食材17選~

- 牛肉(赤身);記憶力、集中力を上げるとせれる鉄分とミネラルが豊富

- ビーツ;ロシア料理の「ボルシチ」に使われます。脳細胞間の信号伝達を助けます。頭の回転が速くなるかも~。野菜ジュースに入っていますよ!

- ブルーベリー;ブドウ糖の消費効率を上げて脳細胞間の信号伝達をよくするアントシアニンを多く含みます。

- ブロッコリー;抗酸化作用を持ち、脳組織を守る植物性栄養素を含有します。

- ニンジン;βカロテンなど脳組織を保護します。

- 鶏肉;注意力にかかわる脳内物質であるドーパミンを含み、思考や反応のスピードが上がり、やる気が出るとされます。

- 柑橘類;ビタミンCや抗酸化物質を豊富に含み、記憶力向上や脳細胞の損傷予防効果があるとされている。

- 枝豆;脳細胞間の信号伝達を助けます。

- 卵黄;記憶力を良くします。

- 卵白;脳を覚醒状態に保つ働きがあり、注意力を高めます。

- 唐辛子;辛味成分のカプサイシンが血液の循環、消化能力を高めます。高揚感も高めます。

- さやえんどう豆、インゲン豆;脳を活性化するブドウ糖を含有し、エネルギーレベルを安定させて注意力、集中力を保ちます。

- 豚肉;豊富なビタミンB1が神経細胞を保護し、細胞間の伝達を助けます。

- レタス;神経細胞を元気に保つ作用を持つ葉酸が豊富。

- ほうれん草;記憶力、集中力を高める鉄分が豊富。

- マグロ;細胞間の伝達を良くする神経線維の生成、維持を助けます。

- ヨーグルト、チーズ;頭をスッキリさせる作用が多くあります。

身近な食材で簡単に摂取できるものばかりですよね。

そこで、今が旬の“ブロッコリー”が安売りされていたので、これを使って、ブロッコリーだけなのに美味しくて満足できるパスタを作ってみました。茹でて食べるだけのブロッコリーではもったいないですから~♪

【ブロッコリーパスタ】 3~4人分

・ブロッコリー 1株

~食べやすい小房にカット

・パスタ(お好みで) 200g

・バター 60g

・ニンニク 1片(潰しておく)

・パスタの茹で汁 100cc~:お好みで調整

・粉チーズ 60g:約大さじ5

・塩・こしょう 適量

①パスタを茹でる。塩を小さじ3位(1%の塩分のお湯で)位入れて!:分量外です。

②フライパンにバター1/3とニンニクを入れ、香りが立つまで弱火で炒めたら、ブロッコリーを入れて、ゆっくりと炒める。

③少ししんなりしてきたら、塩・こしょうで味を付けて、残りのバターを加え、パスタの茹で汁を入れて、良く混ぜ合わせる。~*乳化といいます!

④③に茹でたパスタと粉チーズを加え、火を止めてしっかりと混ぜ合わせる。

⑤味を塩・こしょうで再度整えて、器に盛り付けてお好みでチーズをかけて完成!

★粉チーズがない場合は、スライスチーズ1枚に対して、レンジ600w2分チン!して、取り出した後、10秒足らずでカリカリになるので、それを砕いて粉チーズに♪

★パスタはショートパスタのペンネ等でも美味しいですよ。

“ママのアイデア”お料理満載で、脳の発達に欠かせない食事を食卓に並べてみてはいかがでしょうか。

基本のダシ~♪

日本人の食事に欠かせない“出汁=ダシ”。

普段の食生活で、何気無く使っているダシですが、毎日のメニューを考える上で、肉や魚、野菜などの食材の栄養バランスは気にしつつも、肝心な出汁の栄養についてはあまり考えることは無いのではないでしょうか?

汁物や鍋などの美味しいスープや、煮物などにも大活躍のダシでも、料理の引き立て役や脇役としての影の存在的な役割です。

しかし、ダシの栄養は吸収も良く、色々な効果が検証されているのですよ。

“ダシ”にも種類があって、‘昆布だし’‘かつおだし’‘いりこだし’‘アゴだし’に昆布&かつおの‘合わせだし(一番だし)’‘椎茸’や‘鶏肉’等々、多種多様な種類がありますね!

そんな豊富な食材から出る“ダシ”の栄養とその効果は、健康になるための秘訣がいっぱいなのです。

その中でも今回は、一般家庭で最も使われているだろう‘昆布だし’と‘かつおだし’にクローズアップしてお話します。

‘昆布だし’の昆布に含まれる主な栄養

- ミネラル(カルシウム・鉄・ナトリウム・カリウム・ヨウ素)

- 水溶性食物繊維

- 旨味成分

特に、カルシウムは100g中の含有量が、なんと牛乳の6倍以上にもなるというから、驚きです。 水溶性食物繊維は、糖質や脂質の吸収を抑え、塩分の排出をしてくれる作用があるため、様々な病気の予防になります。 旨味成分のグルタミン酸は、胃腸の働きを促し、旨味があることで減塩効果が期待できます。

‘かつおだし’の主な栄養

- たんぱく質

- ミネラル

- ビタミン類(ビタミンB1・B2・D etc,)

- 必須脂肪酸(EPA・DHA)

- 旨味成分

鰹節は、約7割がたんぱく質という高たんぱくな食材です。 そのたんぱく質の中には、必須アミノ酸がバランス良く含まれています。 また、鰹節に豊富に含まれるカルシウムは出汁の中にも溶け出すので、カルシウム不足を補うことができますし、ビタミン類は、良質なたんぱく質を体内に取り込むために必要な栄養素です。 そして、必須脂肪酸のEPA・DHAは、ご存じ脳の活性化には欠かせない、【受験生の友】!

これが豊富に含まれているとなると、‘かつおだし’侮れませんね。

また、‘かつおだし’には、脳内の血流が良くなるはたらきが実証されていて、脳や眼の疲労回復改善や精神的な疲労感改善、肩こり改善や記憶力・集中力アップといった、お子様のみならず、ご家族全員で摂りたい効果が豊富!

“ダシ”の効果は、身も心も軽々に、頭をはっきりスッキリとさせてくれるのです。

‘ダシ’の栄養素を効果的に摂る方法

☆‘昆布だし’の注意点

昆布はできるだけ乾燥させた状態で保存します。 常温保存でも大丈夫ですが、より美味しい状態でいただくには、冷蔵庫保存がオススメ! 栄養と旨味を余すところなく出汁にするには、昆布の繊維に逆らって、横にカットすることが大事です。 また、昆布の表面についている白い粉は、大切な旨味成分なので洗い流してはいけません。 固く絞ったお布巾でサッと拭く程度で十分です。

☆‘かつおだし’の注意点

鰹節は、できれば本枯れ節の鰹節を使うたびに専用の削り器を使って削ることがオススメですが、ハードルが高い感じです。

なので、鰹節も乾燥させた状態で保存し、冷蔵庫保存がオススメです。

そんな素晴らしい栄養効果がある “ダシ”をご家庭でも簡単に取って活用していただけるように、【基本の出汁の取り方】のご紹介です。

和食の基本とも言われる昆布&かつおの合わせだしで、失敗の少ないしっかりとした出汁の取れる「煮だし法」をお伝えしますよ!

【基本のダシのとり方】 ~一番だし:昆布&かつおの合わせだし~

・水 2000cc

・昆布 20g

・花かつお(鰹節) 40g

①昆布の表面を固く絞った濡れ布巾でサッと拭き、両端に何か所か切り込みを入れる。

②分量の水の中に①を入れ、しばらく置いた後、中~弱火で沸騰直前まで、火にかける。

*沸騰直前の見極め方は、昆布の周辺に小さな泡がたくさん付き、鍋の上に湯気がフワフワ立ち上がりだしたら、もうすぐ沸騰します。

③②の沸騰直前で昆布を取り出し、沸騰したら少量の水を差して沸騰がおさまれば、鰹節を全量一気に加える。

④③がひと煮立ちしたら、すぐに火を止め、アクを取り除く。

⑤鰹節が沈み始めたら、ザルにキッチンペーパーを敷いたボウル上で静かに濾して、一番だしのできあがり!

【基本のダシ】で、お好みの具材を煮込み、ご家庭のお味噌を溶いてお味噌汁を、また出汁を使って煮物や蒸し物などに活用して、隠れた素晴らしい栄養をたっぷりと体内に摂り込みましょう!

毎日の少しずつの基本の取り組みは、カラダを作るためにも大切です。 カラダもお勉強の基礎力と同様に毎日の積み重ねということでしょう♪

眼精疲労にも『春野菜』!

スーパーの店頭では、たくさんの『春野菜』が出回っています。

春キャベツに新ジャガ、新玉ねぎ、筍、ふき、タラの芽、アスパラ、菜の花、そら豆にえんどう豆、ニラや新セロリ、新ごぼう等々、今が旬の『春野菜』、春にしか食べることのできない『春野菜』です。

今並んでいる『春野菜』は、前年の寒い時期(晩秋から冬)に種まきをし、また苗を植え付けた野菜たち。寒い冬の時期に地中に根を張り、我慢してじっと暖かくなるのを待っていたのです。だから、春が来て気温が少しずつ高くなってくると同時に少しずつ大きくなってきた野菜たちなので、柔らかくて甘味もあり、瑞々しいのです。栄養もたっぷりと蓄えた生命力にあふれた『春野菜』ですが、強い香りや独特な苦味を持つものも多いのが、『春野菜』の特徴のひとつ。この香りや苦味の成分には、冬の間、人間の体内に溜まってしまった老廃物を排出する働きがあるとも言われ、あらゆる病気の原因やカラダを老化させる原因にもなる活性酸素を除去する抗酸化力がたくさんあるとも言われています。

「薬膳」の考え方では、春は食物同様に人間のカラダも目覚める季節で、冬の間に落ち込んだ新陳代謝のせいで、結果、溜め込んだ脂肪や毒素、老廃物などを解毒・浄化するデトックス効果があるのが『春野菜』と言われています。

栄養素だけでなく食材の持つ味わいも、「春は苦味、夏は酸味、秋は甘味、冬は厚味(こってり味のこと)」という具合に季節ごとに変化します。「春は毒消しの苦味、夏は疲労回復の酸味、秋はエネルギーを蓄えるための甘味、冬は身体を温めるための厚味」と本能的に求める味とも一致しているのです。

また、春の季節には五臓(肝・脾・心・肺・腎)の中の「肝」によい食物を食べると良いと言われています。「肝」とは、肝臓だけではなく、目・神経・筋肉・爪も含まれており、解毒や血液の貯蔵にも関係しているところなので、漢方の世界では、【肝は目に通じる】とも言われているのだとか。目が疲れている時には、肝臓の機能が落ちていて疲れているということなのだそうですよ。

4月になり、新学年となって、お勉強に頑張っているお子様にとっては目の疲れは切実ですね。

今回は、【肝は目に通じる】ということで、眼精疲労予防にもなる『春野菜』をふんだんに使った簡単レシピをご紹介します。

『春野菜』を、お子様にも食べやすいクリーミーなパスタに取り入れたレシピですよ!

『春野菜』のえぐみや苦味は、牛乳や生クリーム、さらにチーズのような乳製品との相性が実は抜群なのです~♪

牛乳や乳製品のコクと旨味のおかげで、筍、菜の花etc.の『春野菜』がまろやかでミルキーな味わいに仕上がります。乳製品の風味が加わることで、『春野菜』の特有のえぐみも気になりませんよ。

【春野菜たっぷり★クリーミーパスタ】 2人分

<春野菜>

・筍 100g(小1/2本)

・そら豆 3~5房

(房から取り出し、下茹で後皮をむく)

・スナップえんどう 50g

(下茹でして、半分に裂いておく)

・グリーンアスパラ 4本

(はかまをとり、食べやすい長さにカット)

・菜の花 Ⅰ/2束

・春キャベツ 2枚(食べやすい一口大にカット)

・ベーコン 2枚(細切り)

・パスタ~フェットチーネ 150g(クリームが絡み易いように平麺です)

・牛乳 1と1/2カップ

・小麦粉 小さじ2

・コンソメ(顆粒) 小さじ2

・粉チーズ 大さじ2

・バター 10g

・塩こしょう 適量

①筍は、ヌカで下茹でした状態から、穂先は薄切りに、根本は繊維に沿って短冊切りにする。そら豆、スナップえんどうも下茹でして、準備をしておく。他の春野菜はカットのみ、パスタと一緒に茹でていきます。

②鍋に熱湯を沸かして、パスタを茹でていく。パッケージの茹で時間の2~3分前から、アスパラ・菜の花・キャベツを入れて茹で上げます。

③フライパンにバターとベーコン、筍を入れて炒め、小麦粉を入れて炒め絡めていく。そこに牛乳を2~3回に分けいれて、ダマをのばしながら、コンソメと粉チーズも入れていく。そら豆も入れて、ごく弱火でトロミが付くまで煮たら、火を止める。

④塩こしょうで調味して、②が茹で上がったら、よく水気を切って加え、サッと絡めたらすぐにお皿に盛り付けて!

★春野菜は、なんでもOK!野菜の硬さによって、下茹でするかを考えます。

基本はパスタと一緒に茹でていきますが、お鍋に入れるタイミングは調整してください。

唐揚げのおはなし

お弁当やランチ&定食のスター選手、【唐揚げ】!

小・中・高校生にテンションの上がるおかずとして選ばれる第1位も【唐揚げ】です。

お腹が空けば、いつだってどこだって嬉しい肉料理のひとつではないでしょうか。

今年度から、塾デリカでも、ワンハンドで食べられる単品メニューとして、【国産鶏肉唐揚げ】が新登場しています♪

【唐揚げ】は揚げ物だから、太ってしまうのでは~(!?)

No!No!No!太る原因は、揚げ物の【唐揚げ】なのではなく、摂取カロリーが消費カロリーを超えるから!

実は【唐揚げ】は、揚げ物の優等生なんだそうです。

まずは、【唐揚げ】の栄養学のおはなしです。

①良質なたんぱく質を多く含みます。

【唐揚げ】の美味しさを司るのは、“鶏肉”。必須アミノ酸をバランス良く含む良質なたんぱく質&コラーゲンがたっぷり含まれているため、疲労回復効果が高く、美肌やカラダ作りには嬉しい一品です。また、老化や肥満の引き金になる「脂質」は低い含有量となっています。

②吸油率は揚げ物の中で最小レベル。

揚げ物で気になる‘油の吸油量’。他の揚げ物と比較すると、天ぷら15~25%フライ10~20%唐揚げ6~8%。揚げ物の中では油を吸いにくいことがわかります。

カラダに良い油で揚げることがポイント!塾デリカでは、米油を使用しており、カラリと上がった【唐揚げ】をお楽しみいただけますよ♪

③カロリーは、「生姜焼き以上」、「ハンバーグ、トンカツ以下」

【唐揚げ】1食(鶏モモ肉150g)のカロリーは362㎉、生姜焼き(340㎉)より多く、ハンバーグ(439㎉)、トンカツ(486㎉)よりも少なめです。

ただし、定食になると、付け合せやごはん、汁物などが加わるため、全体で700㎉超えという高い値になることも!

【唐揚げ】で積極的にダイエット効果&美容食として活かすポイントは、一緒にビタミン類を摂ることです。コラーゲンの合成には「ビタミンC」を、たんぱく質・アミノ酸の分解合成には「ビタミンB」が必要で、ニンニクが効いた【唐揚げ】をチョイスして、レモンを搾って食べましょう。合わせる野菜は、ブロッコリーやパプリカのようなビタミンを多く含むもので、フルーツもOK!ごはんは半分量に抑えてみましょう。

今回はご家庭でも、ヘルシーで高たんぱくな“鶏肉”を【唐揚げ】にし、大人の方もお子様も皆さんで楽しめる変わり【唐揚げ】をご紹介してみます。

まずは、【基本の唐揚げ】から~!

【基本の唐揚げ】

・鶏モモ肉 300g

- 醤油 大さじ1

- 料理酒 大さじ1

- 生姜&ニンニク 各小さじ1 ~すりおろしたもの

・片栗粉 50~70g

①鶏モモ肉を食べやすい大きさに切り、●に30分位漬け込む。

②片栗粉をまぶして、170℃の揚げ油で4~5分、表面がカリッとして中に火が通るまで揚げる。

【パリモチ食感★香り揚げ】

・鶏ムネ肉 300g

- 塩 小さじ1

- 料理酒 大さじ1

- 青のり&白すりゴマ 各小さじ2

- ごま油 大さじ2

・片栗粉&薄力粉 各50g

①鶏ムネ肉は長さ2㎝のぶつ切りにし、●を揉み込んで30分ほど漬け込む。

②片栗粉&薄力粉をまぶし、170℃の揚げ油で衣が固まってきたら時々返しながら、4~5分揚げる。

【サクサクスパイシー風唐揚げ】

・鶏ムネ肉 300g

- ニンニク 小さじ2 ~すりおろしたもの

- シナモン・ナツメグ 各小さじ1

- チリペッパー 小さじ2

- 塩、クミンパウダー 各小さじ1

- 白こしょう たっぷり

- 料理酒 大さじ1

・片栗粉 約20g

*片栗粉&薄力粉 各40g + 水 100cc

①鶏ムネ肉は食べやすい大きさにぶつ切りにし、●も揉み込んで30分ほど漬け込む。

②①の水気を切って、片栗粉20gをまぶし、*を混ぜ合わせた衣にくぐらせて、170℃の揚げ油で衣が固まってきたら時々返しながら、4~5分揚げる。

塾デリカ試食会★2019

今年も新年度の移行に伴い、「塾デリカ試食会」が各教室にて開催中です!

牛田教室を始めとして、国泰寺教室・東雲教室・五日市駅前教室、そして新年度から塾デリカ導入の西風新都教室で開催しています。

新年度から「お弁当=‘塾弁’」が必要になってくる新5年生、また新6年生のお子様と保護者の方々を対象とした「試食会」です。「お弁当=‘塾弁’」を栄養面から、さらにパワーアップさせた“塾デリカ”ですよ!

‘デリカ’とは、ドイツ語で‘おいしい’という意味!

『一汁三菜』を基本とした、お食事パターンのお弁当で、安心・安全な食材や無添加に近い天然素材の調味料にこだわった、カラダにやさしく、頭にも良い栄養を豊富に取り入れた“塾デリカ”です。

『一汁』は、こだわりのある出汁(アゴだしや昆布だし等)から作られている‘だしの素’を使い、甘味のでる野菜を煮込んで作るカラダの芯からホッ!とできる一品として提供している人気の味噌汁と、スープです。特に、味噌汁の味噌には国内産の大麦こうじと有機大豆から作られている‘麦味噌’を使っているこだわりの「田舎味噌」を使用していますよ。

『三菜』は、毎日12~15品目の食材を使用したメイン&副菜で構成されていて、体力&脳力、精神面にも強化できることを目指した、塾ならではのこだわりのあるものに仕上がっています。また、お野菜が豊富に使われていることは“塾デリカ”ならではの自慢のひとつにもなっていますよ。

1日のメニューコースは、魚や肉がバランス良く組み込まれている【応援デリカ】、また栄養バランスが瞬時に摂り込めて、ガッツリ!と食べていただけるように考えられた【のっけデリカ】となっています。そして、今年度から導入されるワンハンドで食べられる「新メニュー」の【国産鶏肉唐揚げ】と、単品注文が可能となる【旬のフルーツ】です。

【旬のフルーツ】はプラスαすることで、免疫力を強化することから、風邪予防や疲労回復には欠かせませんね~♪

そして、毎月19日は、語呂合わせで‘塾の日’!

それにちなんで、私から受験生の皆さんに向けてのエール(!?)としての応援メインメニューを提供させていただいています。脳活に良いものや、カラダ&ココロが元気になるもの、受験に向けてのゲン担ぎの縁起物など、とにかく食べて美味しいメインのスペシャルメニューですよ。お楽しみに~♡

「塾デリカ試食会」では、【応援デリカ】と【のっけデリカ】のプチサイズを召し上がっていただき、【応援デリカ】の三菜には、‘国産鶏肉唐揚げ’を取り入れていただいて「美味しい~」のお声をいただいています。また、【のっけデリカ】では、代々先輩方の人気メニューである、噂の‘ドライカレー’をほんの少しですが味わっていただきました。

「まだ食べた~い!」とのお声もいただきましたので、噂の甘~い【ドライカレー】のレシピを簡単バージョンでご紹介です。簡単に作れて、汁気もないので『塾弁』としても活用していただけますよ!

【噂の!★ドライカレー】4人分

・合挽ミンチ 200g

・玉ねぎ・人参 各200g (みじん切り)

・なす Ⅰ/2本 (みじん切り)

・パプリカ赤・黄 各1/4個(みじん切り)

・生姜・ニンニク 各1片(みじん切り)

・カットトマト缶 200g~1缶

・塩こしょう 少々

・ケチャップ 50cc(1/4カップ)

・コスモカレー(中辛) 70g(約1/2袋)

①フライパンに油をひき、生姜・ニンニクを炒めて、香りが出てきたら、ミンチとみじん切りにした野菜を入れて、塩こしょうをして炒める。(しんなりするまで、炒めます)

②①にカットトマト缶、ケチャップ、コスモカレーを入れて、後は煮込むだけ!

*普通のカレールーでもOK!2~3かけを細かく砕いて、使います。この場合は、煮込む時に、適量の水分(約30~50cc)を入れて、お好みの味に調整してください。焦げずに美味しくできますよ。ご家庭のお味でどうぞ!

*トッピングに、野菜の素揚げや目玉焼き、アーモンドスライスやビーンズ、パセリなどをセレクトすれば、さらに栄養価がアップしますね。

大切な「五味」&「五感」!

ファストフードとは、短時間で調理、あるいは注文してからすぐ食べられる手軽な食べ物のこと。ファストフードやお菓子が好き過ぎて、子供の食べ物の好き嫌いが激しくなっている!という読み物を目にしました。これらは世界中の子供たちに共通していることらしく、“味の違いがわからない”ということが要因のひとつだそうです。

味=味覚とは、味わいのことで、「五味」で表されます。

現在、舌が感じる味覚は、甘味・塩味・酸味・苦味・旨味の「五味」と言われます。

ちなみに、‘旨味’は日本人が発見した味なのだとか!(世界中で<和食>の出汁が重宝される所以です。)

私自身が常々お話している、五色の色合いのバランスと同じくして、「五味」もバランスを取っていくことで栄養バランスがとれていきます。これは栄養学のなかった昔から<和食>が取り入れてきた栄養バランスをとる方法だったのです。

五つの味をバランス良く取っていくことを“五味調和”といい、生薬を組み合わせて作る漢方薬にも取り入れられていて、バランスをとって調合されるということで、驚きです!

また、この「五味」を味わう「味覚」は、人間の持つ「五感」のひとつで、「五感」とは、視覚・聴覚・触覚・臭覚・味覚を表します。

これらの「五感」が食べ物と密接に結びついて、味を見分ける力になっているそうです。

「味覚」だけが食べ物の味を決めるのではなく、食べた時の感覚で自らが味を決定するようですよ。そのため、「味覚」は様々で、好き嫌いも人によって違ってきます。

特に、味と匂いはまさにパートナー!私たちはまず鼻で食べ物を嗅ぎ分け、それから舌で味わっているようです。風邪を引いて鼻が詰まった時など、何を食べても味がせず、おいしいと味わえない経験をお持ちの方は多いと思います。「臭覚」が奪われることで料理や飲み物等を「味覚」でしか感知できないため、「五感」がしっかり育っていないと食べたくない!となるようです。なるほど~!ですね。

子供の味覚は、生れた時から完全に持っていると言われる‘甘味’を好み、毒と感知する本能から‘苦味’を、また腐敗と判断する‘酸味’を拒否すると言われていて、苦手な味として筆頭に挙げられます。これらの味は少しずつ経験を積むことで、食べられるようになっていきますし、カラダが必要とする時には受け入れて食べるということもあるようです。

‘子どもが嫌がって食べないから’が=苦手&嫌い!と決めつけるのではなく、「五味」と「五感」を工夫しながら取り合わせて、バランスをとることの“五味調和”が、好き嫌いをなくすひとつの方法になるということです。

そして、「五感」をフルに活用することは、子供の好奇心を目覚めさせていくにはベスト!です。頭だけでなく、カラダ全部を使っての好奇心は、子供ならではの特権でもあり、秘めたる力を持っていますから、「五味」&「五感」を育てることは、色々な味を経験させてあげて好き嫌いをなくすだけでなく、小さい頃から手先に色々な刺激を与えると脳に良いとされるように、豊かな‘味覚’を育て、また脳を活性させるポイントになるということです。

そこで、今回は「五味」&「五感」をフル活用させられるような【ケーク・サレ】のご紹介ですよ。【ケーク・サレ】とは別名‘塩味ケーキ’。フランスが発祥のチーズやベーコン、ソーセージ、冷蔵庫内の余り物などの野菜等を加えて作る甘くないお惣菜ケーキのことです。甘いパウンドケーキのように見えてしまいますが、色々な味わいで食べるとクセになる【ケーク・サレ】です。「五味」&「五感」が刺激されますよ~♪

【ケーク・サレ】 15㎝パウンド型

・ホットケーキミックス 140g

・ほうれん草 40g;下茹でしカット

・玉ねぎ 20g;みじん切り

・しめじ(きのこ類) 20g;食べやすい大きさに切る

・ベーコン 60g;食べやすい大きさに切る

・粉チーズ 40g

・とろけるチーズ 20g ~トッピングします。

・牛乳 120g

・オリーブ油 20g

①トッピング用のとろけるチーズ以外のものをすべてボウルに混ぜて、パウンド型に流し入れてチーズをのせ、オーブン180℃30~35分で焼いたらできあがり!

*型にはベークシートを敷き、焼き上げ25分位からアルミホイルを上にかけて焼く方が焦げないでいいと思います。

*ホットケーキミックスを利用するので、混ぜるだけでOK!簡単です~♪

元気パワー飯=「小豆がゆ」

1月は行ってしまい、早くも2月になりました。

2月3日は節分で、「季節を分ける」ことを意味しています。

いよいよ冬が去り、春の始まりです!

一年の生活が始まる頃、昔は「小豆がゆ」を炊く風習があったのだとか。家族に災いが起こらないようにという願いからだそうです。

‘小豆’は洗って戻さないで、そのまま茹でられる便利な豆です。

‘小豆’には良質なたんぱく質はもちろん、豊富なビタミン類(B1、B2)やカリウム、リン、鉄、食物繊維などが幅広く含まれており、‘小豆’は体調を整えるのに最適と言われています。

これを日本人の主食のお米と炊き合わせることで、糖質の代謝を助けてエネルギーを作り出し、疲労回復に役立ちます。さらに、脳神経を正常に働かせることにも役立ち、ストレスを和らげる働きもします。また、貧血を予防し、抗酸化作用や免疫力を高めるなど最強パワーを発揮してくれるのです。

どうですか~(!?)

ハレの日の邪気払いとしていただくだけの「小豆がゆ」にしておくにはもったいない!と思いませんか。

食べて健康&免疫力アップの「小豆がゆ」は、普段からもっと積極的に食べたい“元気パワー飯”だったんです。

そこで、普段でも、朝食にも持って来い!で召し上がっていただけるように、‘茹で小豆缶’を使った、簡単な【小豆がゆ】の作り方をご紹介します。小豆の豊かな風味に、ほんのり塩味が効いたお粥です。お餅を入れて仕上げると、腹持ちもいいですよ!ぜひお試しくださいね♪

【小豆がゆ】 1人分

・ごはん お茶碗1杯分(約100g)

・茹で小豆缶 30g ;無糖のもの

・水 200ml

・塩 ふたつまみ

・切り餅 1~2個 ;焼いておきます。

①鍋にごはん、塩、水を入れ強火にかけ、沸騰してきたら弱火にし、茹で小豆を入れて馴染んだら、焼いたお餅も入れてできあがり!

*ごま塩をふりかけたり、三つ葉等青菜をトッピングしてもOK!ですよ。

冬の優秀食材★【れんこん】

‘たくさんの穴がある’ことから、将来の見通しが良いと言われる縁起を担いだ食材【れんこん】。受験真っ最中の今だからこそ、【れんこん】はぜひとも取り入れたい優秀食材なのですよ!

【れんこん】の旬は秋から冬ですが、通年手に入る食材で、【れんこん】にこんな栄養があったのか!と驚いてしまうほど、ビタミンやミネラルなど健康にも役立つ栄養成分がたっぷり。

- 不溶性食物繊維がたっぷり

【れんこん】には水に溶けない不溶性食物繊維が豊富に含まれています。不溶性食物繊維には腸の中で便のかさを増して排出しやすくする働きがあるため、お腹のお掃除にはバッチリ!整腸作用で便秘改善にもOK!です。

- レモンに匹敵する“ビタミンC”

なんと【れんこん】にはレモンに匹敵するといわれるほどの“ビタミンC”が含まれています。“ビタミンC”には美容だけでなく、カラダにも良い働きがたくさん!

免疫力を高めて風邪の予防にも役立ちますし、お馴染み「受験生には持って来い!」の頭脳の働きに良いとされる『脳活栄養素』のひとつです。“ビタミンC”は水溶性のためカラダの中に溜めておくことができないため継続摂取が必要です。

果物だけでなく、食事でも“ビタミンC”が取れる【れんこん】は頼もしい食材です。

- むくみ予防の“カリウム”

“カリウム”には余分な塩分や水分を排出する働きがあります。

顔がむくんだり、足がむくむetc.要注目です。

- 抗酸化作用を持つ“ポリフェノール”

【れんこん】を切って放置しておくと段々黒っぽくなる原因こそが“ポリフェノール”の一種のタンニン。細胞の酸化を予防して老化防止のための細胞の活性化に役立ちます。

- 咀嚼力の増加

【れんこん】は歯ごたえのある食材のため、食べようと思うと必然的に噛む回数が増えます。‘咀嚼’には脳を活性化させる働きもあるため、噛む回数が増えると付加的なメリットが~♪また、そのまま食べるだけでなく、ハンバーグなどのかさ増しに入れるなど工夫次第で料理のカロリーオフにも役立ちます。

【れんこん】の健康効果は、栄養価の高さから免疫力が強化されるため、バテバテのカラダの疲労回復や滋養強壮に良いとされます。また、“ビタミンC”も豊富ですから、ストレスにも強く、精神的な疲労で体調を崩しやすい時にはオススメです。

おまけに、【れんこん】の“ビタミンC”は、デンプンに守られているので加熱しても壊れにくいのです。そのため、【れんこん】は昔から薬膳で使われてきた食材で、【れんこん】を加熱して食べることで「気を補う」「気を益す」とされています。「気」とはエネルギーのことで、気力が足りない時や精神的な疲れを感じている時に食べると良いと言われます。

そんな優秀食材の【れんこん】を味わっていただきたくて、夕飯の一品になる【たたきれんこんのすき焼き煮】と夜食にも最適な【トロ~リれんこんスープ】のレシピのご紹介です。

【たたきれんこんのすき焼き煮】 2人分

・れんこん(太めのもの)300g

・牛薄切り肉 200g

・生しいたけ 1パック(6個)

・えのき茸 1/2袋

・青ネギ 1/2束

- 醤油・酒・みりん 各大さじ2

- 水 2/3カップ

・砂糖 大さじ2

・牛脂(あれば) 適量

①れんこんは四つ割りにし、ビニール袋に入れて麺棒などで軽く叩き、大きいところは手で一口大にちぎる。(たたきれんこんにすることで、味がしみ込みやすくなります!)

②しいたけ、えのき茸は軸を除き、食べやす大きさに切り、青ネギは4~5㎝長さに切る。

③フライパンに①のれんこんを入れて焼き色が付くまで焼きつけた後、牛脂またはサラダ油と砂糖を入れて、サッと熱する。

④③を一箇所にまとめて、空いているところに牛肉、しいたけ・えのきを順番に入れていく。●を加えて煮立ったら、フタをして中火で10分程度煮る。

⑤フタを取り、青ネギを加えて、時々肉や野菜の上下を返しながら約5分程度、煮汁がなくなるまでに煮る。

【トロ~リれんこんスープ】 2人分

・れんこん 150~200g(すりおろし)

・カニ缶 1缶(約50g)

・出汁 3カップ

・木綿豆腐 1/2丁(約150g)

・青ネギ 適量(小口切り)

- 酒 大さじ1

- 醤油 小さじ1

- 塩 小さじ2/3~1

- 生姜の搾り汁 小さじ1

- ごま油 適量

①れんこんは皮をむいた後、酢水にくぐらせて、すりおろす。(黒くなりません!)

②出汁に①とカニ缶を入れて、フツフツと煮る。(風味は違いますが、カニかまぼこでもふんわり感が増して、美味しいです。)豆腐も手で割り入れて、温める。

③●の調味料を入れ、ネギを散らしてできあがり。

元祖!?白石学習院特製★合格ひじき

白石学習院の専属食育インストラクターとなって、初めて「食育イベント」をした際に、紹介した【合格ひじき】!私の原点でもある“体にやさしくて、頑張る子供たちを応援する食べ物(!?)”として、考えた‘ひじきのウエットタイプのふりかけ’です。

1月になり、いよいよ入試がスタートです。

そんな時期だからこそ、原点の【白石学習院特製★合格ひじき】のお話ですよ。

基礎案となっているのが、今でこそ、広島のデパートや通販でもお見かけするようになった『十二堂えとやの“梅の実ひじき”』です。ご存じですか(!?)

福岡の合格祈願の神様でも有名な「太宰府天満宮」に位置する『えとや』さんのふりかけで、大宰府の名産品のカリカリ梅の実が入ったあっさりとしたひじきがメインのふりかけです。インターネットhttp://www.1210-etoya.com でも注文ができますよ。

我が家の子供たちの受験期に「太宰府天満宮」のお守りと一緒に“梅の実ひじき”をいただいたことがきっかけで、ひじきを薄味に煮たものに、カリカリ梅をはじめ、五色の色目の食材をお好みで混ぜ合わせて…、各自各々で作るのが【合格ひじき】です。(熱々のごはんにのせていただくと、とっても美味しいんですよ♪)

五色の食材とは、「赤・白・黄・緑・黒」色の見た目の判断でOK!のすべての食材が対象です。食材によって、栄養効果は多少変わってきますが、五色になるように食材をなんでも取り入れて作ると、不思議と必要な栄養素がほぼバランスよく摂れるというもので、塾デリカやお弁当作り、日々の食事作りにも率先して取り入れているひとつの方法です。

*赤色の効果としては、活力を与え、バイタリティーを高めます。‘血となり、肉となる’たんぱく質が豊富なものが多いと言われます。

*白色の効果としては、心を落ち着かせるごはんのイメージですから、‘体の素となる’イメージで、炭水化物が多く取れるようです。

*黄色の効果としては、脳を刺激して、希望につなげていけるイメージで、頭&体を動かすためのエネルギーや原動力になるものが多いです。

*緑色の効用としては、ストレスを和らげる心的効果が強く、野菜や果物に多い色ですから、体調を整えてくれるイメージのビタミン類が多いです。

*黒色の効用としては、安心感や強さ、自信を与え、体&頭、健康等の維持に必要な食材が多いです。

専門的にも立証されていていろいろな専門書やレシピ本等も出ていますが、専門的なこと

を考えながらの毎日の食事作りは嫌になり、続かなくなりそうなので、ザックリと大まか

に捉えていきましょう!という考えから、紹介をはじめた【合格ひじき】です。

これからいよいよ終盤を迎え、頑張る子供たちにとっては、とても大切な時期に入ります。

ぜひ、お母様特製の『我が家の“合格ひじき”』を手作りして、食事に塾弁に取り入れて

見ませんか!

【手作り★合格ひじき】

・芽ひじき 1袋(約30g)~戻した状態で約100g

・だし汁 120~150cc

(水 120cc+だしの素 小さじ1)

・醤油 大さじ2

・砂糖 大さじ1

・みりん 大さじ3

・昆布茶 小さじ2~3(*隠し味になります!)

◎トッピング

・カリカリ梅(細かくカットしたもの)・桜海老・柚子の皮(細かく千切り)・白ごま

・たらの実・ちりめん・かつお節(細かめ)・あおさ海苔・きざみのり等

①ひじきは、軽く混ぜ洗いをして、たっぷりの水でひじきを戻します。(約10分位~)

約8~9倍に増量しますよ!

②戻したひじきの水分をザルでしっかりと切って、だし汁と調味料をすべて合わせたもので煮る。汁気がなくなるまで、混ぜながら煮たら、【合格ひじき】の素のできあがり!

☆少し乾煎りするように、しっかり水分をとばすことがポイントです!

③お好みのトッピングを適量、混ぜ入れて、お手製の合格ひじきふりかけのできあがりです。

【合格ひじき】を使って、塾弁に持って来い!のアレンジです♪

*<卵焼き>:卵に混ぜただけ!~お好みで醤油&砂糖等を少量足してください。

*<豚肉の落とし揚げ>:豚バラ肉を塩こしょうで下味を付け、少量の薄力粉と水で衣を作り、その中に【合格ひじき】を混ぜ合わせ、豚バラと合わせて、食べやすい大きさにスプーン等ですくって、揚げ油の中に落として揚げていきます。

*<ピーマン炒め>:千切りピーマンと【合格ひじき】を油で炒めただけ!(ほうれん草や小松菜でもOK!~卵とじでも美味しいですよ。)

*<和風オムライス>:【合格ひじき】を混ぜたご飯をオムライスにして、和風の甘酢あんを上からかけていただきます。

冬こそ食べたい☆“おでん”パワー

寒~い時期になると、熱々の“おでん”はとても魅力的!

こんにゃく、がんも、大根、ちくわ、厚揚げ、はんぺん、玉子等々、お好みの具材は何ですか?

記録的猛暑が続いた今年の夏、冷房や冷たい食べ物や飲み物の取り過ぎで、今の時期、思いの外カラダだけでなく体内もダメージを受けているのだとか。そんなカラダに“おでん”は食べるべきパワーがたっぷり!らしいのです。夏の疲れは、免疫力の低下としてまだまだ残っているらしいとのこと。免疫力の低下は、受験生にとって大敵のインフルエンザや風邪などの感染症にかかりやすくなってしまいます。

そんなカラダが熱々の“おでん”に反応するのは、“おでん”がカラダの防御機能に最適だからかもしれません。

実際、コンビニで売られている“おでん”が一番よく売れるのが、10月~11月、もしくは12月初旬なんだそうですよ。

ちなみに、“おでん”の人気の具材は、

①大根 ②玉子 ③こんにゃく ④ちくわ ⑤はんぺん&がんもどき!

この他にも厚揚げや餅巾着などがありますが、豆腐を使った具材が多いのが、“おでん”パワーのポイントのようです。

純度の高いたんぱく質の吸収が、インフルエンザと戦う免疫力を司る小腸をガードしてくれること。そして、これらの各単品の具材が、“おでん”にすることで、相乗効果からパワーアップして、カラダの防御機能もアップするのだそうです。

「相性の良い具材を食べ合わせてパワーアップ!」

食べて欲しい“おでん”の具材

⑤【ちくわ】

魚肉たんぱく質(=スケトウダラ‘白身魚’)はたんぱく質が凝縮されているため、腸からの吸収に優れ、ウイルスと戦う抗体を作ります。

“おでん”で食べ合わせるとより効率良くたんぱく質を吸収できる食材が【じゃがいも】【白米】。ビタミンB群の吸収率をUPさせ、良質なたんぱく質に変化します。

湯通しした後、入れて煮込むと塩分減になりますよ。

④【がんもどき】

良質なたんぱく質に刻んだ野菜‘人参や枝豆、ひじき等’が入っていて、腸の機能を高めるオリゴ糖(腸内の善玉菌を増やす)も含まれるため、ウイルスと戦う力が増すだけでなく、エネルギーに変わり免疫力がアップします。【がんもどき】は鉄分やビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。オススメは【ブロッコリー】!ビタミンCが豊富なので血の流れを活性化します。

③【ロールキャベツ】

野菜類が少ないと思われがちな“おでん”の中で、【ロールキャベツ】は免疫細胞活性化の機能を高める「ビタミンの宝庫」。ビタミン類を一気に取れる新食材です。

出汁に溶け出したビタミンCなどが、味の浸み込みやすい栄養素を吸収する具材に混ざり込んでいくようです。オススメの食材は【大根】で、ぜひ一緒に食べたい一品です。

②【昆布】

【昆布】の食物繊維がウイルスから守る小腸をガードします。小腸の粘膜にバリアを張り、ウイルスの増殖を抑えます。“おでん”出汁にはたっぷりの食物繊維が溶け出しているので、その栄養素を吸い込んだ【こんにゃく】や【牛すじ】は食べ合わせたい具材のひとつ!【こんにゃく】はカルシウムやミネラルが効率よく吸収され、【牛すじ】はコラーゲンが豊富なため、骨を丈夫にするパワー(骨量・骨質)に持って来いなのだそうです。

さらにパワーアップさせたい場合は【とろろ昆布】のトッピングがベスト!とろろの酢が栄養吸収の促進に効果的で、より免疫力をアップしてくれるそうですよ。

①【玉子】

“おでん”の【玉子】は多くの栄養素を持ったスーパー食材!脳&血管を活性化するパワーが最強なのだそうです。そんな【玉子】の豊富な栄養素に欠けているものが、ひとつ‘食物繊維’。“おでん”で煮込むことで出汁にもなる【昆布】が補い合い、腸をも守る最強【玉子】に変身します。

冬に“おでん”を食べるのは理に適っているんですね~。

免疫細胞の約70%は小腸に集中しているため、小腸を維持する食材の種類が豊富なだけでなく、“おでん”には様々な栄養素が含まれているということです。

免疫力アップに欠かせない栄養素は、たんぱく質、食物繊維、ミネラル、カルシウム、ビタミン(A・C・E・B2)です。出汁=つゆを介してコトコト煮込み、浸み込んでいくことで、他の食材が吸い込むこれらの栄養素で、どの具材を食べてもいろいろな栄養素がバランス良く取れるということなのです。

60~70度の中火でコトコト40~50分煮込むのが美味しい“おでん”の作り方。

沸騰させると栄養素が壊れてしまうので要注意!です。作ったその日に食べた方が栄養素のビタミンCが壊されずにきちんと取れるそうです。具材はその日に、出汁はそのまま利用するのがベストな“おでん”作りのポイントです。

丸ごとがポイント☆【柚子】

12月の冬至の日に‘柚子湯’に入ると、その冬の間風邪を引かずに過ごせると言われています。そのためか、寒~い時期になるとなぜか“柚子”が気になってしまいます。

“柚子”は、ミカン科ミカン属の果実で、海外でも「ユズ」と呼ばれているそうです。

原産地は中国らしいのですが、“柚子”独特の爽やかな香りと果皮の色合いで、それそのものがメインになることはないのですが、様々な料理の引き立て役として日本料理には欠かせない重要な食材として人々の五感に触れてきました。

「“柚子”に含まれる代表的な3つの栄養素」

Ⅰ ビタミンC(果肉・果皮)

果肉にも含まれていますが果皮にはもっと多く含まれていて、レモン果汁の約3倍という量になっています。そのため抗酸化作用が期待でき、ガンや心臓病、脳卒中等の恐ろしい病気も予防したり、貧血や食欲不振の予防も期待できます。もちろん美白効果や皮膚の保水効果にもバッチリです。

Ⅱ クエン酸・リンゴ酸(果肉)

代表的な酸味の成分で、疲労回復や整腸作用が期待できます。

Ⅲ ペクチン(種)

種の表面のヌルヌルした部分にペクチン質という成分が豊富に含まれていて、血糖値や悪玉コレステロールの抑制作用があるようです。また、ペクチンは食物繊維のひとつであるため、便秘や下痢等の腸のトラブル解消や疲労回復にも一役買ってくれます。

“柚子”の香りや苦味には、リモネンという成分が豊富に含まれており、血行を良くし身体を温める効能や炎症や炎症性の傷みなどを緩和する働きもあるようで、古くは薬用として風邪薬にも利用されていたのだそうです。

“柚子”は健康増進と美しさの両面にも優れた効能を発揮するというわけです。

「“柚子”の正しい摂取方法」

Ⅰ ビタミンCの摂取量に注意

ビタミンCの1日の基準摂取量は、“柚子”だけで摂ろうとすると果肉にして600g以上と現実的ではありません。ビタミンCの取り過ぎは下痢などの症状を招きかねませんので、なんでもそうですが‘ばっかり食べ’というのが良くありませんね!

Ⅱ 果皮を積極的に摂取する

“柚子”はビタミンCだけでなく、あらゆる栄養価が果肉より果皮の方に豊富です。果皮を捨てずに有効活用することが“柚子”による効能を余すところなく得る秘訣と言えます。果皮を刻んで‘柚子ピール’にしたり、丸ごと輪切りにしてハチミツ漬けにする等の方法がオススメです。

「“柚子”と一緒に摂取したい食材」

Ⅰ 白菜

“柚子”に豊富に含まれるビタミンCには、カラダを温める作用があり、一方白菜もビタミンCが豊富でさらに体内の余分な熱を取り除く作用を備えています。このふたつを合わせて鍋料理にしたり、雑炊にしたりすると冬の時期の強い味方です。熱がある初期の風邪を治すのに大変重宝します。

Ⅱ 牡蠣

牡蠣には亜鉛がたっぷりと含まれていますが、亜鉛は食物繊維等に吸収を阻害されがちです。そこに“柚子”を加えると、“柚子”のビタミンCに亜鉛の吸収率をアップさせる効能があるため、美肌効果だけでなく、受験生のための脳活パワーに無敵の組み合わせとなりますよ~♪

“柚子”の効果的な活用方法、摂取方法として、丸ごと使用がポイントとなります。

‘柚子湯’もそうですが、丸ごと食用が“柚子”効果の一番発揮できる方法のようです。そこで、今回は【皮ごと柚子茶】を紹介します。“柚子”のハチミツ漬けは、果皮もすべて摂取できる上に手軽でしかも保存効果もあるためイチ押しの食べ方です。そのまま食べるだけではなく、お湯割りにして‘柚子茶’としていただくとカラダもポカポカ!温まります。“柚子”の香りたっぷりの甘くておいしい味で心身ともにリラックスでき、安眠効果も働くのだとか。今では、韓国の伝統茶として親しまれている方々もおられるかもしれませんね!

【簡単~♪★皮ごと柚子茶】

・柚子 お好きなだけ

・砂糖 柚子の重量の1/4

・ハチミツ 柚子の重量の1/4

①柚子をしっかりと洗って半分に切る。ザルの上で果汁を絞り、種を除く。

②皮の内袋を取り、フードプロセッサーなどで細かくしておく。

③皮は千切りにして2時間位水にさらした後、柚子皮を水を入れた鍋に入れ、沸騰させて噴きこぼす。これを2度繰り返す。(アク抜きです)

④鍋に、③と②と果汁を入れ、砂糖とハチミツを入れて中火で15~20分程度に詰める。

トロミが出てきたら完成です。

縁結びのパワーフード

11月は「神在月」!

これは出雲大社のある島根県出雲地方でのことです。出雲地方では、11月は旧暦の10月にあたるため、八百万の神様が日本中からお集まりになられるこの月は「神在月」となります。(基本の10月は「神無月」です!)

白石学習院と出雲大社は切っても切れないご縁があって、毎年各教室の先生方が出雲大社を参拝して‘合格絵馬’を奉納して合格祈願をしてくださっています。

出雲大社は『縁結び』の神様として有名ですが、『縁』というのは、男女の仲だけではなくすべての事が幸福であるための『縁』で結ばれることを指していると言われています。

もちろん受験生の皆さんにとっては、幸福な人生に向かっての「良い進路にご縁が繋がっていきますように!」という祈願になりますね。

毎日お勉強に頑張っておられる受験生の皆さんにも、縁結びのパワーを少しだけでも感じていただきたくて、出雲大社や伊勢神宮の参道のお店でいただける人気グルメを、ご家庭でも簡単に再現して味わってみませんか。

Ⅰ 出雲神在=‘ぜんざい’

出雲地方は、「神在」と書いて‘ぜんざい’と方言で発音する、まさに‘ぜんざい’の発祥の地なのですよ。「出雲ぜんざい」です!

【出雲ぜんざい】 2人分

・茹で小豆(砂糖入り) 1缶(1袋)

・水 200ml(茹で小豆と同量で)

・塩 ひとつまみ

・お餅、栗の甘露煮等 お好みで

①鍋に茹で小豆と水を入れて火にかけてひと煮立ちする。(アクが出るようであれば取る)

②弱火にして塩で味を調味する。~甘味はお好みで砂糖を入れて調整してください!

③お餅は焼いたり、茹でたりをお好みで! 栗と共に器に盛り付けてできあがり。

Ⅱ お伊勢詣の‘赤福’

お伊勢参りに欠かせない赤福餅。餅を小豆のこしあんで包んだあんころ餅です。

餡の表面の筋目が特徴的な赤福ですが、これは伊勢神宮の神域を通る五十鈴川の川の流れを表しているのだとか。最強のパワースポット伊勢神宮詣での気分を赤福でどうぞ!

【赤福風☆あんころ餅】

・ご飯 適量

・こしあん(砂糖入り) 1缶(1袋)

・塩 ひとつまみ

①ご飯はすり鉢でなめらかになるまですり潰す。

~お好みのなめらかさでOK!です。

②①を食べやすい大きさに丸めておく。

③こしあんと塩を鍋に入れて火を通し、扱いやすい固さになるまで煉る。

④③をお餅の数ほど等分し、ラップの上に平たく広げる。②をまん中に軽く押し入れたら、ラップごと丸くなるように包んで形を整える。

⑤ラップから取り出し、ヘラで筋目をつけるように成形してできあがり!

‘ぜんざい’も‘赤福’も、お米のパワーと小豆のパワーがダブルで取り込めるお勉強で頑張っておられる皆さんに日頃からぜひとも食べていただきたい『パワーフード』なんです。

お米=もち米は、唯一の頭=脳のエネルギー源で、【頭の良くなる食材】のひとつ!

そして、ぜんざいやあんこの小豆は、糖質をエネルギーに変える作用が【最強の食材】なので、頭脳をフル回転させてくれる“ぜんざい”“赤福”なのです。

きっと、底力がみなぎってくること間違いなし!の【縁結びパワーフード】です。

リラクゼーション効果の茶碗蒸し(!?)

11月になった途端、朝晩一気に寒くなってまいりました。

手足はかじかんで身体はだんだん縮こまってきます。そのためか何事にも‘集中できない’‘頭が働かない’~などスランプ感があり、あと少しの頑張りがとても長く感じられてしまう11月の時期です。

ずっと頑張っている子ども達だもの! 何だか疲れてしまいますよね~。

そんな時のお勉強をスムーズに(?!)進めるためにも、疲労回復&気分転換は大切です。こんな時、温かくてほっこりできる【茶碗蒸し】、食べたくなりませんか~。

カラダも精神的にも忙しい、あともう一息の今だから、しっかりと栄養がありつつ、喉越しよくツルッと食べられる温かい【茶碗蒸し】で、疲れを上手く取り除きたいところです。

【茶碗蒸し】のメイン食材である卵は、エネルギー強化のたんぱく質がふんだんに取り込める食品で、ビタミンC以外のすべての栄養素を含む優れもの。 また、卵の栄養効果は、ほっこりほんわか疲労回復にバッチリ!です。

やっぱり疲れた~、と感じた時に食べたいと思いつく【茶碗蒸し】ですから、リラクゼーション効果にもオススメで、卵と出汁を混ぜ合わせた卵液に軽く茹でたお好みの具材を加えて蒸す、加える食材で如何様にも栄養満点にできるので、バリエーションも豊富に作れる【茶碗蒸し】ですよ~♪

【茶碗蒸し】 4人分

・卵 3個

・出汁 400ml

(和風だしの素の場合は小さじ2)

・醤油 小さじ2

・塩 小さじ1/3

*お好みの具 鶏肉(海老)・しいたけ(しめじ、松茸エリンギ)・ほうれん草・(小松菜)

・三つ葉・手まり麩・(里芋、ぎんなん)etc.

*柚子 果汁一搾り&柚子の皮(へぎ柚子)

☆下味用調味料:醤油 小さじ1、料理酒 小さじ1

①お好みの具で、先に火を入れておきたいものには、下味を付けて、ラップをかけてレン

ジで火が通るまでチン!する。

②卵液を作る。=卵を溶き、出汁に調味料を加えたものと混ぜ合わせてザル等で一度濾す。

③耐熱容器に具を入れ、②を流し入れて、10~15分位蒸す。

*蒸し器でなくても、鍋やフライパンに湯を沸かし、耐熱容器が半分位浸かる湯量を保ちながら、鍋の蓋をして中火で卵液が固まるまで蒸してできあがり!です。

耐熱容器の蓋もあれば蓋をします。無ければふんわりラップでもOK!です。~蒸し過ぎ注意ですよ!

④仕上げに、三つ葉、へぎ柚子、柚子果汁等香りものを入れて、少し蒸したらできあがり!

*卵液は裏ごすひと手間でツルッとなめらかな、口当たりの良い仕上がりになりますよ。

食べることは“元気の源!”です。

秋の夜長(!?)に、エネルギーチャージの【茶碗蒸し】はいかがでしょうか。

秋のトライアングル勉強会2018

10月8日 今年も小4のお子様方と保護者の方を対象に「秋のトラインアングル勉強会」が開催されました。

秋のスペシャルイベントとして恒例になっている秋セミナーです。

中学受験に取り組むべきイメージが、<トライアングル>=子供を頂点にして、底辺左右を保護者と塾が支える三角形、と捉えて、調和のとれた音を響かせるために“三位一体”となって頑張っていくための、塾生と保護者の方々のための勉強会です。

私も[食育インストラクター]として、毎回昼食タイムに参加させていただいています。

皆様でいただいた今回の昼食のお弁当は、中区にある日本料理店『美食倶楽部 以多屋』のセミナー用特別オリジナルお弁当でした! 秋の季節の食材をフンダンに使った上品なお味でカラダに優しいお弁当でした。また、『以多屋』のオーナーシェフである板谷先生には、昼食タイムでのお話はもちろん、午後からの保護者の方の講演で、‘頭が良くなる(!?)お話’をたっぷりとしていただきました。

今回、私がとても興味を持ったお話が、食育のコンセプトである【まごわやさしい】の語呂合わせの話のみならず、【おかあさんやすめハハキトク】の語呂合わせのお話です。

【まごわやさしい】とは、カラダに必要な栄養をバランスよく摂れる食材の最初の文字を並べたもの。いずれも日本人が400年も500年も前から食べてきた昔ながらの食材です。

【ま】・豆類。 良質なたんぱく質の摂取

【ご】・ゴマなどの種実類。 不飽和脂肪酸が摂れる良質たんぱく質の摂取

【わ】・ワカメなどの海藻類。 ミネラルの摂取

【や】・野菜、根菜。 ビタミン類の摂取

【さ】・魚や貝類。 たんぱく質やオメガ脂肪酸、亜鉛等、いわゆるDHA&EPAの摂取

【し】・しいたけ等のきのこ類。 ビタミン&食物繊維の摂取

【い】・いも類。 デンプン、ビタミンCの摂取

しかし、現代の食事は【おかあさんやすめ】【ははきとく】と言われています。

【おかあさんやすめ】とは

【お】・オムライス

【か】・カレーライス

【あ】・アイスクリーム

【さん】・サンドイッチ

【や】・焼きそば

【す】・スパゲティ

【め】・めん類

【ははきとく】とは

【は】・ハンバーガー

【は】・ハムエッグ

【き】・餃子

【と】・トースト(パン類)

【く】・クリームスープ

どれもこれも、お子様が好きなメニューばかりですが、これらのメニューはやわらかくて脂質が多く、野菜やビタミン、ミネラルが少ないという問題点があります。

また、食事の欧米化で手軽に食べることができるメニューばかりで、しっかり噛まなくても食べられてしまう食べ物です。

しっかり咀嚼をしないことのデメリットは以前にもお伝えしていますが、脳に刺激がいきにくいため、情報伝達が乏しくなってしまうということ!

おまけに、噛むことで、人は唾液が出てくるため、唾液の効果で歯が丈夫になるそうですが、歯が丈夫であることは、年齢を経て将来的な認知能力にも大変な影響力があるということが昨今よく言われていますから、お子様にとっては重要なポイントになってきます。

【おかあさんやすめハハキトク】のメニューがダメなのではありません。それに、【まごわやさしい】を+αする、あるいは次回の食事に取り入れてみるといった、1日に1回は意識した食事を取り入れてみてほしいということです。

バランスの良い食事方法で体調管理をすることも、頭が良くなる(!?)ひとつのポイントになりそうだ、といったお話でした。

秋はやっぱり、きのこ!

‘食欲の秋’こそ、受験生の皆さんに栄養バランスのよい食事を取ってほしいから、“旬の食材のパワー”をたくさんいただきましょう!

秋の食材の代表格は、やっぱり【きのこ】~! この季節の【きのこ】は外せませんよね。

それは栄養価を見ても歴然で、ビタミンB1・B2、D等のビタミン類のみならず、食物繊維やミネラルの栄養分がたっぷりと含まれていて、免疫力を高めるべく、腸の力をアップする効果がすごいんです。 今年の非常に暑かった夏の名残でバテ気味なお子様には、ぜひ食べて欲しい【きのこ】です。

【きのこ】は、種類によって栄養効果が違うようで、

*しいたけ:脳の認知強化、記憶力アップ

*エリンギ:便秘・むくみ防止

*舞茸 :粘膜強化、美肌効果

*えのき :疲労回復効果

*しめじ :粘膜強化、肌荒れ防止

その時の、お悩みに応じて、和洋中さまざまな料理に使えるので、バリエーションを変えてたっぷりと食べて欲しいものです。

ちょっぴり【きのこ】が苦手~、という人もいるかもしれませんが、そんな苦手さんでも美味しく食べられる方法が、いろいろな食材と炊き合わせること!

秋の料理に「吹き寄せ」という言葉がつくものがありますが、この「吹き寄せ」とは秋風に吹かれて木の葉や木の実が吹き寄せられることを模して、お皿の中に秋の旬のものをたくさん盛り合わせるというものです。 根菜や栗、芋、かぼちゃ等と一緒に煮る「吹き寄せ煮」という煮物にしたりすると案外、食べられたりするんですよ。

煮物は、ご家庭のお味が一番!ということで、今回は、さらに【きのこ】の存在を消して~、苦手な人も美味しく食べられ、免疫力効果がアップして、腸活にもバッチリ!な【ごぼうときのこのポタージュ】のご紹介です。 これから寒くなってくるので、夜食などでもほっこりとできて、いいですよ~♪

【ごぼうときのこのポタージュ】 2人分

・ごぼう 1本(約80g)

・しいたけ・えのき・しめじ・エリンギetc.

合わせて2パック位(約300g)

・玉ねぎ 1/4個

・白ネギ 1本

・青ネギ 1本

・牛乳 1/2カップ

・固形コンソメ 1個

・酢・バター・塩こしょう 適量

①ごぼうは皮をこそげ取り、斜め薄切りにしてから細切りにする。 酢少々、水2カップ程度の酢水に5分程度漬けて、ザルに上げて水気を切っておく。

②しいたけ、えのき、しめじ・エリンギは石づきを取り、小房に分けたり、適度な大きさに分けておく。 玉ねぎ、白ネギは薄切り、青ネギは小口切りにする。

③鍋にバター大さじ1を入れて中火で溶かし、玉ねぎ、白ネギを炒める。しんなりしたら、ごぼう、きのこを加えて炒め、全体にバターが回ったら、水1カップとコンソメを入れ、15分ほど弱火で煮る。

④粗熱をとり、ミキサーに入れてなめらかになるまで回す。

⑤④を鍋に戻し入れ、牛乳を加えて混ぜて中火でひと煮立ちする。塩こしょう少々で味を整えたらできあがり! トッピングに青ネギを散らす。

繊維が多く、食べず嫌いの食材も、ミキサーにかけるとたくさんの量が食べられます。

クリーミーでリッチなお味で、お代わりをしたくなる美味しさですよ!

お月見団子でパワーアップ!

とっても暑かった今年の夏でしたが、お月様を見上げて「ほっこり!」できる(?!)季節がやって来ましたよ~。

昔から日本人は、月を眺めて楽しむ習慣がありました。

9月と言えば、「十五夜のお月見」!

十五夜の月を『中秋の名月』『芋名月』と呼んで「お月見」をします。

お団子やお餅、そしてススキや里芋などをお供えして、月を眺める(?!)、「お月見」のルーツというのはどんなものなのでしょう??

よくはわかっていないらしいのですが、有力な説としては、中国の宮廷行事として行われていた十五夜の日に里芋の収穫祭が行われていたものが日本に伝わったというものです。

“秋の収穫を感謝する”行事が始まりらしいです。 秋においしい野菜や果物をいただけることに感謝するための風習が「お月見」なのだとか!

「お月見」に欠かせないのが、ススキやお団子などのお供えものですよね。

‘ススキ’は、月の神様を招く依り代(=神霊や御霊が依りつく物や場所のこと)として供えられます。 本来、月の神様の依り代は‘稲穂’なのですが、この時期には稲穂がなかったために形の似ている‘ススキ’を供えるようになったと考えられています。 また、古くから‘ススキ’は魔除けの力があると信じられていて、「お月見」に‘ススキ’をお供えすると、一年間無病息災でいられるという言い伝えもあるようです。

「お月見」は、秋の収穫と深く関わりがあったことから、この時期に収穫される里芋をお供えするのが主流だったようですが、その後お米で作ったお団子もお供えされるようになり、保存が効くことから「お団子」に取って代わったということらしいのです。

白くて丸いお月見団子は満月を表していて、そのお団子を食べることで‘健康や幸せを得られる’と信じられてきた風習なのだそうです。

昔から、月には何か不思議なパワーがあると信じられていました。

月の満ち欠けは海の潮の満ち引きにも関係することや、月のパワーから心身のリズムを整えていく今では『ムーンセラピー』というものがあるように、人の内なるパワーにも影響を与えると信じられていたようです。 月を眺める時に感じる心の静寂や高揚感、嬉しさやせつなさ等々、私たちの心に強い印象を与えて止まないのが、月の不思議なパワーだと思います。

今年の十五夜のお月見は、9月24日!

十五夜のお月様に日々の感謝をしつつ、十五夜のお月様とお月見団子を食べて、不思議なパワーをアップ!してみませんか。

そして、残りの後半戦を頑張って行きましょう。

【お米で!みたらし団子】 15~20個

・ご飯 2合

- 砂糖 70g(約大さじ8)

- 醤油 35g(約大さじ2)

- みりん 15g(約大さじ1)

- 水 150cc

- 片栗粉 15g

①炊き上がったご飯をボウルに入れて、麺棒等で潰していく。粘ってお餅状になってきたら、適当な大きさに丸める。

②①をフライパンに並べて、薄っすらと焼き色が付くように素焼きする。

③●の調味料をすべて鍋に入れて、混ぜながら中火で、フツフツと沸騰させたらみたらしタレのできあがり!

④②にタレを絡めたり、かけたりして仕上げる。

*串にさしてもOK!

【羊羹】で★頭&カラダの栄養に!

午後になると甘いものが欲しくなってくる~~。

お勉強や仕事にとって一番大切なのは「脳」の働きです。「脳」が疲れると集中力が落ち、思考や判断力も鈍ってしまいます。

そんな「脳」をしっかり働かせるには、脳の栄養である‘糖分’の補給が必要なのです。

「脳」への栄養補給やリフレッシュ目的なら、ドーナツやパンなどよりも、なんと【羊羹】!が良いのだそうですよ。

【羊羹】は、一般的に小豆を主体とした餡を型に流し込み、寒天で固めた和菓子です。

寒天の添加量が多く、しっかりとした固さの‘練り羊羹’と、寒天が少なくて柔らかい‘水羊羹’があります。寒天は、天草という海藻からできているので、植物性でノンカロリー!デザートやおやつに用いるには最適です。

【羊羹】の材料は大半が砂糖と小豆です。

特にコンビニで手に入る「ミニサイズ羊羹」がオススメで、「ミニサイズ羊羹」の場合、約60gで170㎉もあるそうです。一気に全部食べようとしなくても、一口かじれば元気いっぱいになれそうですね。

材料の多くが砂糖でできているということは、炭水化物でできている食品よりも、効率よく糖分の補給ができると言えるので、【羊羹】を食べて30分もすれば、リフレッシュできるそうです。

また、【羊羹】の主体である小豆には、糖質をエネルギーとして利用するのが早い特徴があり、夏バテや疲労回復といった症状を改善してくれる効能があるということで、豚肉や魚のブリといった食品にも含まれるビタミンB1を多く含んでいるそうです。

そして、【羊羹】には、ドーナツやパンなどとは違い、油分がほとんど入っていないため、食べても太りにくいのだとか。

【羊羹】は「即効的なエネルギー源!」で、疲れた際に摂取する食品として、栄養面から考えてもBEST!な食べ物です。

「【羊羹】は最高のガソリンだ!」という外国人のファンも多いのだそうですよ。

そんな、【羊羹】の効能が手軽に得られるように、今回は、ご家庭でも簡単に手作りできる【水ようかん】のレシピをご紹介します。 手軽に栄養を補給して、脳の即効エネルギー源として取り込んでみませんか。

【水ようかん】 4~5人分

・こしあん 200g

・粉寒天 3g

・水 300g

・塩 少々(小小さじ1/10程度)

①鍋に水と粉寒天を入れてよく混ぜ溶かし、火にかけて沸騰したら、さらに中~弱火で1分混ぜながら煮る。

②火からおろして、こしあんと塩を入れ、よくかき混ぜる。(粗熱が取れるまで)

③あんが沈まなくなったら、型に流し入れ、冷蔵庫で1~2時間冷たく冷やしてできあがり!

あっさりしていて、ひんやりとしているので、あんこが苦手なお子様でも美味しく食べて

もらえそうな食感です~♪

頭もすっきり&シャッキリ!して、頭&カラダの栄養になること間違いなしですよ。

ピーマンとは違う“パプリカ”

今では、夏野菜の代表選手で名前が挙がってくる

“パプリカ”!

肉厚で甘味があり、赤や黄色にオ レンジと色鮮やかな“パプリカ”は見た目からも食欲を増進させてくれる野菜です。ピーマンのような青臭さがなく、生でも加熱しても美味しく食べられるので、サラダやグリル、炒め物やピクルス等様々な調理法で楽しめます。

“パプリカ”は、ピーマンと同じ仲間のナス科トウガラシ類に分類される野菜で、“パプリカ”の栄養にはビタミンCとEが多く含まれています。

水分が90%以上と多く、酷暑の夏の「熱中症対策」にも持って来い!カロリーは低めですが、糖質は野菜類の中ではやや多めなので、他の食材とも合わせやすいため、多くのレシピが挙がる万能野菜です。

“パプリカ”の豊富な栄養成分は、ビタミンC!

ピーマンのおよそ2倍以上もの量を含み、その量は野菜類の中でトップクラスを誇ります。

“パプリカ”のビタミンC含有量は、なんとレモンよりも多いということなので驚きです。

また“パプリカ”は、色別で栄養価が異なります。

★赤パプリカの栄養特長は、脂肪燃焼効果のある‘カプサイシン’。カロテンよりも1.5倍抗酸化力が強く、免疫力向上にもバッチリ!と言われています。

★黄パプリカの栄養特長は、ビタミンCの豊富さ。お肌や皮膚粘膜を丈夫に保つ効能が期待されるルテインの含有量が高いのだとか。

★オレンジパプリカの特徴は、赤と黄色の栄養をバランスよく含むところ。カロテン、ビタミンC、Eを多く含み、特に目の健康を保つ効果にも優れています。

その他、“パプリカ”の栄養には、ビタミンCとともに働いて、ビタミンCが熱によって壊れるのを防ぎ、吸収を促進させる効能を持つビタミンPというのも含有しているそうです。

ビタミンCを自ら含み、熱による破壊も防いでくれるといのは、なんともスゴイです!

“パプリカ”を生食しても、調理をしても美味しく食べられて、栄養価が保たれるということは嬉しい食材ですし、人気になる理由がわかるような気がします。

夏バテからくる、免疫力低下や風邪予防に効果があり、疲労回復やストレス対策にも良いようですから、夏に頑張っているお子様にも率先して食べさせたい“パプリカ”です。

“パプリカ”の栄養吸収率を高めるオススメの調理方法は油を使った料理のようですが、さらに効果アップが期待できる“パプリカ”の食べ合わせのご紹介!

*パプリカ+ほうれん草、小松菜、胡麻、卵 =貧血予防

*パプリカ+玉ねぎ、にんにく、生姜 =風邪予防

*パプリカ+人参、かぼちゃ、イカ、豚肉 =疲労回復、ストレス予防

*パプリカ+トマト、アボカド、オリーブオイル =体内血流活性化

そこで、簡単に“パプリカ”をたくさん食べられる、【パプリカ&ツナのマリネ】のレシピを紹介します。 生で美味しいシャキシャキの“パプリカ”とツナをマリネして、冷たくして食べるだけのお手軽さですよ♪

【パプリカ&ツナのマリネ】

・パプリカ(赤・黄・オレンジ) 各1個づつ

・塩 小さじ1

・グリーンアスパラ 適量 ~塩茹で

・プチトマト 適量 ~湯向きしておく

・ツナ缶 1缶(80g)

・酢 大さじ3

・砂糖 小さじ1 ~ハチミツでもOK!

①パプリカは薄切りし、塩をまぶして10分以上おく。その後水気を絞ってボウルに入れる。

②①にアスパラ、トマトも入れておく。

③別ボウルに酢と砂糖を混ぜ合わせて、味を馴染ませておく。

④③にツナを油ごと入れ、②に混ぜ合わせたら、できあがり!

ツナで食べやすい熱中症対策、夏バテ予防に持って来い!の一品ですよ。

夏バテ対策にトマト♪

毎日、うだるような暑さでそろそろ夏バテ気味のお子様方も多いかもしれません。

大人と一緒でお子様の“夏バテ対策”は今や常識!

ここ数年の異常な暑さも原因のひとつではありますが、生活習慣の変化も少なからず影響を与えているようです。

『夏バテしない3つのポイント』

①水分補給を充分にしましょう。

②1日3食いろいろな食材をバランス良く食べましょう。

③睡眠時間はしっかり取りましょう。

いろいろな物を食べて夏を乗り切るスタミナをつけたいものです。

わかってはいても、とかく日本の夏は高温多湿で、その蒸し暑さばかりが強調されがちで、つらいです!エアコンが完備された最近は家でもエアコンなしで過ごすのはつらいですし、どこに行ってもエアコンが効いていて(涼しくて気持ちはいいのですが)エアコンに疲れてしまうのは私だけでしょうか。恋しいのは冷たいものばかりで食欲もなくなってくるし、体内は冷えて内臓機能も鈍ってきます。

- 体がだるい

- 食欲がない

- お腹が冷たい

- 下痢をする

- 肩や手足が痛い

このような症状が出てきたら要注意!

これは“夏バテ=「冷房病」”なのだそうです。この“夏バテ=「冷房病」”を防ぐのに東洋医学、漢方の世界の薬膳レシピでは、夏野菜の代表選手でもある『トマト』がいいそうです。

赤色の食材は薬膳では夏の色とされ、“夏バテ=「冷房病」”には持って来い!赤色の食材は、血液の循環機能や精神活動をコントロールする場所の機能を高めるといわれていて、夏は高温や汗で血液が濃縮されることによって体がだるかったり、ボーッとしたり、イライラしたりするのだそうですが、そんな症状を抑えてくれるのだそうです。

‘トマト’ は旬の野菜なので、スーパーなどでたくさん買えたり、いただいたり、家のお庭等でもどんどんできたり…と消費に困ったりすることもあるかもしれません。

そんな時には、‘トマト’の冷凍保存! ‘トマト’を洗った状態でビニール袋に入れて冷凍庫で冷凍保存ができるのです。そして、その凍ったままの‘トマト’をたっぷりの水につけた中で、指先でこすると皮がツルリとむけるんです。生食するなら半解凍ぐらいでシャーベット状も美味しくいただけます。

コンソメのスープに入れたり、煮込みにしたり、炒め物にしたり~も美味しいですよ。

そこで、提案ですが、案外、子供たちが大好きな基本の調味料のトマトケチャップを手作りしてみませんか。

【手作りトマトケチャップ】

・トマト 5~6個(1㎏)

・りんご 1/2個(すりおろし)

・玉ねぎ 1/4(みじん切り)

・酢(又はりんご酢) 50cc

・ニンニク 1片(つぶす)

・塩 大さじ1/2

・砂糖 大さじ2~3

・黒コショウ 適量

・ローリエ 1枚

・オレガノ・バジル・パセリ・ナツメグ・シナモン(お好みで) 適量

- トマトは湯むきして鍋に入れ、弱火でじっくり火を通してピューレ状にする。(大きいものはざく切りにしてから入れます)

- 次に、酢以外のものを入れ、煮込んでいきます。

- 一度、ミキサーに入れ、回してつぶします。(ツブツブ感が好きな人はつぶさなくてもOKです。)

- 最後に酢を入れ、酸味をとばすように加熱し、お好みのトロミに煮詰めて出来上がり。

*トマトの酸味と甘さがあるので砂糖、酢の量は加減してください。

(今回、りんご酢を使用しました。フルーティな味になります。)

*唐辛子、コショウの量もお好みで加減してください。

身近にある材料だけで、無添加でおいしいトマトケチャップの出来上がりです。

暑~い夏休みですが、お子様たちと一緒に手作りすると、きっと、トマト嫌いのお子様でも食べてみたくなると思います。そして、手作りトマトケチャップを使って、オムライスやナポリタンを作ったら、お子様たちにも大絶賛!間違いなしのはずです。

そして、‘トマト’を使った“夏バテ対策のおすすめレシピ”のひとつ、【豚肉とトマトの炒め物】はいかがでしょう!

夏野菜たっぷり、ビタミンB1を含む豚肉をたっぷりと使った食材がポイントのスタミナも付く一品です。

【豚肉とトマトの炒め物】 4人分

・豚こま肉 100g

・玉ねぎ 1/3~1/2個

・ピーマン、パプリカ 各1個

・トマト 適量

・炒め油 小さじ1

・中華だしの素 小さじ1

- 砂糖 大さじ1/2 ●みりん 小さじ1/3 ●醤油 小さじ2

- 水溶き片栗粉 小さじ1~2

・胡麻油 小さじ2

①食材は、食べやすい大きさに切り、炒め油で炒める。

②中華だしを入れて炒め、●の調味料を順番に入れて、軟らかくなったら水溶き片栗粉でトロミを付けてできあがり。

③仕上げに胡麻油を回しかけます!

スパイスの力で夏バテ予防~!?

熱い夏におすすめ! ふんだんにスパイスを使ったカレー~♪

子ども達の大好きな食べ物として、忙しい夕飯時の簡単に作れるメニュー、またはランチメニューとしても、カレーは家族みんなに親しまれている食べ物です。

日本の夏は暑くて長い。今年の夏は早くから暑くなって長く続く予報です。

冷房が効いた室内は快適な一方で、外気との温度差によって不調を起こしやすい昨今、そんな時こそカレーが良いんですって。

カレーの特徴はスパイスをたくさん使っていること!

スパイスは味や香りを楽しむだけでなく、体にとっても様々な効果を発揮することをご存じですか?

インド料理として広く知られているカレーですが、インドでは元々料理全般にカレーで使われるようなたくさんのスパイスを使用するそうです。スパイスを使った煮込み料理も多種多様のものがあるようで、それを総称して「カレー」と言うのだそうです。また、家庭でも、元々スパイスを漢方薬として取り入れているということで、家庭の配合=つまり<味>があるそうです。

スパイスを多種類配合して作る「カレー」は、漢方薬と同じような健康効果が期待できるので、体温を下げたり、食欲低下や肝機能低下を防いだり、自律神経の働きを高めたりするなど、夏バテ予防や様々な健康効果が期待できるという究極の健康食のひとつなのです。

★「カレー」に使われる基本的なスパイス

・カレーの辛味のスパイス; ジンジャー、唐辛子、ブラック&ホワイトペッパー

・カレーの香りのスパイス; ガラムマサラ、クミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、グローブ、ナツメグ

・カレーの色のスパイス; ターメリック

★「カレー」に使われるスパイスの効用効果

・体温を上昇させて発汗作用・血流をよくする作用があるもの

唐辛子、コリアンダー、ペッパー等

・食欲増進・胃腸の働きをよくして疲労回復&免疫力強化などの効果があるもの

コリアンダー、ジンジャー、ナツメグ、シナモン、ガラムマサラ等

・殺菌作用があるもの

唐辛子、カルダモン、クミン、グローブ等

中でも、おすすめスパイスは、コリアンダー、ナツメグ、クミンなのだそうですよ!

スパイスには、上記のような各々特有の効果や作用があるのがわかりますが、実際「カレー」として食べた時に、辛いスパイスが交感神経の優位になり皮膚温度が上昇するので、発汗が促され体温が下がっていきます。カレーを食べると最初は暑く感じますが、結果的には汗をかき体温を下げてくれるという訳なのです。

また、体温変化で手足の温度が冷えにくいこと、さらに「カレー」を食べた人の脳の血流量が明らかに増していることもわかっているのだとか。

また、その時の脳波でカレーを食べた後、覚醒度合が増して注意力や計算力などの情報処理能力、集中力が上昇するらしいのです!~すごいですね♪

健康に良いだけではなく、夏バテ予防にもなり、さらにはお勉強や仕事の効率も上げてくれて頭もシャッキリするとなれば、益々食べない訳にはいかないスパイスカレーですね!

そこで、今回は「スパイスカレー」!

お子様のテンションも上がりそうな、【ゴロッ!とチキンカレー】のご紹介です。

基本的には、お子様はお家のカレーがみんな大好きでしょうから、スパイスを使ったアレンジ版のレシピです。

まずは、鶏手羽元をタンドリーチキンのようにマリネ液に漬けて、カレーにしますよ!

【ゴロッ!とチキンカレー】 4~5皿分

・鶏手羽元肉 500~600g位(骨に沿って2本の切り込みを入れておく)

<マリネ液>

- プレーンヨーグルト 50g ●ニンニク・生姜 1片(すりおろし)

- カレー粉 大さじ2 ●トマトケチャップ 大さじ1

- はちみつ・粉チーズ 各大さじ1 ●レモン汁 1/2個分

*クミン 小さじ1

・玉ねぎ 1個(薄切り)

・ニンニク・生姜 各1片(みじん切り)

・トマト 1個(ざく切り)

・茄子・ズッキーニ 各1本(1㎝幅輪切り)

・ピーマン 1個(ざく切り)

・赤黄パプリカ 各1個(ざく切り)

・オクラ・グリーンアスパラ 適量(斜めにカット)~家にある野菜でOK!です。

*シナモン、ナツメグ 各小さじ1/2

・水 800cc

・コンソメ 小さじ2

・カレールー 6皿分(Ⅰ/2箱)

・塩・こしょう 少々

・オリーブ油 大さじ1

*ガラムマサラ 小さじ1~2

① ●のマリネ液をすべて合わせて、鶏肉をマリネし、30分位~おいておく。

② オリーブ油でニンニク・生姜を香りが出るまで炒め、鶏肉を入れてしっかり焼き色が付くように焼いて、一旦取り出す。

③ 玉ねぎを入れて炒め、しんなりしたら、クミンを加えてさらに炒める。香りが出てきたら野菜をすべて入れて炒めて油がまわったら、シナモン・ナツメグを加える。

④ 香辛料の香りがするまでⅠ~2分炒めた後、野菜を取り出し、②の鶏肉、水、コンソメを入れて中火で鶏肉にしっかり火が入るまでコトコト煮る。

⑤ アクを取りながら、③の野菜を戻し入れて野菜に火が通ったら、火を止めてルーを割り入れて溶かす。

⑥ ルーが溶けたら、混ぜながら弱火で5分位煮込み、味をみながら、ガラムマサラを加えてⅠ~2分煮込んでできあがり!

★ガラムマサラは辛味を強めてカレーらしいお味にしますので、様子を見ながら入れてください!

★マリネ液に漬けて、しっかり味の付いたチキンを焼いただけでも、美味しいタンドリーチキン風になりますよ。

さらに、「カレー」にピッタリ♪

いつものカレーを引き立ててくれる色鮮やかな【ターメリックライス】やお子様も食べやすい【コーンライス】なども取り入れて、さらに美味しい「我が家の健康食カレー」にしてみてくださいね。

「噛むこと!」

「噛むこと」は、カラダに食べ物を取り入れるだけでなく、全身の健康に大切な働きをしています。 例えば、子どもの成長、肥満防止、虫歯予防etc.とカラダに嬉しい効果がたくさんあります。そして、『愛情レシピ』のこのコラムには持って来い!の「噛むこと」の効果が、『噛む力が強いと生きる力が強い』『噛む力の強い子どもは活発で成績が良い傾向にある』という、第51回全学校歯科医協議会においての調査結果が発表されていることです。

当たり前すぎて意識することの少ない「噛むこと」!見直してみませんか。

「噛むこと」は子どもの顎の発達や歯並びに大きく影響していることが知られている一方で、「噛むこと」によって脳が刺激されて記憶力のアップにもつながっていることも昨今多く報告されています。

それでもまだ、意識的によく噛んで食べるという人は少数なのが現実なのは、「噛む」という行為が呼吸と同じくらい当たり前のことになっているからなのかもしれません。

よく「噛むこと」は、食べ物を咀嚼してカラダに取り入れるためだけではなく、全身を活性化させるために大変重要な働きをしています。

特に注目したいのは“唾液”の存在です。

“唾液”にはデンプンやたんぱく質を分解する消化酵素が含まれていて、よく「噛むこと」で食物とよく混ざり、胃や腸での消化を助けます。また、消化液の分泌を促し胃腸の働きも促進します。そして、口の中を流れている“唾液”には、自浄作用によって虫歯や歯周病を防ぎ、歯を保護する働きもあります。

「噛むこと」と同じように、普段あまり意識しない“唾液”ですが、食べ物とカラダとを密接に結ぶ重要な存在なのです。「噛むこと」で“唾液”分泌も活発になるため、やはり「噛むこと」が大切な理由となってきます。

「噛むこと」の効能には、味覚の発達も挙げられます。

また、よく噛んで食べることで、心理的な満足感も得られ、精神的にも安定するそうです。ちょっとイライラする時などは、硬いおせんべいやナッツ類などを食べるのもオススメなのですよ~♪

最近の‘軟食’傾向により、さほど噛まなくても食べられるメニューが増え、子どものみならず私達の噛む回数は確実に減って来ています。再度「噛むこと」の重要性を踏まえて、日々の食事によく「噛む」ためのちょっとした工夫をしてみませんか。例えば、やわらかな食材に歯ごたえのある食材を組み合わせたり、噛みごたえのある乾物などの食材をあえて使ってみる!

噛む回数は、食材選びや料理法の工夫で自然に増やすことができるのですから~♡

【いりこ酢大豆のおかずサラダ】

<いりこ酢大豆> *2~3週間冷蔵保存できます!

・大豆ドライパック 140g(1缶)

・食べるいりこ 30g(1/2袋)

- すりごま 大さじ6

- 砂糖 大さじ4

- 酢 大さじ8

- 醤油 大さじ2

①大豆といりこをサッと炒って、混ぜ合わせた●の調味料を加えて10分位なじませるだけ。

★蒸し鶏ムネ肉と茹でた小松菜を食べやすい大きさにカットし、<いりこ酢大豆>を適量加えて混ぜ合わせる。

★しゃぶしゃぶ用の豚ロースとキャベツやほうれん草などを茹でて、混ぜ合わせてもOK!

【切り昆布と豚肉の煮物】

・切り昆布 30g(1袋)

~5分位水につけてもどす

・豚バラ薄切り肉 200g

~7~8㎜幅にカット

・パプリカ等 1個 ~千切り

- 砂糖 大さじ1

- 酒 大さじ2

- 醤油 大さじ2

①豚肉をじっくりと炒め、豚肉の油で昆布とパプリカを炒める。

②●の調味料を上から順番に1つづつ入れて炒め、蓋をして弱火で5分煮たらできあがり!

買い置きの食材でおかずができ、カルシウムもいっぱい、「噛む力」もいっぱいです。

受験シーズンの到来を目指し、よく「噛むこと」を意識して、味わってみませんか!

即効☆脳チャージの「たこ」

瀬戸内、三原の名産の蛸=「たこ」!

「たこ」は世界で消費される半分以上が、日本というほど人気の食材です。

「たこ」のたんぱく質量はイカよりやや多い程度ながら、良質で高栄養・低カロリーな食材で、加えて脂質・糖質の代謝に優れたビタミンB2も、他の魚の2~5倍と大変豊富に含まれています。

そして、特筆すべき点は、魚介の中でもトップクラスに多い‘タウリン’の量!

‘タウリン’とは、栄養ドリンク等に多く含まれるものです。

疲労回復や体力アップに優れ、免疫力を高める効果があると言われています。

そして、受験生にとって嬉しい‘タウリン’効果は、即効に脳を活性化させるというもの!

「疲れた~」と感じた時には、即効で頭をクリアにしてくれて動きを活発化させてくれる働きがあると言われている、「たこ」は<クイックエネルギー食>のひとつなのです。

<クイックエネルギー食>とは、オリンピックに出場するようなアスリート達が、試合前の食事を取る時のもののことを言うのだそうです。

「たこ」は、即効にエネルギー源となって、力を発揮すること のできる食べ物ということです。

このような<クイックエネルギー食>の「たこ」をポイントとして、日本の伝統的な脳のエネルギー源となるごはんと一緒にいただくと、『即効☆脳チャージ』飯となるかも~、と思い、今回ご紹介するレシピは【たこの炊き込みご飯】です。

「たこ」に+ネギを使うと、健康美容効果が倍増する食べ合わせになるそうです~♪

粘膜・免疫力強化の効果がかなり期待されるようですよ。

【たこの炊き込みご飯】 2~3人分

・米 2合

・たこ 200g(足で2~3本位)

・生姜 2片(みじん切り)

・人参 1/3本(みじん切り)

・油揚げ 1/3枚(みじん切り)

・青ネギ 1~2本(小口切り)

・三つ葉 2~3本(茹でて結び三つ葉に)

*残りは適量みじん切りにして、混ぜ込んでもOK!

- 昆布茶 大さじ1 ~*簡単調味料のひとつです。

- 酒 大さじ2

- 塩 小さじ2

①米は洗米して水気を切り、炊飯器に入れて、2合の目盛まで水を加える。

②具材はみじん切り等にカットし、たこは食べやすい大きさにカットする。

③●の調味料を合わせて、①に混ぜ入れる。

④③に、②の具材をのせたら、スイッチON!

⑤炊き上がり後、ネギや三つ葉のみじん切りを入れ、サックリと混ぜ合わせたらできあがりです。トッピングに結び三つ葉をのせてください!

*「たこ」は冷凍して使用すると、軟らかくいただけるそうですよ! ぶつ切りの「たこ」を入れても良いですね。

<おまけ>

残った「たこ」を使って、さっぱり副菜

【たこ&胡瓜のおなます】です。

味付けは、ご家庭の甘酢でどうぞ!

ポイントしては、わかめやとろろ昆布を入れると味がしっかりして美味しいですよ~♪

「たこ」は英語で“Octopus”=オクトパス!

『置くとパスする!』と言われるゲン担ぎ(?!)の食材でもあります。

「たこ」を使って、受験本番まで『即効脳チャージ』&『テンションアップ』で行きましょう!

食育☆【郷土食】って!?

毎年6月は「食育月間」!

生涯を通して、健康な体と心を育む上で“食べること”は何より大切なことです。

これを基として、「食育」は考えられて取り上げられるようになりました。

そして、毎月19日は、「いただきますの日」!

当院の『塾デリカ』においては、“塾の日”の「デリカスペシャルデー」です。

家族や地域に暮らすいろいろな人と‘共食’の大切さについて、考えたり語り合う日なのだそうです。

「食育」とは、「さまざまな経験を通じて‘食’に関する知識や、自分で食べ物を選択する

チカラを身に付け、健康的な食生活を実践するチカラを育むこと」として謳われています。

『塾デリカ』のテーマは、「食べ物からカラダを作りながら、脳を活性化する」こと。

今考えると、「食育」が原点だったように感じます。

食事を取りながらコミュニケーションを図り、栄養バランスも取れたら最高!という思いから始まった『塾デリカ』だったように思います。

「食育」のテーマの中には、栄養バランス・会食の楽しさ・感謝の心・生活リズムと言ったものだけでなく、食材や調理方法・行事食や郷土食等についても含まれるのだとか。

では、【郷土食】とはどんなものなのかご存じですか~(?!)

【郷土食】は、各地域の産物を上手に活用して風土にあった食べ物として作られ、食べられてきた料理です。そして、歴史や文化、あるいは食生活とともに受け継がれて来ている料理です。ご当地の名産品等を使いながら、子供や孫たちに代々引き継いでいきたい料理ということですね。

ちなみに、【ほうとう】:山梨県の太い平麺を使った里芋等のたくさんの野菜が入った具だくさんの煮込みうどん

【ヒラヤーチー】:沖縄の家庭料理で‘平焼き’のこと、お好み焼きやチヂミの沖縄版!

【ばち汁】:兵庫県播州地方のそうめん(‘揖保の糸’の名で知られています)を使ったそうめん汁、

【とふめし】:兵庫県丹波地方に伝わる、木綿豆腐にごぼうや人参、油揚げ、隠し味にさばが入ったものを甘辛く炒めて、熱々のご飯に混ぜ込んだ混ぜご飯、

【五平餅】:中部地方の山間部(長野県木曽・岐阜県美濃や飛騨地方・愛知県奥三河等)で食べられるご飯に味噌タレを付けて焼いたものetc.

といったように、全国津々浦々たくさんの【郷土食】が存在しています。

広島でいう【郷土食】とは、牡蠣めしやあなごめし、鯛めし、わけぎのぬた、もぶりめしetc.というのがあるそうですが、最近では、‘広島レモン’使ったものがいろいろと考えられているようですよ。

そんな【郷土食】を取り上げてみる『塾デリカ』があっても、地理や社会のお勉強になるかもしれませんし、また、それを踏まえての食事中のお友だちとのコミュニケーションが弾んで、楽しいかもしれませんね~♪

そこで、今回は、広島の【郷土食】ではありませんが、野菜も魚も入る混ぜご飯、兵庫県丹波地方の【とふめし】のご紹介です。 脳のエネルギー源であるごはんに、豆腐の良質なたんぱく質やDHAたっぷりの‘青魚の王様’さばが入るので、集中力を高める脳活には間違いなしでしょう!

【とふめし】 2~3人分

・ごはん 2合

・木綿豆腐 1/2丁(つぶす)

・ごぼう 1/2本(ささがき)

・人参 Ⅰ/2本

・油揚げ 1/2枚

・焼さば 切り身1枚(ほぐす)

*ツナ缶(1缶)でもOK!です。

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・和風だし 大さじ1/2

①ごはんは炊いておく。

②人参・油揚げは細かめの食べやすい大きさにカットしておく。

③鍋にごぼう・人参・油揚げを入れ、ヒタヒタの水とだしを入れて煮る。

④ひと煮立ちしたところで、つぶした豆腐とほぐしたさばの身、みりんと醤油を入れて、炒りながら煮汁がなくなったらできあがり!

⑤熱々のごはんに混ぜ込んでいただきます。

豆苗は栄養の宝庫!

ここ数年、スーパーなどでよく見かけるようになった“豆苗”。

えんどう豆の若菜で、昔は中華料理の高級食材としても使われていたとか。

お手頃価格なのに加えて、根付きで売られているので、使った後の根を少し深めの皿に水を入れて浸けておくと再収穫もできる家計の味方(!?)です。

我が家では、炒め物や鍋物、スープ等に入れることが圧倒的に多いのですが、サラダにもいいようです。

そんな気軽に使えて、最近では一年中出回っている

“豆苗”ですが、実は3月~5月が旬なのだそうです。そして、栄養素も豊富で、カラダに良い効果がしっかりとあるらしいのです。豊富な栄養素とは、βカロテンを含めたビタミンB群、ビタミンEやK、葉酸やビタミンC、食物繊維等で、栄養成分は一般的な緑色葉物野菜(ほうれん草・小松菜・春菊・ニラ)の含有量を上回っているらしいのです。

栄養をバランス良く含んでいるスゴイ野菜の“豆苗”です。

【“豆苗”の栄養の宝庫】を確認!

*βカロテン:ほうれん草よりも多く含み、抗酸化作用があってカラダ&頭が活性化されます。

*ビタミンB群:代謝を上げて、糖質や脂質、たんぱく質を燃やしてエネルギーに変えるのを助けます。疲労回復にも効果的!

*葉酸:貧血予防に効果です。

*ビタミンC:小松菜の3.5倍も含まれ、風邪予防や抗ストレス作用に効果があります。

*ビタミンE:ニラやブロッコリーよりも多く含まれる若返りビタミンとも呼ばれています。

血流も良くしてくれるので、脳活にも効果的!

*ビタミンK:止血効果と骨の健康を保つ効果があります。

*食物繊維:腸内環境のバランスを改善してくれます。

*たんぱく質:“豆苗”は豆類に多く含まれている脂質の少ない、よりヘルシーなたんぱく質が取れます。

いつもお買い得の“豆苗”に、抗酸化作用があったり、カラダや脳の活性効果、止血効果

や骨の形成に大きく関わったり~とその効果の多さに驚きです。

そんな“豆苗”を使って、ボリューミーで夕飯のおかずにもなる【豆苗餃子】のレシピを

紹介します。~6月の<塾デリカ>スペシャルデーでお目見えしますよ!

そんな【豆苗餃子】をご家庭でもいち早くお試ししてみませんか(?!)

【豆苗餃子】 (25~30個分)

・餃子の皮 1袋(25~30枚位)

・豚ミンチ 200g

・豆苗 1/2袋

・生姜 Ⅰ片(細い千切り)

・キャベツ 2~3枚

・白ネギ 1/2本(みじん切り)

・芽ひじき 大さじ1程度(水戻し)

- 鶏ガラスープの素 小さじ1/2

- 醤油・酒・みりん 各小さじ1

- おろしニンニク 小さじ1

- おろし生姜 小さじ1

- 胡麻油 小さじ1

- 塩こしょう 適量

・塩(野菜の塩もみ用) 小さじ1

・胡麻油(焼き用) 大さじ1強

<タレ>・ポン酢にラー油をお好みで!

①豆苗、キャベツ、白ネギを各々小さく切って、塩もみをしておく。

②●を混ぜ合わせておく。~餃子の下味用です!

③豚ミンチに塩こしょうをし、②の調味料を加えてしっかり混ぜる。

④①の野菜がしんなりしたら、手でしっかり水を切って、千切りの生姜と水をしっかり切ったひじきと共に、③と混ぜ合わせる。

⑤成形する。~餃子の皮に具をのせて、周囲に水を付け、ひだをつけながら包んでいく。(具は軽く大さじ1杯づつ位になる感じです!)

⑥胡麻油を全体に塗ったフライパンに餃子を並べて、火をつける。~強火で軽く焼き色が付くまで焼き、水100ccを全体に回しかけて、すぐに蓋をし中火で5分位蒸し焼きにする。

⑦蓋を外して、水分が完全になくなり、焼き色を付けた面がカラッとするまで焼いたらできあがり! フライパンをゆすって餃子がくっついていない事を確認したらサイズの合うお皿をのせてしっかり押さえながら裏返して盛り付ける。

ストレス解消★リラックス法

新生活が始まって、走り続けてきた4月も終わり、ホッ!と一息のGW:ゴールデンウィークも「お・し・ま・い!」。

何かと新しいことばかりでやる事が多すぎて、カラダ&心が疲労困憊気味~になる今まででした。新年度って、初めて会う人達の中で、また新しい環境がスタートし、上手くやっていけるかを確認しながら様々な状況にも慣れていかないといけないし、そしてお勉強も頑張らないといけないしで、案外気を使って‘ストレス’がMAX!~のお子様も多いはずです。

そんなお子様や大人の皆様が、少しでもリラックスできるように、ささやかながら「ストレスのリラックス法」を探してみましたよ。

ところで、‘ストレス’って、どんなものなのでしょうか?

実は、‘ストレス’の由来って、ボールに圧力がかかって歪んだ状態のことから来ているらしいのです。‘ストレス’状態を引き起こす要因が加わって、心身に負荷がかかった状態のことを指すのだそうですよ。

‘ストレス’も受け止め方で違ってきて、大きく二つに分かれます。

*『良いストレス』;目標や夢、良い人間関係(ライバル等)など、自分を奮い立たせてくれて、元気にしてくれる刺激やその状態

*『悪いストレス』;過労、悪い人間関係、不安など、自分の体や心が苦しくなったり、嫌な気分になったり、やる気を無くすような刺激やその状態ということで、「リラックス」できる方法も『良いストレス』状態になれるものが必須!です。

【リラックスできる方法】には、

①好きな音楽を聴いて、ひとりぼんやり過ごしてみる。

選曲は好きな音楽や過去の楽しいことを思い出させてくれるような音楽がいいようです。

②ぬるめのお風呂にゆっくりつかる。

ぬるいお湯は自律神経系に作用して、身体がリラックス状態になるようです。

③友達とおしゃべり!

声を出すということが自然と腹式呼吸になり、ストレス解消にもなるようです。

④外に出てお陽さまや風にあたったり、植物や花と触れ合ってみる。

日光は人間の精神状態にとても大きく関係していて、脳内神経伝達物質の“セロトニン”の分泌量が増えるそうで、不安や憂うつが解消しやすくなるのだそうです。植物の緑色は安心・安定の色とされ、触れ合うことで芳香を通して神経をリラックスさせてくれます。「外気浴」~♡ですね。

⑤散歩やウォーキングをしたり、深呼吸やストレッチをする。

自律神経のバランスを整える一番の近道が「腹式深呼吸」!緊張がほぐれ、頭の中が整理されるのだとか。 何も考えずに、ただ歩くだけでもOK!

⑥香りでリラックスする。

五感の中でも嗅ぐという感覚は気分転換によく使われ、疲労回復やストレス解消に活用することが、ご存じ、「アロマセラピー」です。

⑦十分に眠る。

睡眠は身体の休息はもちろん、身体をコントロールする脳を休息させるための大切な時間です。 精神的な疲労を回復させる大切な営みです。

⑧みんなで一緒に「ごはん」を食べる。

“孤食”の機会が多い人ほど、不眠や憂うつな気持ち、ストレスや疲れを感じる人が多いと言われています。

等々の“リラックス法”があるようですよ。

⑥の香りで“リラックス”する方法には、香りのみを楽しむだけではなく、食べ物を味わうための香りも含まれているらしく、【ハーブ】がそれに当たります。中でも、【ハーブ】の【レモンバーム】には、抗うつ作用があり、その爽やかな香りで不安な気持ちや緊張を和らげてHAPPY気分にする効果があるのだとか。【レモンバーム】は、ヨーロッパ南部に広く分布するシソ科のハーブで、名前のとおり葉をこするとレモンのような爽やかな芳香を放ちます。レモンの代わりに紅茶やミネラルウォーターに浮かべたり、サラダやお菓子に添えたりすると、簡単なリラックス効果が味わえます。そこで、受験生の強~い味方の食材のひとつ、DHA等で脳活にもバッチリ!な「マグロ」を使ったメニュー、【レモン風味★マグロステーキ】を紹介します。【レモンバーム】を使うことで、香りからのリラックス効果だけでなく、ちょっぴりオシャレなディッシュメニューのようになり、ご家でも少しワクワクの<オシャレディナー>にHAPPY気分!で、ストレス解消効果につながるかもしれませんー♡

【レモン風味★まぐろステーキ】 2人分

・マグロの切り身(無ければ鮭でもOK!) 2切

・タイム(フレッシュ)~刻みます。 2枝

・薄力粉(刻んだハーブと混ぜ合わせる) 大さじ2

・塩・こしょう 少々

・オリーブ油 適量

・ベビーリーフ&レモンバーム(サラダ用) 適量

<レモンソース用>

- レモン Ⅰ/2個分を絞った果汁

- マヨネーズ 大さじ1

- レモンバーム 5~6枚(刻む)

①マグロに塩こしょうをし、刻んだタイムと薄力粉を合わせたものをまぶしておく。

②熱したフライパンにオリーブ油を入れ、①を両面こんがりと焼く。

③●をボウルに合わせて、よく混ぜて、ソースを作る。

④お皿にベビーリーフとレモンバーム、②を盛り付けて、レモンソースをかけて完成。

*塩こしょう、薄力粉をまぶしたら、早めに焼くことがオススメ。魚の水分が出てきます!

*レモンバームの香りがさわやかで、あっさりと食べられます。

コクを出したい時は、バターで焼くといいですよ!

元気チャージに【ラタトュイユ】

5月の塾デリカ“スペシャルメニュー”でお目見えする【ラタトュイユ】!(~正確には“煮込みハンバーグ・ラタトュイユソース”ですがー♪)

【ラタトュイユ】は、野菜とトマトをたっぷりと使ったフランス・ニース発祥の野菜の煮込み料理です。野菜は、人参、玉ねぎ、茄子、パプリカ、セロリ、ズッキーニ、そしてトマトetc.のカラフルなビタミンカラーの野菜をたっぷりと使うため、お勉強に頑張る受験生のお子様には、栄養バランスばっちり!で元気チャージのためにも、ぜひ食べて欲しいメニューのひとつです。

また、トマトの栄養は、改めて言うまでもないくらい「医者がすすめる体に良い食べ物」には必ず名前を連ねる食べ物で、“トマトが赤くなると医者が青くなる”と昔から言われているほど、栄養たっぷりで健康効果があることが知られています。

そんな、トマトの栄養も取りこぼしなく、どのようにすれば効率良く摂れるものか~?!

トマトが大好きというお子様と、嫌いだけど、生でなくて煮込んだり、ソースだったら食べられるというお子様に大まかには分かれてくると思います。

実は、トマトってそのまま食べても、トマトに含まれている栄養がすべてカラダに吸収できるわけではないんですよ~。

トマトの栄養はリコピンと言われるものがメインで、抗酸化力が強く、カラダも頭もリフレッシュするにはバッチリ!リコピンはもともと油に溶けやすいという性質を持っていて、トマトを油で調理することにより、リコピンが油に溶け出して吸収率がアップするのです。

このようにリコピンは、他の栄養成分に比べると熱に強いという特徴があり、トマトを炒めたり、長時間煮込んだりしても、リコピンにはなんの影響もありません。

ということは、トマトは生で食べるより、加熱調理をした方が、効果的に栄養が摂れるという事なので、【ラタトュイユ】はやっぱり栄養たっぷり、健康効果がバッチリ!の料理なのですね。

ちなみに、【ラタトュイユ】でよく使われるトマト以外の野菜の栄養も簡単に見てみると…、

茄子:カルシウム、鉄分、カリウムの他、食物繊維・ポリフェノール等がバランスよく含まれています。

パプリカ:ビタミンCやカロテンが豊富に含まれていて、疲労回復、風邪予防、肌荒れなどに効果があります。

ズッキーニ:カリウム、ビタミンC、カロテン等、疲労回復の改善効果がバッチリ!

そして、オリーブ油で炒めることで、βカロテンの体内への吸収を高める効果が強化されて、元気チャージがアップするという訳です。

そんな【ラタトュイユ】は、フランスでは「保存食」として作られ、煮沸消毒した瓶にできあがった料理を詰めて、冷蔵庫で保存しながら、バケットにのせたり、冷やしたまま食べたり、温めて食べられたりするそうです。とにかく、美味しいです!

【ラタトュイユ】 4人分

・茄子 中1本

・ズッキーニ 1本

・玉ねぎ 1/2個

・赤黄パプリカ 各1/2個

・人参・セロリ 各1/2個

・にんにく 1片(みじん切り)

・ベーコン 100g

・ホールトマト 1缶~約300g

・白ワイン 30cc

・オリーブ油 大さじ1

・塩こしょう 適量

・お好みのハーブ 適量~パセリやバジル、ローズマリーetc.

①ベーコン、野菜は食べやすい大きさに切る。

*少し小さめに切る方が、後でアレンジが効くのと、煮込み時の時短になりますよ♪

②鍋にオリーブ油、にんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら、ベーコン、野菜を入れてじっくりと炒めた後、白ワインを入れてさらに炒める。

③ホールトマトとハーブを入れて、時々かき混ぜながら、10分程度中火で煮る。

④塩こしょうで味を整えて、できあがり!

*水分はしっかり飛ばした方が美味しく仕上がります。

*ハーブは、最後に取り除いた方がいいですよ~♪

栄養効果抜群★元気チャージに【ラタトュイユ】!

いかがですか~。

春が旬!あさり

春が旬の食材のひとつ、「あさり」!

お味噌汁の具としても人気があり、行楽で潮干狩りに行ったりと、ご家庭にも食卓にも馴染み深い「あさり」です。

そんな「あさり」の栄養の豊富さや効能について、詳しくご存じですか。

「あさり」は、二枚貝で、個体ごとに柄や色が異なり、同じものは1つとしてないと言われています。 旬は、春~夏にかけて潮干狩りシーズンで、この時期の「あさり」は殻が薄く、身が大きくなって旨味が増すのだとか。

「あさり」はその身の大きさからは想像できないほどの豊富な栄養素があり、特にミネラル、タウリン、亜鉛、鉄分、ビタミンB2・B12等を多く含むため、疲労回復や免疫力アップ、さらには貧血予防、美肌効果にまで幅広い効果が期待できるようです。

もう一つ注目すべき点は、動脈硬化予防です。 受験生のお子様には、血流が良くなるということで、記憶力アップにつながりますよ。

ちなみに、「あさり」には貧血対策に摂りたい鉄分が100gあたり約7㎎と豊富に含まれていて(1日あたりの推奨量は6~6.5㎎)、同じく貧血や慢性疲労の予防にも効果があるビタミンB2も多く含まれています。

また、ミネラルや亜鉛は、不足すると免疫力低下につながってしまうため、健康維持のためには積極的に摂りたい栄養素! 特に亜鉛は食品からの吸収率が30%と言われていて、ビタミンCと一緒に摂取することでその吸収率が上がるとされているため、ビタミンCを多く含む野菜などと一緒に食べることが望ましいのです。

そこで、『「あさり」の栄養健康効果倍増の食べ合わせ』について!

*あさり+菜の花: あさりのビタミンB12と菜の花の葉酸には、各々造血作用があり、これらが合わさることで、貧血予防効果がアップします。

*あさり+ネギ: ネギのビタミンCは、あさりの亜鉛や鉄分の吸収を助ける作用があり、これにより正常な味覚の維持や、免疫力アップに役立ちます。

今回は、まずは、あさりの下処理(砂抜き)と食べ合わせに準じたレシピをご紹介してみますね!

「あさり」は、加熱して食べる食材ですが、加熱すると「あさり」の溢れ出る水分の中に栄養素が詰まっているため、お味噌汁や酒蒸しにしても栄養を無駄にせず、最後までいただきたいものです。 そのためにも、ジャリジャリと砂があっては台無しです!

<あさりの砂抜き>

・殻をこすって、しっかり洗ってから、塩水につける。

塩水は海水程度で、あさり50gに対して水2カップに塩大さじ1!

深いボウル等ではなく、あさりも息ができる平たいバットのようなものでつけるのが望ましいです。 上にアルミホイルをかぶせて暗くすると、あさりもリラックスして砂出しをするそうですよ。 時間は20分~1時間程度が理想です。

【あさりのお味噌汁】 2人分

・あさり 200g

・水 500ml

・和風だし 少々

・味噌 40g

・青ねぎ 適量(小口切り)

①鍋に水とあさりを入れて火にかけ、あさりの口が開くまで煮る。

②あさりの口が開いたら、一度ザルで濾して、あさりと煮汁に分ける。

*さらに、ジャリジャリ感が無くなりますよ!

③煮汁を鍋に戻し火にかけて、沸騰後味噌とあさりを入れて温めた後、青ねぎを散らしてできあがりです。

【あさり&菜の花のパスタ】 2人分

・あさり 350g

・菜の花 1/2束~葉と茎と半分にカット

・白ワイン 70cc

・オリーブ油 大さじ3

・にんにく 1片~薄くスライス

・赤唐辛子 1/2本~輪切り

・バター 10g

・パスタ 180~200g

①フライパンにオリーブ油とにんにくを入れ、弱火でキツネ色になり、香りが出るまで弱火で炒める。

②唐辛子を入れ、サッと炒めて風味をオイルに移したら火を止め、ワインを入れて、続いてあさりを加える。 強火にして蓋をし、蒸し焼きにしていく。

③あさりがパチパチと音をたてるようになったら、火を中火にし、あさりの口が開いたら火を止めて、一度あさりを取り出す。(ラップをしておくと、乾燥防止になりますよ!)

④パスタを茹で、茹で時間の1分前に菜の花の茎側からお湯に入れ、続いて葉を入れて茹で上げる。茹で時間が来たら、ザルでパスタと菜の花の水気を茹でこぼす。

⑤③のあさりを取り出したソースにバターを入れ、弱火で温め、④のパスタ&菜の花を入れ混ぜ、最後にあさりを戻し入れてできあがり。

⑥お皿にパスタとあさりを盛り付ける!

*パセリのみじん切りや大葉の千切りをトッピングしても美味しいです♪

【クラムチャウダー】 4人分

・あさり 250g(1パック)

・人参・玉ねぎ 各1/3個

・ジャガイモ 1個

・ベーコン 50g

・塩こしょう 適量

・バター 5g

・牛乳 100ml ;生クリームでもOK!濃厚なお味に~。

・水 500ml

・コンソメ 1個

①野菜はサイコロ状に、ベーコンは正方形に小さくカットし、鍋にバターを入れて火にかけ、カットした具材を各々加えて、しばらく炒める。

②具材が透き通ってきたら、水を注いでコンソメを入れたら、具材に火が通るまで煮込む。

③あさりを加え、口が開くまで煮たて、最後に牛乳を加えて、沸騰直前に味を見ながら、塩こしょうをする。

④お好みで、パセリを散らしてできあがり!

チーズの効果!

毎日の食事で気になることのひとつが、食材等に含まれる栄養素です。

どうせ食べるならば、カラダに良いものを少しでも多く取り込みたいですよね~♪

栄養素には、炭水化物や脂質、塩分など摂取量より多く摂りがちなものと、カルシウムや鉄分など、不足しがちなものがあります。

なかでもカルシウムは、日本人のすべての年代において不足しがちな栄養素!

特に子供たちは丈夫な骨を作るために、カルシウムがたくさん必要になります。(お年寄りは、骨折を防ぐためにカルシウムが必要です。)

カルシウムといえば、小魚や牛乳と思われ がちですが、「チーズ」だってカルシウムが豊富です。 しかも、小魚や牛乳よりも少量で必要な量を摂ることができるので、毎日食べ続けることができます。

「チーズ」は生乳のたんぱく質を凝固させ水分を絞って作りますが、100gのチーズを作るのに必要な生乳は1000ml。 つまり、10倍の量の栄養素がギュッと凝縮されているのが「チーズ」なのです。

カルシウムは、若年時の摂取量が多いほど、高齢になってからも骨密度が高いことがわかっているそうです。

「チーズ」には、塩分も比較的多く含まれているので、食べ過ぎには要注意ですが、良質なたんぱく質も豊富で、貧血予防の効果も大! また、上記でも触れたように、カルシウムも多く含まれるので、ストレスを沈め、イライラ解消の効果も侮れません。

ちなみに、「チーズ」の食べ過ぎ防止の目安は、三角形の6Pチーズなら、3個! スライスチーズなら、3枚! なんだそうですよ。

そこで、子供たちのおやつやデザートに「チーズ」を取り入れてみませんか。

おやつは、三度の食事だけでは十分に摂取しにくい栄養素を補う<捕食>として大切な意味を持ちますし、塾から帰宅後の夜食としても同様です。

どうやって毎日カルシウムを摂るかがポイントになってきますので、簡単におやつ感覚でカルシウム効果が取り込める【チーズレシピ】のご紹介です。

【チーズシュー】 2人分

・ベビーチーズ 2個:6Pパックや8Pパックの分!

・黒&白胡麻 適量

①ベビーチーズを6等分にカットして胡麻をまぶす。

②クッキングシートにのせて、レンジ600wで2分30秒加熱するだけ!

*ふっくらカリカリ!で、高濃度のカルシウムが摂れる「チーズ×胡麻」です。

【チーズマカロン】

・ベビーチーズ 2個~

・お好みのジャム 適量 :いちご、ブルーベリー、マーマレードetc.

①【チーズシュー】同様、プレーンシューを作って、

シューとシューの間にジャムをはさめばできあがり!

*チョコレートクリームやクリームチーズなどをはさんでも美味しいですよ~♡

毎日の料理をひと工夫したり、いつもの料理をさらに美味しくするために、また、おやつ

やおつまみ、ホッと一息タイムにも【チーズ】の栄養パワーをぜひ取り入れてみてください!

パワーフードのお米!

お米を食べると太る!などと思っている人はいませんか?

お米自体が太る元凶であるという考え方は全くの間違いなんです。

お米は炭水化物や糖質というイメージが強いですが、実はその他の栄養素も豊富です。